Womit beschäftigt sich die Ausstellung?

LT: In der Ausstellung schauen wir Porträts jüdischer Münchner*innen aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert an. Der Fokus liegt auf der Zeit zwischen 1871 und 1933, also der kurzen Zeitspanne, in der Jüdinnen und Juden als gleichberechtigte Bürger*innen in München leben konnten. Wir fragen nach ihrem Beitrag zur Stadtgesellschaft und ihrem Selbstbild. Darüber verraten uns Porträts nämlich eine ganze Menge.

Die Ausstellung, in der überwiegend Porträts aus der eigenen Sammlung zu sehen sind, ist auch eine Bestandsaufnahme unserer Arbeit als Jüdisches Museum. Viele der Bilder kamen als Schenkungen zu uns. Die Nachkommen der Porträtierten leben oft nicht in Deutschland, da ihre Familien in der Zeit des Nationalsozialismus von hier fliehen mussten. Die Bilder in der Ausstellung haben zum Teil weite Wege zurückgelegt. Dass sie heute wieder in München sind, ist ein wichtiges Zeichen, auch für das Vertrauen der Nachkommen in unsere Institution.

Eine Schenkung war auch der Ausgangspunkt für die Konzeption einer Porträtausstellung. Welche war das?

LT: 2021 schenkte Konrad Bernheimer im Rahmen eines Festakts in der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern dem Jüdischen Museum München mehrere Porträts aus seiner Familie. Die Familie Bernheimer hatte eine bedeutende Kunst- und Antiquitätenhandlung in München. Der Firmengründer Lehmann Bernheimer und seine Frau Fanny sind mit zwei großformativen Lenbach-Porträts vertreten. Auch die Eltern der beiden wurden porträtiert. Die kamen wie viele Jüdinnen und Juden um die Mitte des 19. Jahrhunderts vom Land in die Stadt. Der Zuzug nach München war für Jüdinnen und Juden erst ab 1861 ohne Einschränkung möglich.

Die Porträts zeigen vier Generationen der Familie. Otto Bernheimer, ein Sohn von Fanny und Lehmann, ist mit einer Büste vertreten. Er rettete die Familienbilder bei seiner Flucht aus Deutschland. Obwohl die Familie sehr angesehen war, war sie ab 1933 der Verfolgung durch die Nationalsozialisten ausgesetzt. Das Familienunternehmen und ein großer Teil des Besitzes wurden von den Nationalsozialisten enteignet. Otto Bernheimer floh mit seiner Familie nach Venezuela; die Bilder hatte er im Gepäck. Er kam bereits 1946 nach München zurück und gehört damit zu den wenigen ehemals verfolgten Münchner*innen, die sich zur Rückkehr entschlossen.

Gibt es ein Porträt, dessen Geschichte dich besonders berührt hat?

LT: Fast alle der ausgestellten Porträts sind Auftragsarbeiten und die Auftraggeber*innen waren mehr oder weniger einflussreiche Mitglieder der Münchner Stadtgesellschaft. Neben den Bernheimers sind das etwa die Brauereibesitzer Josef und Ida Schülein, oder der Kommerzienrat und Politiker Moritz Guggenheimer. Man musste schon einigermaßen gesettled sein, um ein Ölporträt oder eine Büste in Auftrag zu geben.

Es gibt aber auch Ausnahmen: Die Verkäuferin Priska Schluttenhofer zum Beispiel war mit dem Künstler Leonhard Eckertsperger liiert, der sie 1935 malte. Sie wurde im November 1941 im Zuge der ersten großen Massendeportation aus München nach Kaunas verschleppt und ermordet. Das Bild, das das Jüdische Museum München im vergangenen Jahr aus dem Nachlass des Künstlers angekauft hat, ist das einzige Zeugnis, das an ihr Schicksal erinnert. Es hat mich berührt zu sehen, dass die Porträts, die wir heute im Museum anschauen, einmal ganz private Erinnerungsstücke waren.

In der Gestaltung der Ausstellung spielten auch Zugänglichkeit und Inklusion eine Rolle. Was ist neu?

LT: In der Ausstellung werden Themen behandelt, die uns alle angehen: Zum Beispiel die Frage, wie stelle ich mich dar und wie werde ich von anderen gesehen, und wer bestimmt eigentlich über mein Bild. Deshalb haben wir die Ausstellung so gestaltet, dass sie für möglichst viele Personen zugänglich ist. Erstmals in einer großen Wechselausstellung am Jüdischen Museum München stehen deshalb alle Texte in Leichter Sprache zur Verfügung. Es wird auch Rundgänge in Leichter Sprache geben und auch Rundgänge mit Übersetzung in Deutsche Gebärdensprache. Außerdem gibt es eine Textspur für Kinder und Familien mit einem Begleitheft. Wir hoffen so auch Menschen anzusprechen, die bisher eher nicht zu uns gekommen sind.

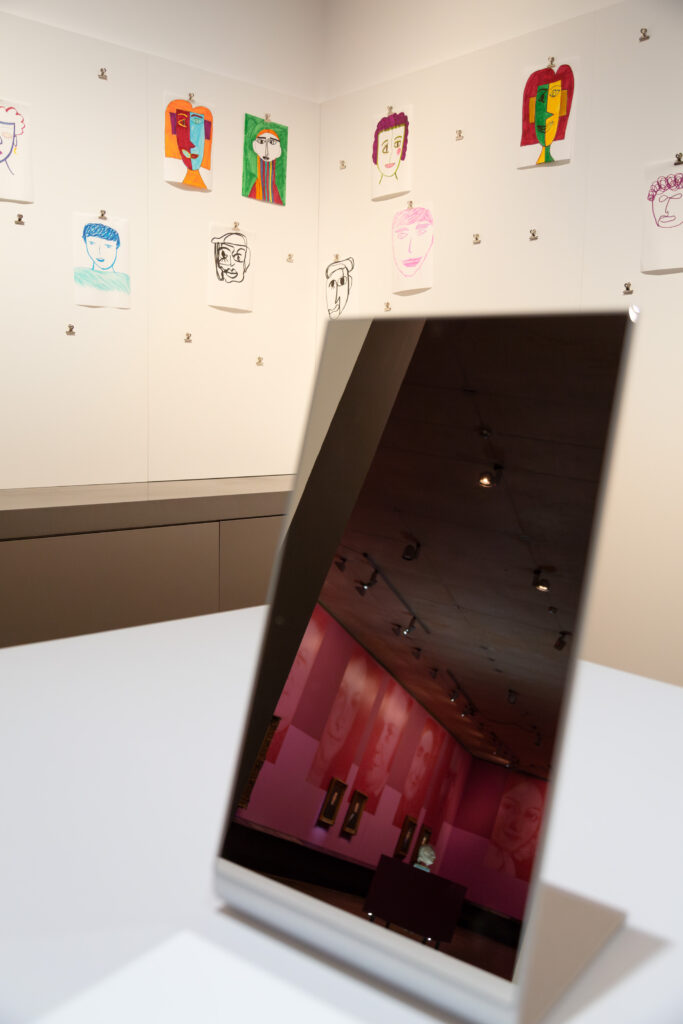

Es gibt in der Ausstellung eine Pop-up-Galerie. Was können Besucher*innen dort tun?

LT: Wir sind kein Kunstmuseum. In der Ausstellung wollten wir aber das Medium Porträt und die kreativen Prozesse dahinter erlebbar machen. Gleichzeitig haben wir uns einen Raum in der Ausstellung gewünscht, in dem Besucher*innen sich mit ihren ganz unterschiedlichen Lebensrealitäten einbringen und selbst Teil der „Bildgeschichten“ werden können. So entstand in Zusammenarbeit mit der Kunstpädagogin Olivia Hartig die Idee zur Pop-up-Galerie. Hier können Besucher*innen mit ganz einfachen Schritt-für-Schritt-Anleitungen, oder auch ganz frei, ihre eigenen Porträts malen und in der Galerie aufhängen. Der Raum wurde schon bei der Eröffnung sehr gut aufgenommen und wir freuen uns, immer neue Gesichter in diesem bunten „Gästebuch“ zu entdecken.

Ist die Arbeit für dich als Kuratorin der Ausstellung mit der Eröffnung abgeschlossen?

LT: Nein, ganz im Gegenteil: Die Ausstellung und der Katalog sind jetzt fertig und das ist ein schöner Moment! Aber unsere Beschäftigung mit den Objekten und Themen der Ausstellung ist weder vollständig noch abgeschlossen. Das war auch gar nicht unser Anspruch. Im Gegenteil, wir freuen uns auf die Bilder und Geschichten, die auf irgendwelchen Dachböden darauf warten wiederentdeckt zu werden. Jetzt geht es erstmal darum, mit unseren Besucher*innen ins Gespräch zu kommen – vor Ort und auch digital. Als Museum wollen wir nicht nur Aussenden, sondern auch schauen, welche Fragen kommen zurück, und was für unterschiedliche Perspektiven gibt es zu den Themen der Ausstellung? So gesehen geht die Arbeit jetzt erst los.

Die Ausstellung „Bildgeschichten. Münchner Jüdinnen und Juden im Porträt“ ist bis zum 2. März 2025 im Jüdischen Museum München zu sehen. Zur Ausstellung.