The exhibition “The Third Generation. The Holocaust in Family Memory” explores various strategies for dealing with and examining the legacy of the Holocaust within survivors’ families. Inherited objects, family archives or photographs are often the vehicles for this inter-generational encounter. We asked our online community which object they would have chosen for the exhibition and what story they connect with it. Computer Science and Engineering Professor Martin Tompa chose a family photograph from Vienna taken prior to the outbreak of the war.

Stimmen

Die Fabrik der verlorenen Fäden. Ein partizipatives Theaterstück über Rosa Klauber

2021 widmete sich das Jüdische Museum München in einer Studienraumausstellung dem Spitzenhaus Rosa Klauber. Das Theaterkollektiv Traummaschine Inc. präsentiert jetzt im PATHOS theater ein Stück für Kinder und Jugendliche, das von Rosa Klauber erzählt. Wir haben mit Judith Huber und Christoph Theussl gesprochen, die das Stück realisiert haben.

RETURN auf dem 40. DOK.fest München

Nach einem Jahrzehnt des Schweigens kehrt die Regisseurin in ihr ultraorthodoxes Elternhaus zurück und entdeckt ein verborgenes Familienarchiv, das die Grenzen zwischen Fiktion und Realität verschwimmen lässt. Bar Mayers filmische Reise führte sie auch nach München, wo RETURN nun seine Weltpremiere feierte.

Familienbilder: Ausstellungsbesuch mit Urenkel Thomas Heinemann

Thomas Heinemann aus London hat unsere Ausstellung „Bildgeschichten“ besucht. Für ihn erzählen zwei der ausgestellten Bilderpaare auch ein Stück Familiengeschichte.

Beliebte Hashtags:

Bildgeschichten: Marylka Bender

2004: Kurz vor ihrem 97. Geburtstag übergab Marylka Bender dem Jüdischen Museum München den Nachlass ihres Vaters, dem Künstler und Werbegrafiker Stanislaus Bender. Eine Recherche begann, die das Leben der beiden Kunstschaffenden, ihr Exil in Frankreich und ihre Rückkehr nach München beleuchtet. Ein digitales Storytelling macht die beiden Biografien neu erfahrbar.

„Nicht über uns ohne uns“ – Das Projekt „Inklusion“ am Jüdischen Museum München

Kulturelle Teilhabe für alle ist eines der Ziele des Jüdischen Museums München. Doch was braucht es, um den Museumsbesuch für alle zu ermöglichen und Barrieren im Museum abzubauen? Wir haben mit Sarah Steinborn gesprochen.

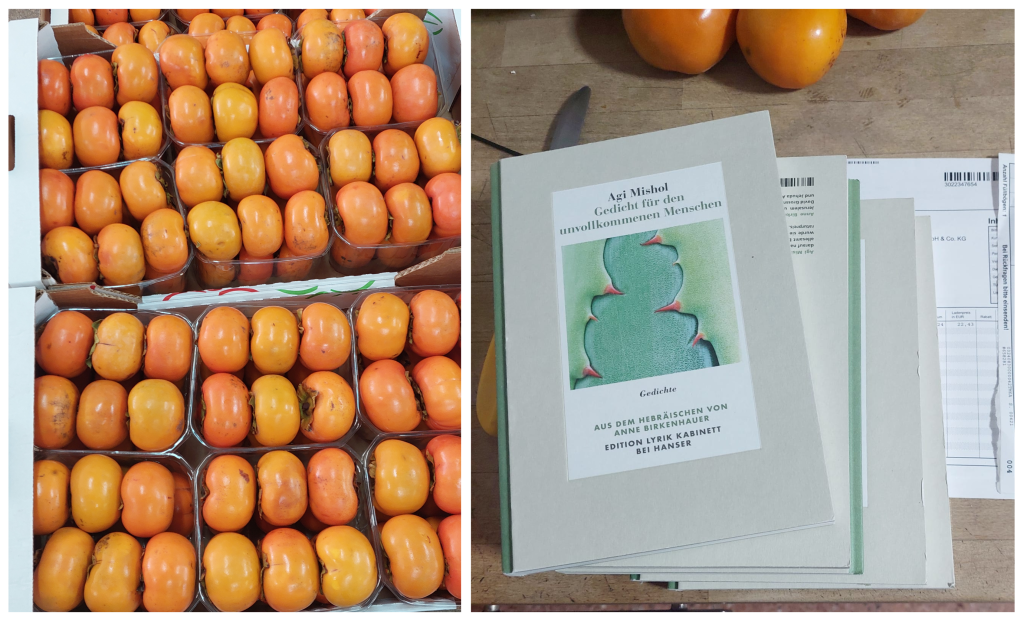

Vier Fragen an… Agi Mishol

Im Rahmen der Audioinstallation „7. Oktober“ im Foyer des Jüdischen Museums München ist das Gedicht „Schutzraum“ der israelischen Dichterin Agi Mishol zu hören. Wir haben mit ihr über das Gedicht gesprochen.

Der 7. Oktober 2023 als traumatische Zäsur

Ein Jahr nach dem Terroranschlag der Hamas auf Israel und dem Beginn des Israel-Hamas-Krieges erinnert das Jüdische Museum München mit einer temporären Audioinstallation an diese traumatische Zäsur. Zu hören ist das Gedicht „Schutzraum“ der israelischen Dichterin Agi Mishol.

#München Displaced ONLINE

Bildgeschichten: Josef und Ida Schülein

Josef Schülein ist eine Legende, bekannt als Münchner Bierbaron oder König von Haidhausen. Seine Frau Ida Schülein ist vor allem für ihr soziales Engagement unvergessen. Ein Doppelporträt.

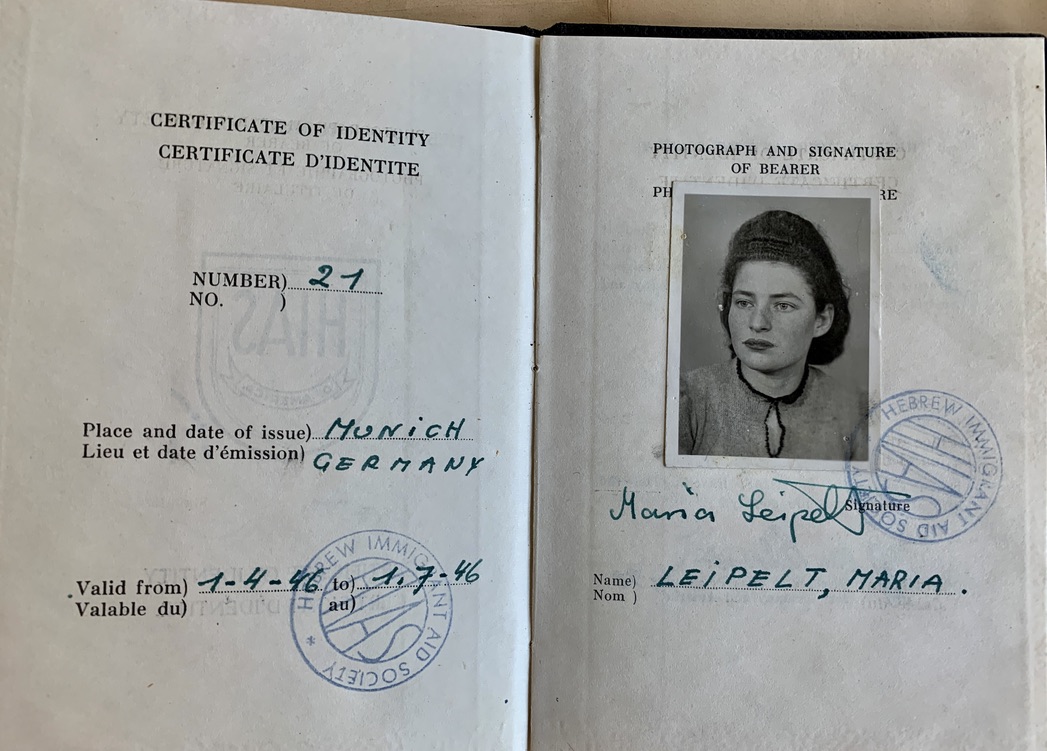

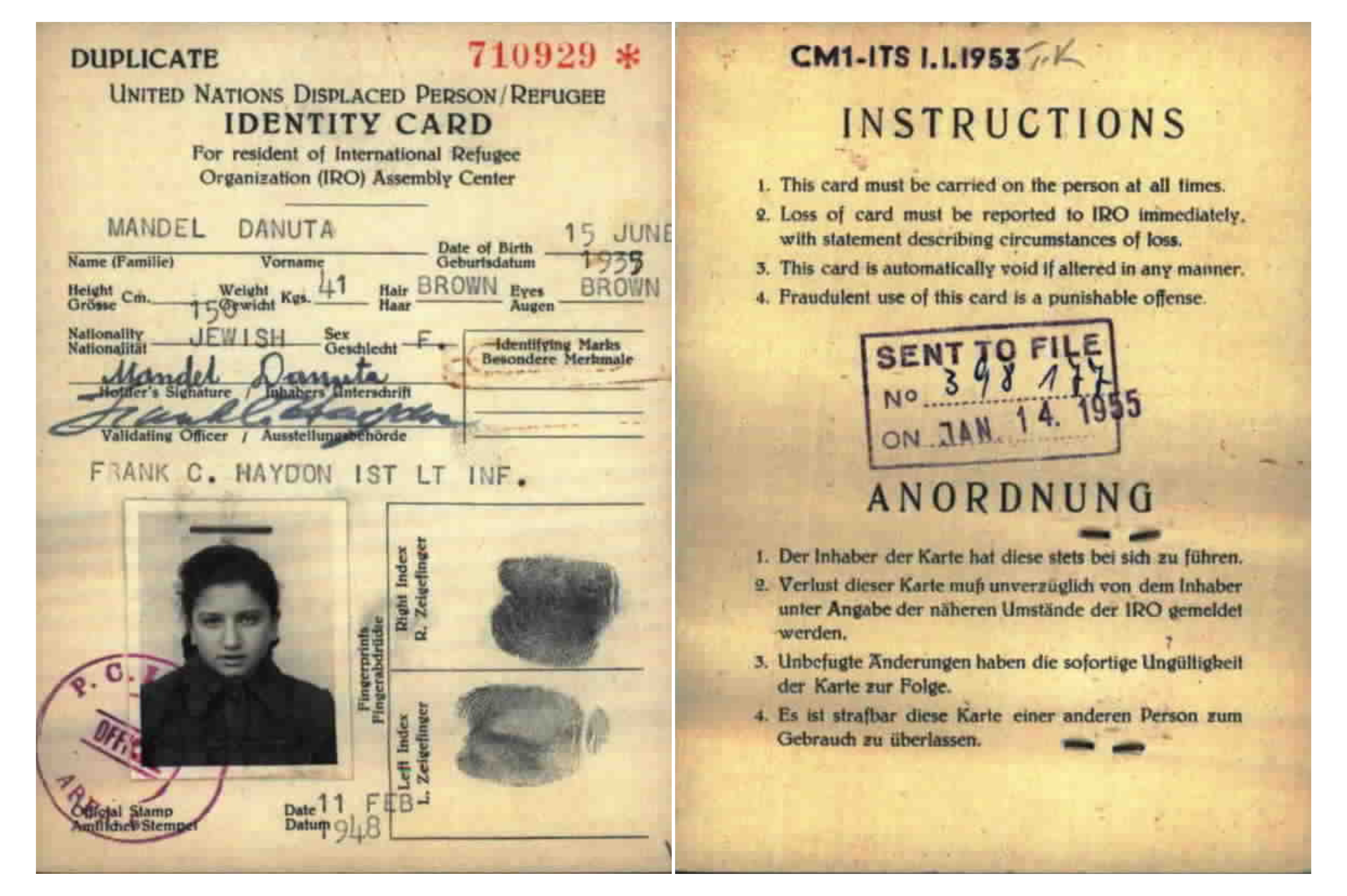

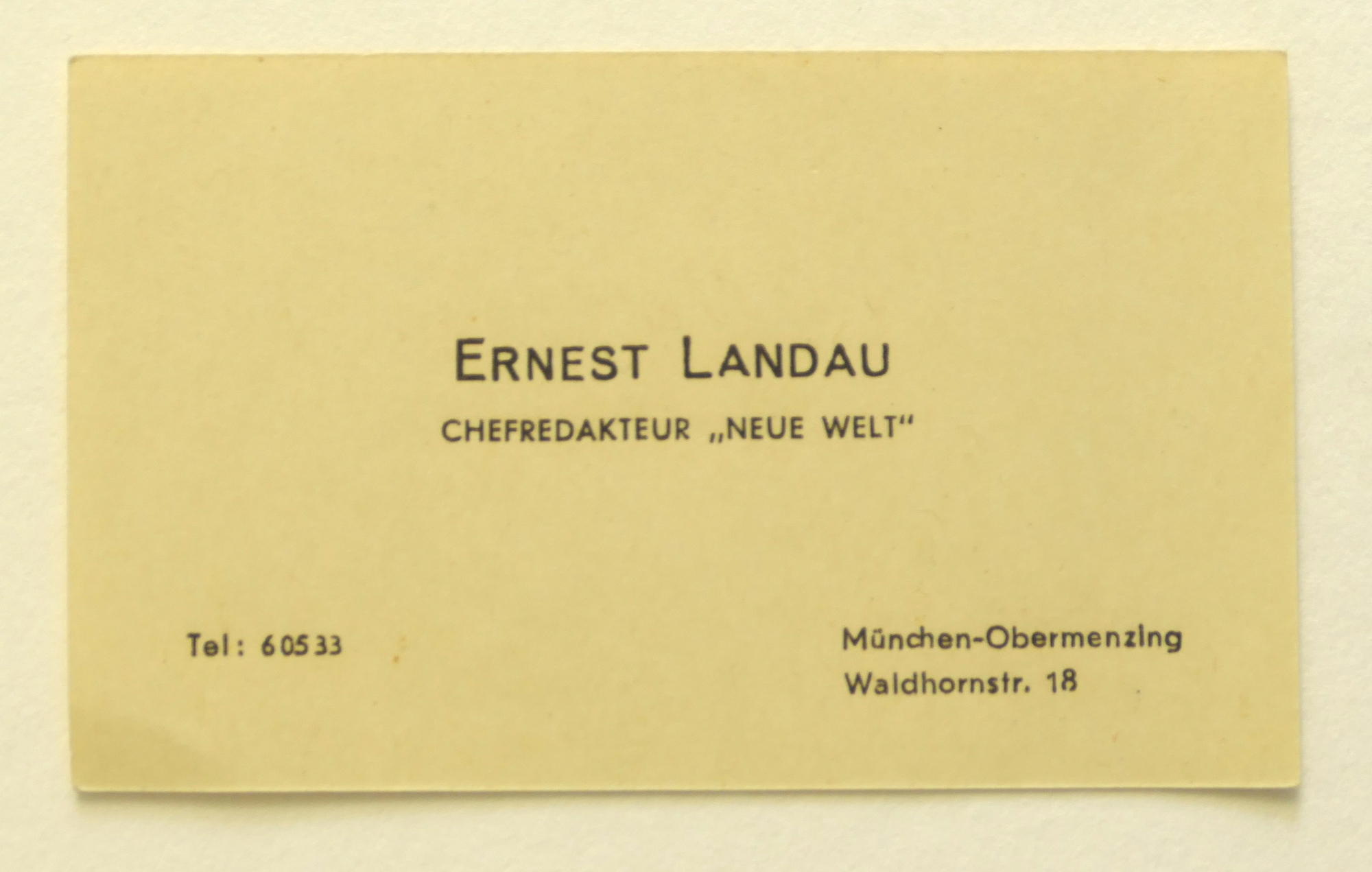

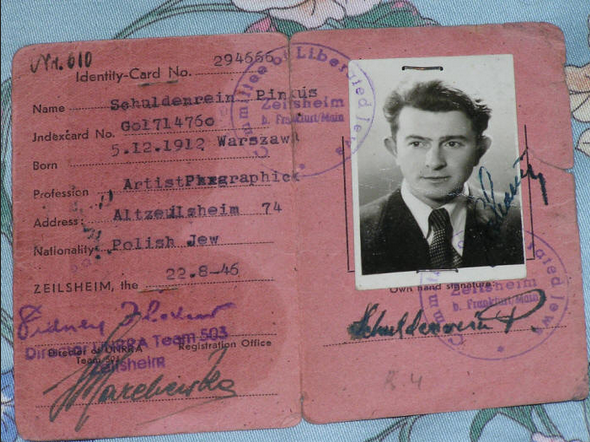

Update Munich Displaced // A Munich Displaced Person: Dr. Leon Wasser

In her guest article, Prof. Shulamit Almog from Haifa University traces the story of her father Dr. Leon Wasser, who came to Munich as a displaced person in 1945 and studied dentistry here.

Hanna Zimmermann: Eine jüdische Überlebensgeschichte

Die Zeitzeugin Hanna Zimmermann sprach zum „Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus“ in der Evangelische Stadtakademie München. Sie teilte im Gespräch mit Andreas Heusler ihre Erinnerungen an das Leben mit ihrer Familie im Getto Łódź, in den Konzentrationslagern Auschwitz, Bergen-Belsen und Neuengamme.

Das Jüdische Museum München auf Instagram - @juedischesmuseum

Update München Displaced // Leon Garnczarski

Gehen oder Bleiben? Diese Frage stellten sich viele Displaced Persons in der Nachkriegszeit. Die Tochter von Leon Garnczarski zeigt uns ein Foto wie ihr Vater nach Amerika aufbricht. Schließlich verlässt er Bayern doch nicht und arbeitet in einem Lokal in der Goethestraße.

Update München Displaced // Elias Stern

Die Tochter von Elias Stern rief uns an, da eine Verwandte zufällig seine Gewerbekarte im Jüdischen Museum München gesehen hatte. Stern arbeitete 1947 als Geschäftsführer im Hotel Bristol in der Möhlstraße. Mit seiner Familie hat er nie über die direkte Nachkriegszeit gesprochen.

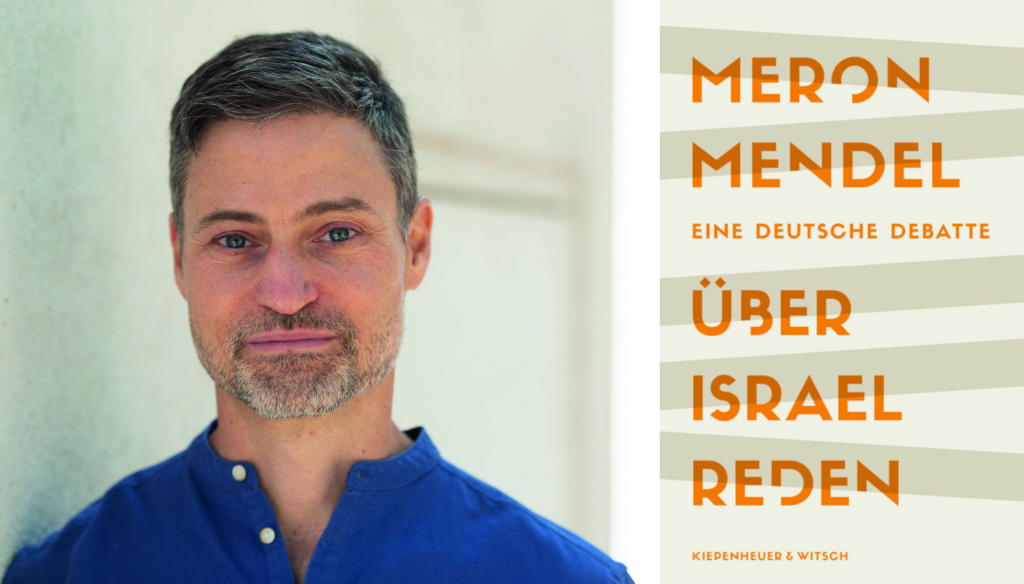

Buchtipp: „Über Israel reden. Eine deutsche Debatte“ von Meron Mendel

Gestern stellte der Historiker und Leiter der Bildungsstätte Anne Frank, Prof. Dr. Meron Mendel, sein neues Buch bei uns vor. „Über Israel reden. Eine deutsche Debatte“ ist mittlerweile in der dritten Auflage erschienen und wurde für den Deutschen Sachbuchpreis nominiert. Mit München verbindet Mendel besondere Erinnerungen, da er nach seiner Ankunft in Deutschland zwei Jahre hier lebte und studierte.

Jüdische Museen im Dialog. Die AEJM Annual Conference 2023 in Berlin

Einmal im Jahr kommen Vertreter*innen der europäischen Jüdischen Museen beim Treffen der Association of European Jewish Museums (AEJM) zusammen, um über aktuelle Themen und Entwicklungen der Museumsarbeit zu sprechen. Wir waren bei der diesjährigen AEJM Annual Conference in Berlin dabei und berichten von unseren Eindrücken.

Eine jüdische Perspektive auf das „Projekt Europa“

Unsere aktuelle Ausstellung trägt den Untertitel „Jüdische Perspektiven auf die Krisen einer Idee“. Kuratorin Felicitas Heimann-Jelinek über den Beitrag von Jüdinnen und Juden für die Vision einer europäischen Solidargemeinschaft.

Gewalt als Basis für „Die letzten Europäer. Jüdische Perspektiven auf die Krisen einer Idee“

Der erste Raum unserer aktuellen Wechselausstellung widmet sich der europäischen Gewaltgeschichte. Kuratorin Felicitas Heimann-Jelinek über Gewalt als Basis für das „Projekt Europa“ und die Anfänge der Europäischen Union.