Da sich viele Jüdinnen und Juden nicht von deutschen Ärzten versorgen lassen wollten, forderten die jüdischen Selbstverwaltungsgremien schon Ende 1945 eine eigene medizinische Infrastruktur und ein separates Krankenhaus. Im Gymnasium Max-Josef-Stift in München-Bogenhausen, das im Krieg als Lazarett diente, wurde im Frühjahr 1946 ein UNRRA-Hospital für NS-Verfolgte jeglicher Herkunft eröffnet. Ein Patient dort war Samuel Pioro. Seine Tochter besuchte unsere Ausstellung und gab uns den Hinweis auf eine einzigartige Fotosammlung.

Orte

Update München Displaced // Maria Leipelt und die Siebertstr. 3

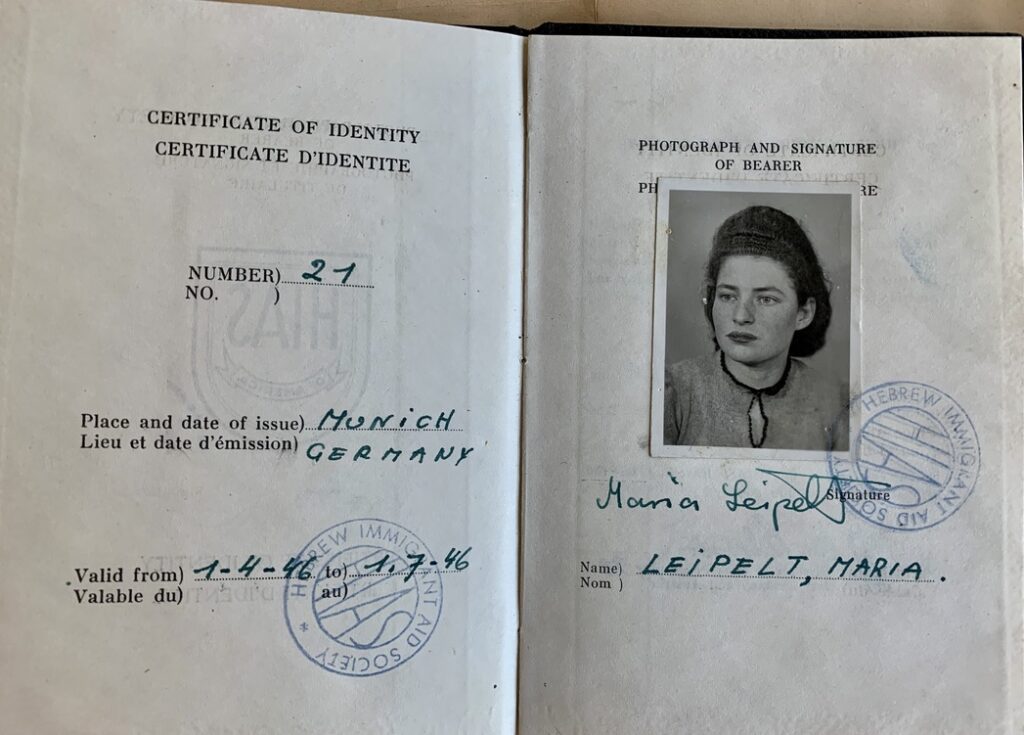

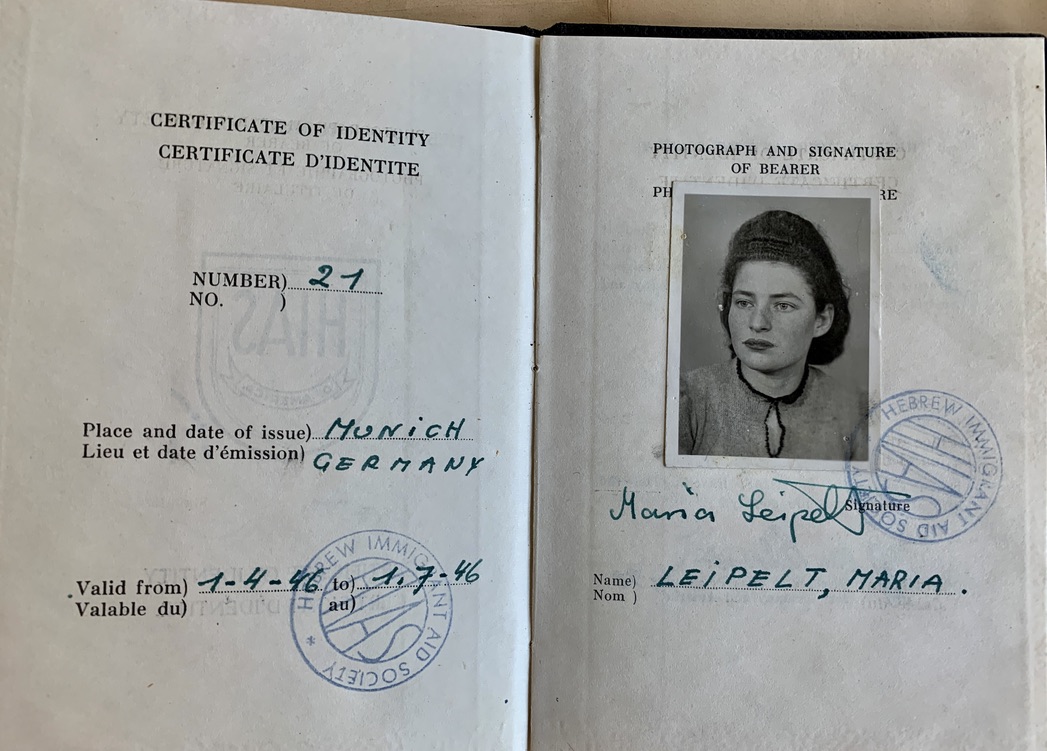

Für unsere aktuelle Ausstellung „München Displaced. Der Rest der Geretteten“ haben wir rund 40 Adressen und ihre Bedeutung für die Displaced Persons in München recherchiert. Eine Adresse spielte im Leben von Maria Leipelt – die Schwester von Hans Leipelt, der die Weiße Rose unterstützte – eine besondere Rolle wie uns Angela Bottin berichtete.

Update München Displaced // Hebräisches Gymnasium

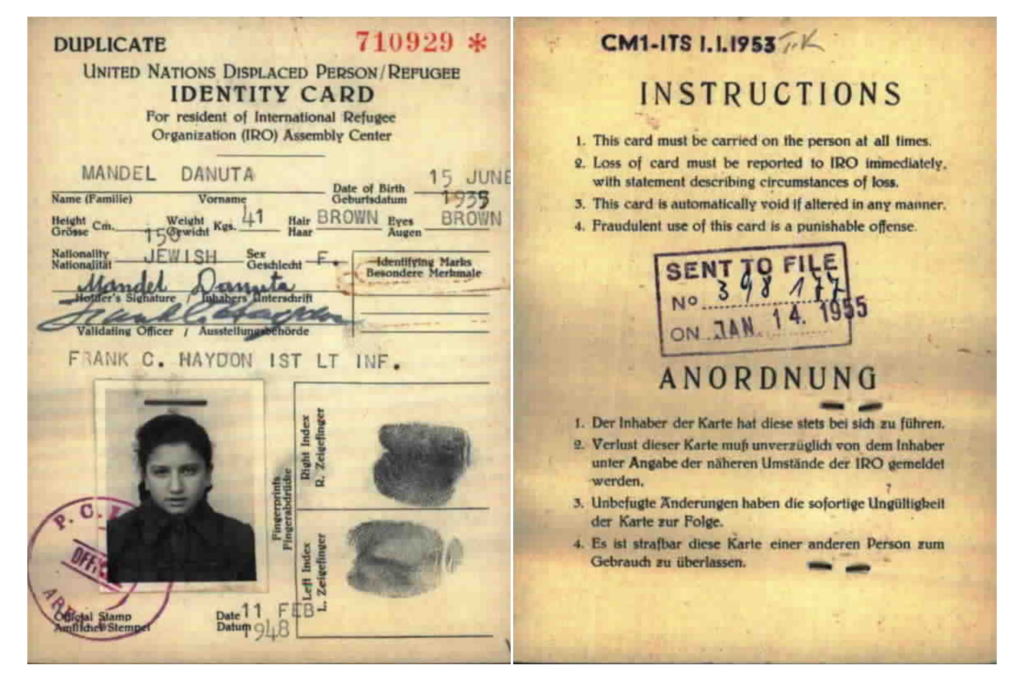

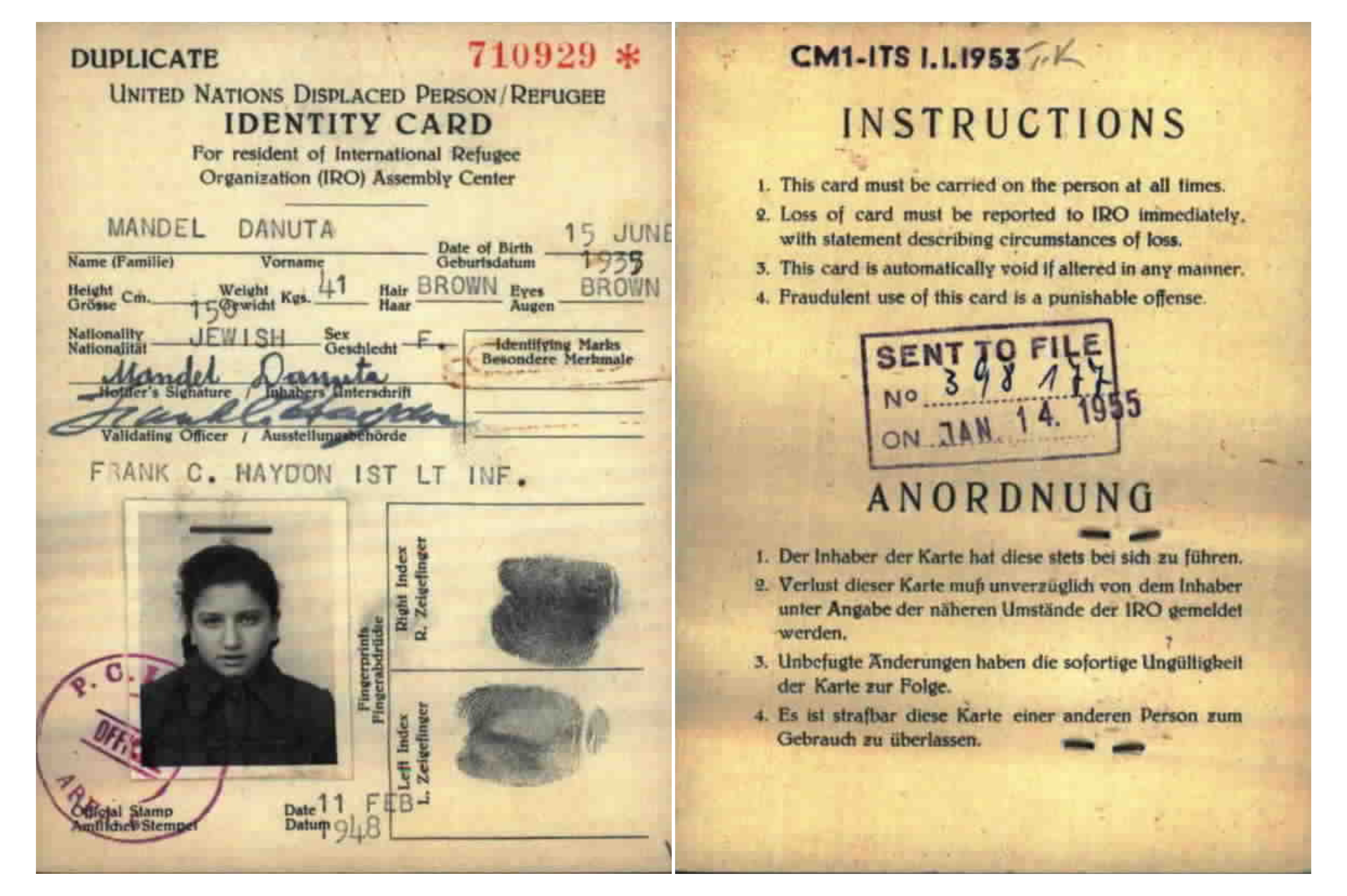

Während ihrer Zeit im DP Camp Neu-Freimann besuchte Danuta Mandel das Hebräische Gymnasium in der Möhlstraße. Eine Erinnerung.

Update München Displaced // DP Camp Neu-Freimann

Dina Schweizer, vermutlich geboren 1935 in Galizien (heute Ukraine), besuchte mit ihren beiden Söhnen die Ausstellung „München Displaced“ und erzählte uns von ihrer Zeit im DP Camp Neu-Freimann 1947 bis 1949.

Beliebte Hashtags:

München Displaced. Der Rest der Geretteten

Das Ausstellungsprojekt „München Displaced“ beleuchtet erstmals die Münchner Nachkriegsgeschichte aus Sicht der sogenannten Displaced Persons. Kuratorin Jutta Fleckenstein über die Hintergründe der Ausstellung.

Aus der Isar geborgen: Trümmer der Münchner Hauptsynagoge wiederentdeckt

Bei Bauarbeiten am Großhesseloher Isarwehr wurden Teile der zerstörten Münchner Hauptsynagoge gefunden. Die geborgenen Trümmer zeugen von der Vernichtung des jüdischen Lebens in München und dem steinigen Weg der Aufarbeitung. Ein Überblick.

Tagung: Das Osteuropäische München in der Nachkriegszeit und im Kalten Krieg

Vom 5. bis 7. Oktober luden der Lehrstuhl für Geschichte Ost- und Südosteuropas der LMU München, das Münchner Stadtmuseum und das Jüdische Museum München zu der Tagung „Das Osteuropäische München in der Nachkriegszeit und im Kalten Krieg“. Im Zentrum standen aktuelle Forschungsprojekte, die die Migration aus Osteuropa als integralen Teil der Münchner Stadtgeschichte untersuchen.

Ausflugtipps: 5 Orte zur jüdischen Geschichte in Bayern

In allen Teilen Bayerns gibt es spannende Aspekte jüdischer Geschichte zu entdecken. Wir stellen fünf Orte vor, die Einblicke geben in jüdische Lebenswelten auf dem Land und in der Stadt vom 18. Jahrhundert bis in die Nachkriegszeit.

#München Displaced ONLINE

Run-ins with liminal spaces in Munich

One way to speak on the abundance of sites in Munich that were once integral parts of Nazi history is likening them to liminal spaces. Liminal spaces are those that exist on a threshold between time and space. A threshold that, depending entirely on the subjectivity of the viewer, is prone to slippage between then versus now, tales versus truth, and familial or socio-cultural memory versus personal experience.

15 Jahre Jüdisches Museum München

Es war ein langer Weg bis zur Eröffnung des Jüdischen Museums München am St.-Jakobs-Platz. Fast acht Jahrzehnte bemühten sich verschiedene Vereine und Einzelpersonen um ein Museum, das sich der wechselvollen jüdischen Geschichte Münchens widmet. Vor genau 15 Jahren, am 22. März 2007, konnte das Jüdische Museum München feierlich eröffnet werden!

20. November 1941: Die erste Deportation von Münchner Jüdinnen und Juden in die sogenannten Ostgebiete

Rund 1000 als jüdisch verfolgte Frauen und Männer aus München und Umgebung wurden am 20. November 1941 ins Fort IX in Kaunas deportiert. Nur wenige Tage später wurden sie dort erschossen. Es handelt sich dabei um den ersten Transport aus München in die sogenannten Ostgebiete, der im Rahmen der systematischen Deportationen des nationalsozialistischen Reichs stattfand. Eine Fotoinstallation des Fotografen Rainer Viertlböck im Foyer des Jüdischen Museum München zeigt nun den aktuellen Zustand des Fort IX.

Das Jüdische Museum München auf Instagram - @juedischesmuseum

90 Jahre Synagoge Reichenbachstraße – das historische Baudenkmal wird saniert

Die Synagoge Reichenbachstraße feiert dieses Jahr ihr 90-jähriges Bestehen und war über viele Jahre ein beinahe vergessenes Baudenkmal mitten im lebendigen Gärtnerplatzviertel. Der leerstehende Bau im Rückgebäude der Reichenbachstraße 27 wird derzeit umfangreich saniert und in ursprünglichen Zustand von 1931 zurückgebaut. Das Jüdische Museum München bietet ab 13. Oktober Baustellenbesichtigungen an und stellt anhand einer Audio- und Filminstallation die Stadtteil- und Baugeschichte näher vor.

#PostAus – Der Otto-Wolfsthal-Platz in Aschaffenburg

Die gut sichtbare Leerstelle in der Innenstadt – neben dem ehemaligen Rabbinerhaus – trägt den Namen Otto-Wolfsthal-Platz. Ein Mahnmal erinnert an die während der Novemberpogrome 1938 zerstörte Synagoge in Aschaffenburg. Dieses Synagogen-Mahnmal wurde bereits im November 1946 enthüllt.

#PostAus – Was bedeutet die Mikwe für Friedberg?

Als bedeutendste Friedberger Sehenswürdigkeit ist die Mikwe* nicht nur eines der wenigen Zeugnisse einer über 700-jährigen Geschichte jüdischen Lebens in Friedberg, sie führt zugleich mit ihrer Bauzeit in der Mitte des 13. Jahrhunderts bis in die Anfänge der jüdischen Gemeinde zurück.

#PostAus – Der jüdische Friedhof von Augsburg-Kriegshaber

Mit über 400 erhaltenen Grabsteinen gehört der Jüdische Friedhof Kriegshaber zu den bedeutendsten jüdischen Begräbnisstätten in Bayerisch-Schwaben. Bis 1816 bestatteten auch die Münchner Jüdinnen und Juden ihre Verstorbenen hier.

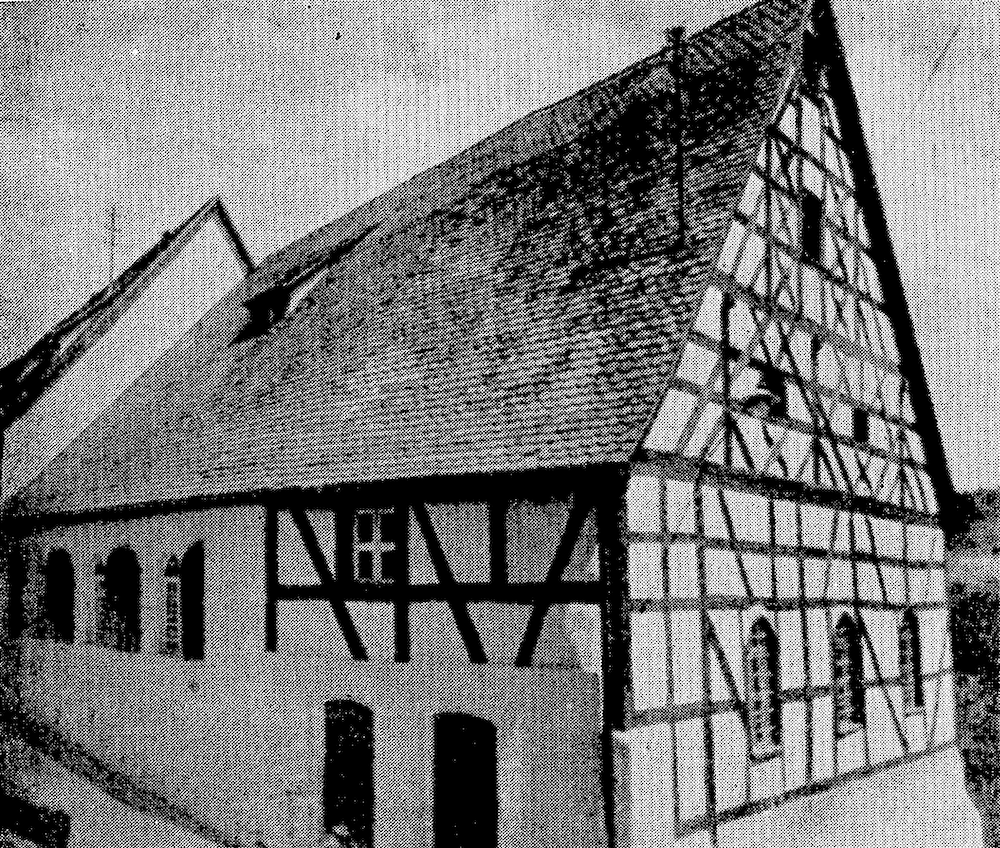

#PostAus – Die ehemalige Synagoge Schnaittach

Mordechai W. Bernstein (1905–1966) besuchte zwischen 1948 und 1951 rund 800 Orte mit jüdischer Geschichte in Deutschland. Wir begeben uns auf seine Spuren und stellen Ihnen in den kommenden vier Wochen Orte vor, die er besuchte – heute die ehemalige Synagoge in Schnaittach. Mit der Aktion #PostAus laden wir Sie ein, selbst auf Spurensuche zu gehen und Orte in Ihrer Nähe zu erkunden.

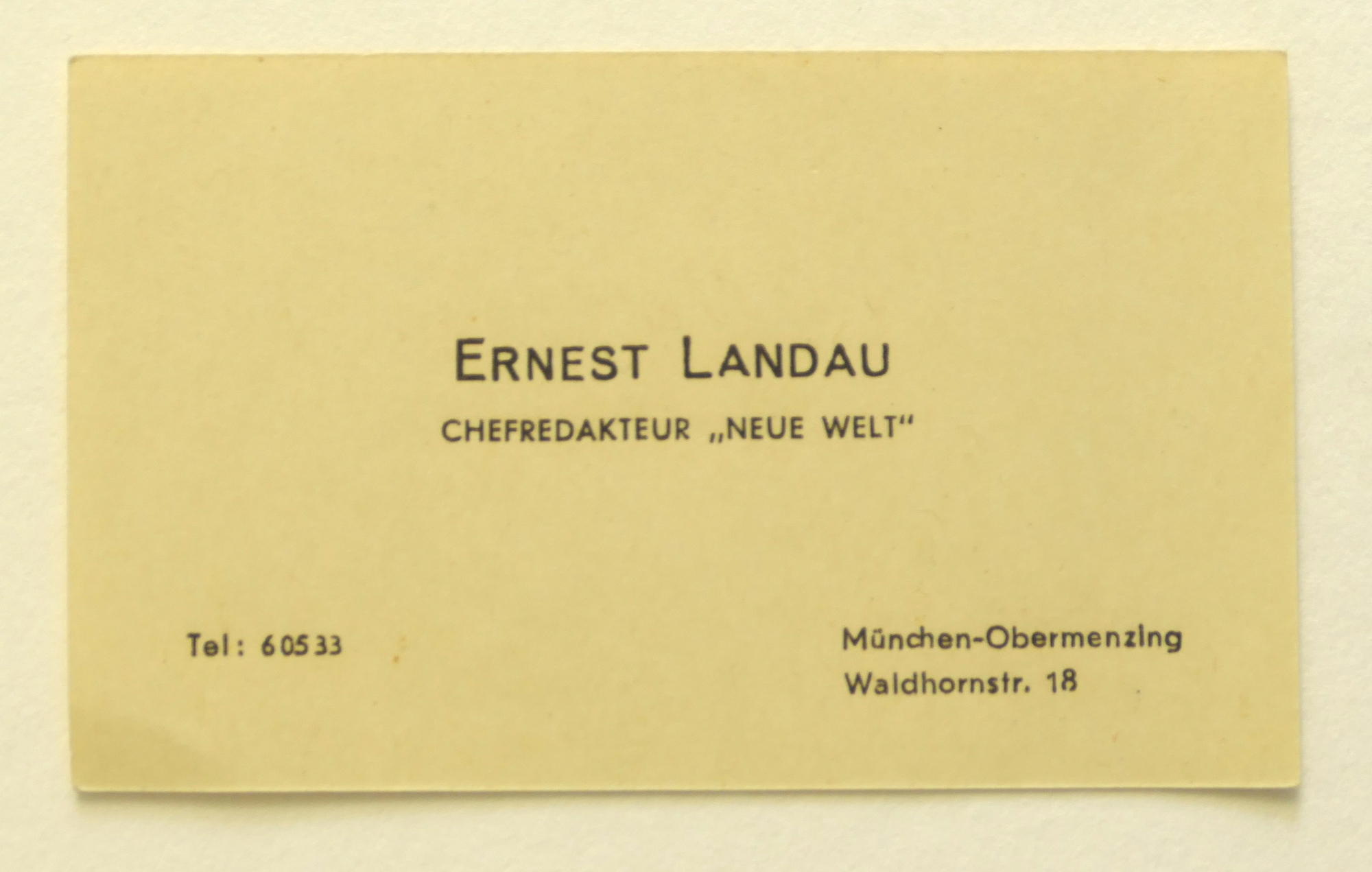

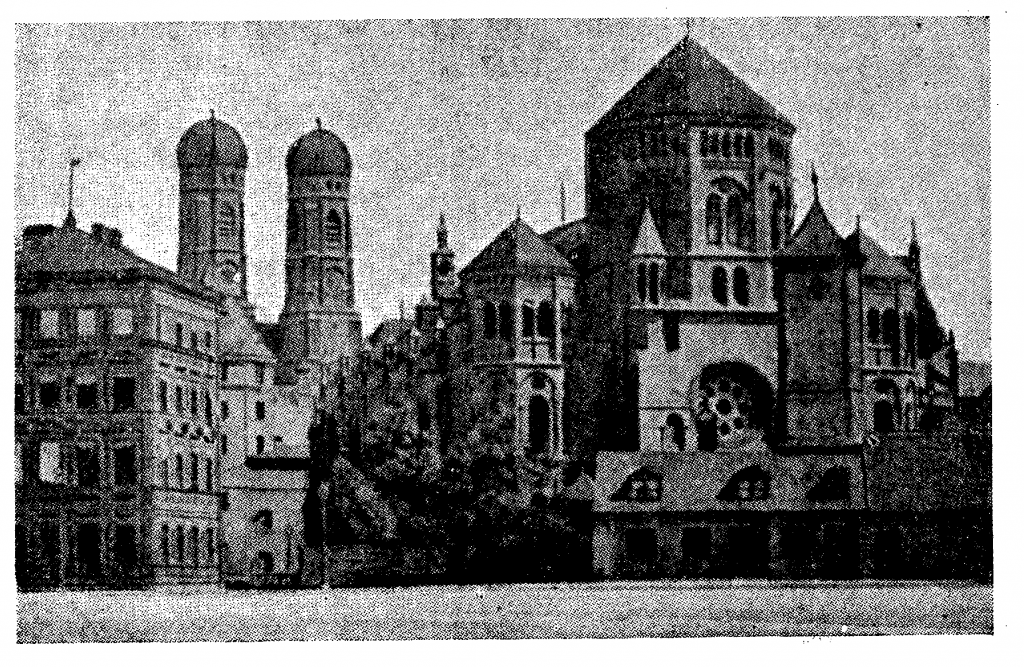

Die Alte Münchner Hauptsynagoge

Im September 1887 wurde die Münchner Hauptsynagoge in der Herzog-Max-Straße eingeweiht. Im Juni 1938 – also nicht einmal ein Jahr nach dem fünfzigjährigen Jubiläum – wurde der Prachtbau auf Befehl Hitlers abgebrochen, um einem vorgeblich dringend benötigten Parkplatz zu weichen. Die Synagoge war deutschlandweit die erste, die fünf Monate vor den Novemberpogromen zerstört wurde.