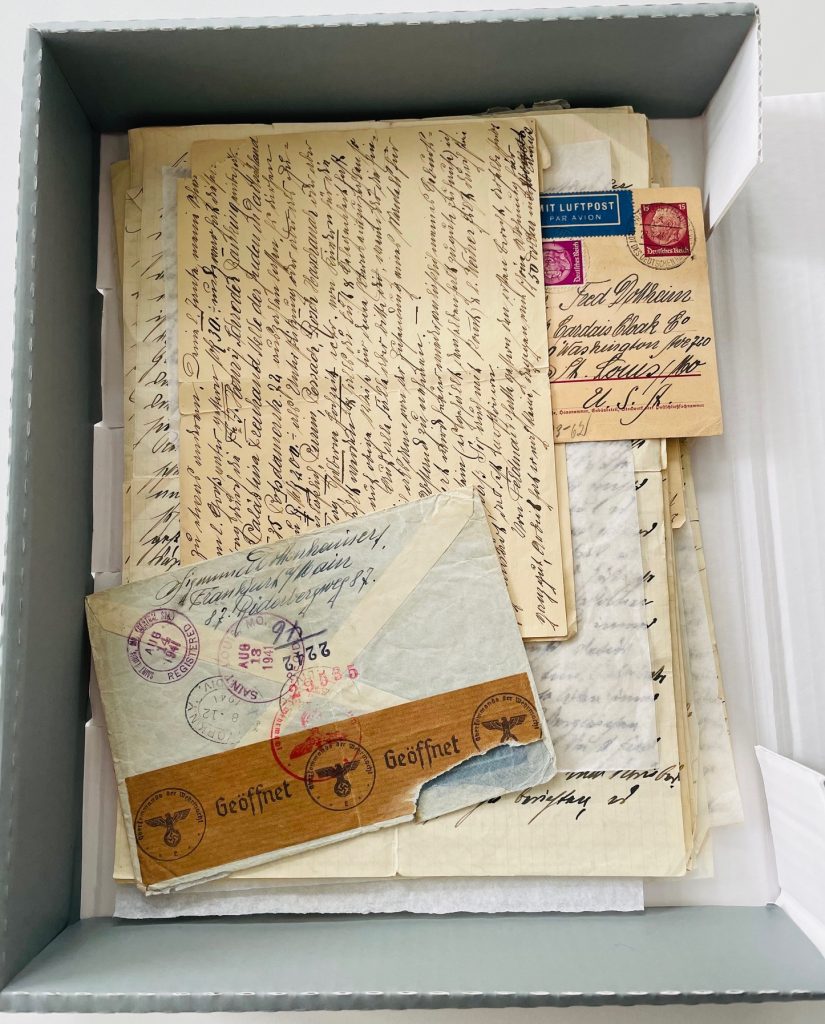

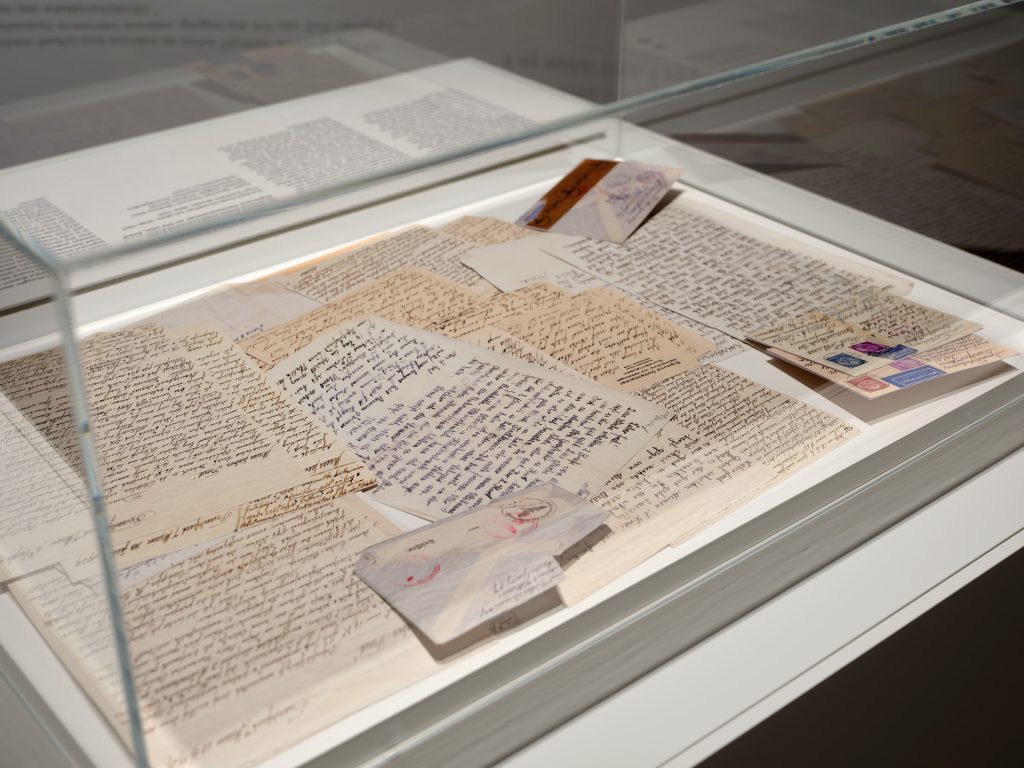

Nur auf den zweiten Blick wird deutlich, dass es sich bei den ausgestellten Briefen nicht um Originale handelt. Die handgeschriebenen Briefe haben auch als Reproduktion noch eine enorme Ausstrahlung und dienen den Besucher*innen, die an dieser Stelle eine Audiospur mit Auszügen aus den Briefen hören können, als Anhaltspunkt für den herumschweifenden Blick. Und dennoch, als Faye Dottheim-Brooks, die Enkelin des Briefeschreibers Sigmund Dottenheimer, vor wenigen Wochen, Ende Juni zu Besuch in München war und uns die original überlieferten Briefe in einem unscheinbaren Karton als Schenkung übergab, war ein ums andere Mal die Aura der Originalität zu erleben. Die vielen ungeordneten Seiten, zum Teil auf hauchdünnen Papier und an den Rändern bereits angerissen und mit Flecken versehen, lagen in diesem Karton wie ein Schatz.

Geschichte der Briefe

Die überlieferten Briefe stammen aus den Jahren 1938 bis 1942. Es war vor allem Sigmund Dottenheimer aus Gunzenhausen, der diese Zeilen an seinen ältesten Sohn Alfred verfasste. Fred, wie er meist genannt wurde, war es als einzigem der Familie gelungen, 1937 in die USA zu fliehen, ins rettende Exil, das zu seinem neuen Lebensmittelpunkt wurde. Auch Freds Mutter Frieda und seine Geschwister Kurt, Werner und Irene richteten ab und an ein paar herzliche Zeilen an ihn und versuchten ein positives Bild ihres Alltags im nationalsozialistischen Deutschland zu vermitteln, obwohl die Wirklichkeit längst eine andere für sie war.

Nachdem Sigmund gemeinsam mit seinem zweitältesten Sohn Kurt in Folge des 9. November 1938 für mehrere Wochen ins Konzentrationslager Dachau deportiert wurde, verließen sie überstürzt ihre bisherige Heimatstadt Gunzenhausen. Zu eng und gefährlich war es für sie dort geworden und so zog Sigmund mit Frieda und den Kindern Werner und Irene nach Frankfurt/Main, in die anonymere Großstadt. Kurt ging mit Heinrich, dem Großvater von Fred, nach München. Sie alle waren auch in der Großstadt weiterhin starken Repressalien und der Verfolgung ausgesetzt und doch versuchten sie dies ihrem fern lebenden Verwandten in den vier Jahren, in denen sie ihm noch nach Amerika schreiben konnten, nicht allzu drastisch zu schildern. Natürlich spielte dabei auch die NS-Zensur eine zentrale Rolle, einige der Kuverts sind mit dem Verweis „Geöffnet“ gekennzeichnet. Es ist berührend ihm zuzuhören, wie er versucht, seinem Sohn deutlich zu machen, wie dringlich und bedrohlich die Lage für die übrige Familie ist, die noch keine Ausreisemöglichkeiten hatte und ihm dennoch nicht in zu große Sorge zu versetzen. Gleichzeitig sind die Briefe auch ein Beleg über den Alltag der Verfolgung und die verzweifelte Suche nach Rettung durch eine Flucht ins Ausland. Das Ziel wurde dabei immer unwichtiger, Fred Dottenheim, wie er sich in den USA seitdem nannte, fragte in den USA nach den Bestimmungen für die Einreise nach Australien, Kanada, Argentinien, Venezuela oder Chile, und kümmerte sich um Bürgschaften und andere Sicherheiten.

Alles Tun und Fragen war letztlich vergeblich. Kurt, der zweitälteste Sohn, wurde 1941 von München nach Kaunas deportiert und ermordet. Sigmund wurde 1942 gemeinsam mit seiner Frau Frieda ins Getto Theresienstadt deportiert, auch sein Vater Heinrich wurde aus München dorthin verschleppt und dort 1943 im Alter von 88 Jahren ermordet. Im gleichen Jahr wurden Sigmund und Frieda nach Auschwitz deportiert und ermordet. Werner, erst 17jährig, wurde 1942 nach Majdanek deportiert und ermordet. Die Spuren von Irene, Freds Schwester, gelten als verloren. Sie wurde 1945 offiziell für tot erklärt, ihr genaues Schicksal ist bis heute ungeklärt. Fred hat als einziger seiner Familie überlebt.

Inszenierung in der Ausstellung

Die kuratorische Entscheidung, die Briefe als Exponat in die aktuelle Ausstellung „Die Dritte Generation“ aufzunehmen, fußt auf Überlegungen, von denen einige hier im Kontext dieser Schenkung noch einmal genauer ausgeleuchtet werden sollen:

Handgeschriebene Briefe in einer Vitrine, mit zum Teil schwer zu lesender Schrift gelten eher als „schwieriges Exponat“. Die Stimme der Schreibenden hörbar zu machen, ist ein Versuch, dieser sogenannten Flachware eine weitere Dimension hinzufügen. Ein offener Raumton wäre dafür geeignet, doch ermöglichen individuell einsetzbare Kopfhörer eine geschütztere Begegnung der Besucher*innen mit den Briefeschreiber. Sigmund Dottenheimer spricht in einer Stimme, die nicht die seinige ist, eingelesen von einem professionellen Sprecher.

Was dem Sohn in den USA blieb, waren diese Briefe und doch waren sie keine Brücke zurück. Sie sind ein Beleg für das Unverbindbare zwischen den Generationen, denn die nachfolgende Generation konnte die in Deutsch verfassten Briefe nicht lesen und Fred selbst sprach Zeit seines Lebens nicht mehr über sie. Während ihres Besuchs in München haben wir mit der Tochter Faye Dottheim-Brooks über die Briefe gesprochen.

Gespräch mit Faye Dottheim-Brooks

JMM: Du erzähltest, dass Dein Bruder die Briefe nach dem Tod Eures Vaters gefunden hat. Weißt Du in welcher Weise sie dort aufbewahrt waren? Gab es Hinweise darauf, dass Dein Vater diese Briefe noch einmal zu einem späteren Zeitpunkt zur Hand genommen hat?

FDB: Ich habe keine Ahnung, wie die Briefe aufbewahrt wurden und ob sie in irgendeiner Weise geordnet waren, bevor sie in meinen Besitz gelangten. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass mein Vater die Briefe später in seinem Leben wieder in die Hand genommen hat.

JMM: Wie war es für Dich als Tochter nun nach dem Lesen der Übersetzung den genauen Inhalt der Briefe zu erfahren? Hast Du mit anderen Familienmitgliedern darüber gesprochen und Dich ausgetauscht?

FDB: Ich fand es sehr bewegend, die Übersetzung zu lesen. Ich frage mich immer noch, warum und wie mein Vater fliehen konnte und keine anderen Familienmitglieder. Außerdem erfüllt mich ein enormer Stolz, Respekt und eine Bewunderung für meinen Vater, wenn ich daran denke, dass er sich allein ein völlig neues Leben aufbauen musste. Gleichzeitig empfinde ich großes Mitgefühl und Trauer für ihn, weil er mit der Last leben musste, der einzige Überlebende seiner Familie zu sein. Als mein Bruder noch lebte, habe ich mit ihm über die Briefe gesprochen. Auch mit meinem Mann und unseren beiden Töchtern habe ich die Briefe immer wieder besprochen.

JMM: Was hat euch dazu bewogen, dem Jüdischen Museum München diese Briefe als Schenkung zu überlassen?

FDB: Es war eine leichte Entscheidung, die Briefe dem Museum zu schenken. Ich verdanke Bernhard Purin, dem ehemaligen Direktor, sehr viel, weil er uns damals half, das einzige überlieferte Familienerbstück der Familie Dottenheimer aus Gunzenhausen, ein reich verziertes Toraschild, wieder zu finden und weil er mich stets ermutigt hat, mein deutsch-jüdisches Erbe zu erforschen. Er war die erste Person, die die Briefe gelesen hat. Das letzte Mal habe ich Bernhard im August 2023 gesehen, als er als Gastredner in Gunzenhausen war. Ich saß zum Abendessen an seinem Tisch. Damals sagte ich, dass ich die Briefe gerne dem Jüdischen Museum München schenken würde. Als ich ihn fragte, ob er an den Briefen interessiert sei, sagte er sofort „Ja.“

Wir bedanken uns bei Faye Dottheim-Brooks und ihrer Familie für die Schenkung und die Einblicke. Die Station zu den Briefen ist noch bis zum 1. März 2026 in der Ausstellung „Die Dritte Generation. Der Holocaust im familiären Gedächtnis“ zu sehen. Zur Ausstellung.

Mehr zum Tora-Schild der Familie Dottenheimer im Interview mit Joanna Klostermeyer, der Enkelin Fred Dottenheims: