1909 schreibt sich der 27-jährige Stanislaus Bender aus Łódź als Student an der Akademie der Bildenden Künste in München ein und erfüllt sich damit einen Jugendtraum. 1914 bezieht er mit seiner Frau Jadwiga und Tochter Marylka eine Wohnung mit Atelier in der Isabellastraße 25 in München-Schwabing. Dort wird er bis zu seiner erzwungenen Emigration moderne Werbegrafiken, Landschaften, Porträts und seine überaus erfolgreichen „Schtetlbilder“ schaffen.

Vor 25 Jahren kam der begabte junge Pole aus Paris, von der Kunstschule, aus der Lehre von Jean Paul Laurens und Jules Lefebre, nach München […] In vielseitiger und unermüdlicher Tätigkeit baute er sich seitdem hier in München seine Existenz auf.

Bayerische Israelitische Gemeindezeitung (Nr. 5, Jg. 8), 1. März 1932

Frühe Jahre und Ausbildung

Stanislaus Bender wurde am 21. Februar 1882 als jüngstes von sechs Kindern in Łódź, das damals zum Russischen Reich gehörte, geboren. Seine Eltern Isaak und Deborah Bender, geb. Kuttner, betrieben dort ein Hotel. Die Eltern waren religiös, schickten ihren jüngsten Sohn jedoch nicht in den Cheder, die traditionelle jüdisch-religiöse Grundschule, sondern in eine allgemeine, russisch-polnische Schule. Schon früh zeigte sich Stanislaus Benders Interesse für Kunst. Mit dem Vater, der eine kaufmännische Ausbildung für ihn vorsah, einigte sich Stanislaus zunächst auf eine Ausbildung zum Lithografen.

In den Jahren 1899 bis 1905 arbeitete Bender an mehreren lithografischen Instituten in Łódź und Sosnowice. Von 1905 bis 1908 setzte er schließlich seine künstlerische Ausbildung in Paris an der École des Beaux Arts und der Académie Julian bei den Professoren Jean Paul Laurens und Jules Lefebvre fort.

Im Anschluss an sein Studium zog Bender zunächst zurück nach Polen und heiratete Jadwiga Freistadt. Ihre Tochter Marylka wurde 1909 geboren. Bender und seine junge Familie beschlossen, nach München zu ziehen.

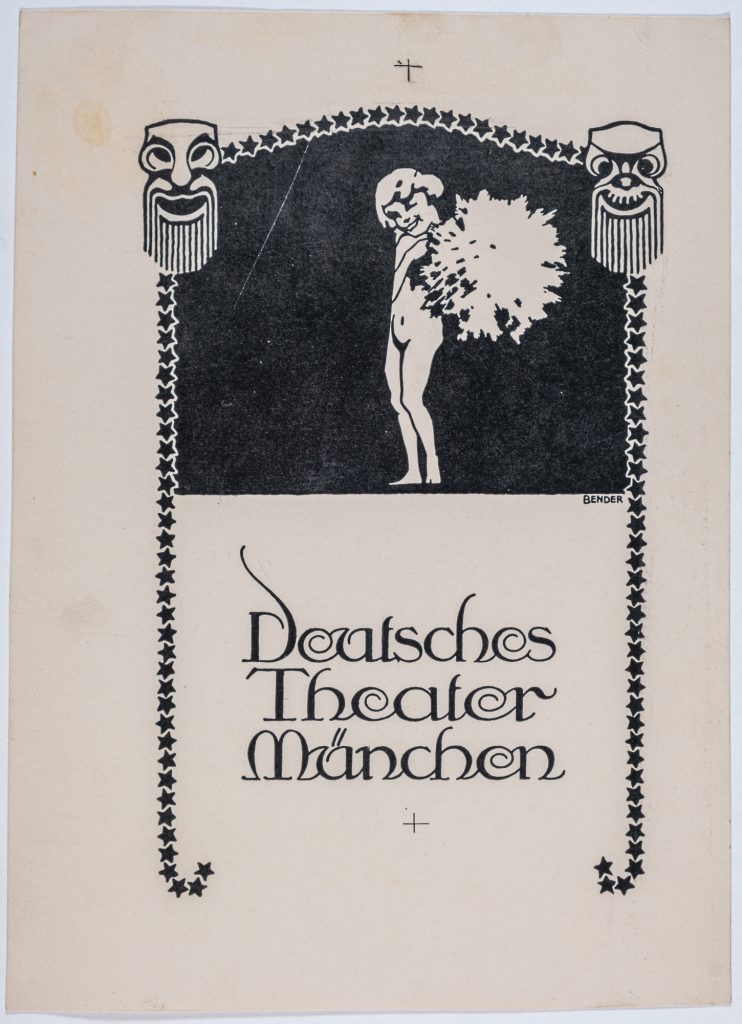

Von 1909 bis 1911 studierte Bender an der Münchner Akademie der Bildenden Künste. Dort lernte er Naturzeichnen und Radierung bei Peter Halm und hatte Malunterricht bei Ludwig Herterich. Außerdem begann er, sich mit Innenarchitektur und Plakatgestaltung zu beschäftigen.

Leben und Schaffen in München

Die ersten Jahre in München waren für Familie Bender geprägt vom Ersten Weltkrieg und dessen Folgen. Tochter Marylka erinnerte sich später daran, dass sich ihr Vater aufgrund seiner polnischen Staatsbürgerschaft einmal pro Woche bei der Polizei melden musste. Er und seine Familie galten in dieser Zeit als „feindliche Ausländer“. Dennoch gelang es Stanislaus Bender, ein selbständiges Reklameatelier zu eröffnen, und er begann, Werbegrafiken zu entwerfen, die Bekanntheit in ganz Deutschland erlangten.

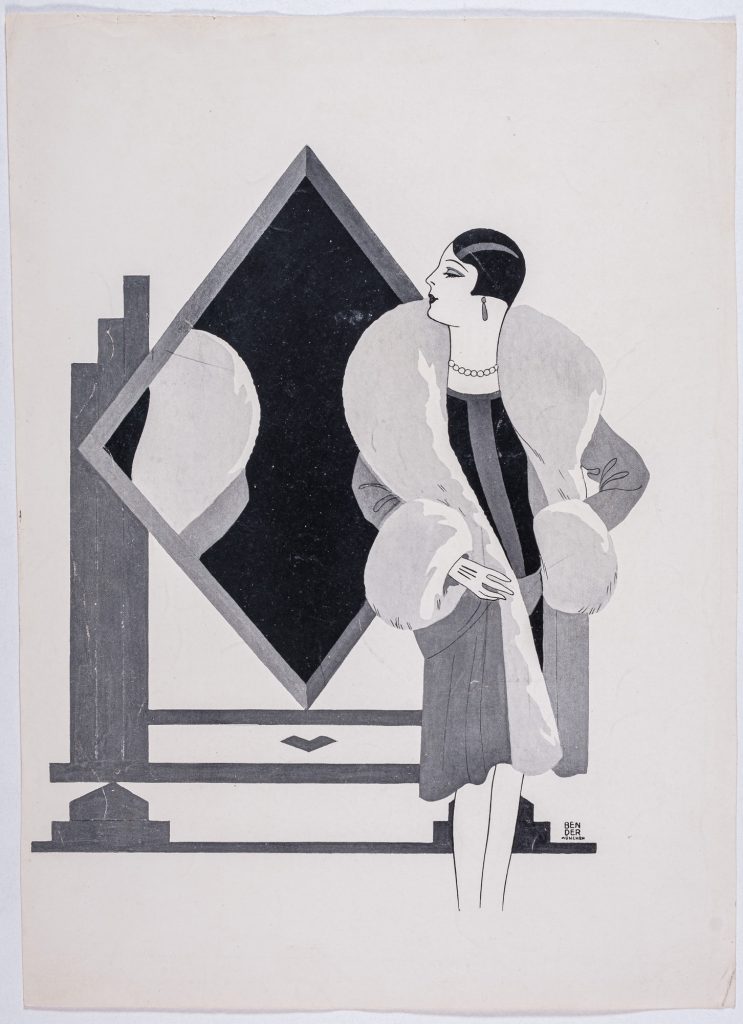

Die Betätigung als Grafiker hat es Bender ermöglicht, im Reklamewesen, auf dem Gebiete des Plakats, des Inserats und den damit verwandten Bezirken erfolgreich Fuß zu fassen. Die Schlagkraft seiner auf klare Wirkung ausgehenden Blätter ist immer beachtlich, die Erfindungsgabe zeigt bei der Verschiedenwertigkeit der Aufgaben die große Vielseitigkeit des Künstlers.

Theodor Harburger, in: Das jüdische Echo Jg. 19 (26.2.1932) H. 9.

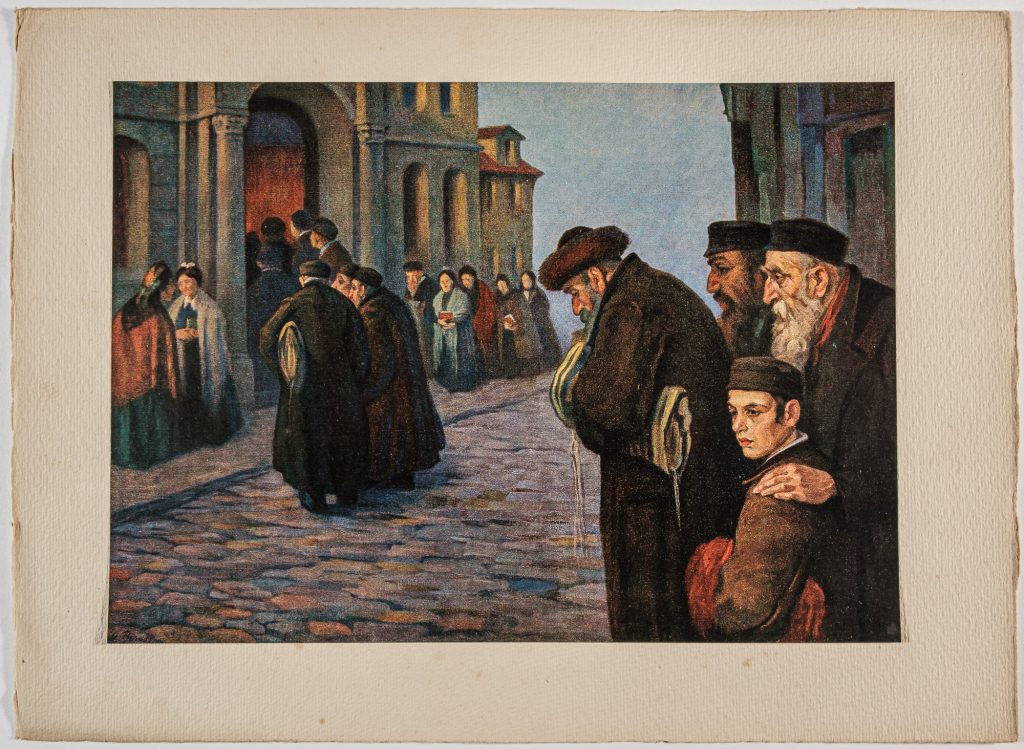

Neben seiner Arbeit als Werbegrafiker arbeitete Bender weiterhin als Künstler und Porträtmaler. Sein Stil war sehr vielfältig und zeigte Einflüsse verschiedener Kunstströmungen, wie des Impressionismus und der Neuen Sachlichkeit. Besonders bekannt wurde Bender jedoch für seine Genredarstellungen chassidischer Motive und Szenen aus dem polnischen „Schtetl“. Im Jahr 1919 veröffentlichte er im J. Kauffmann Verlag in Frankfurt am Main eine Sammelmappe mit 12 Drucken.

Schon zeitgenössische Rezensenten bemerkten, dass Benders Genrebilder immer ambivalent bleiben. Einerseits wirft Bender einen nostalgischen, verklärten Blick auf das „Schtetl“ als lebendige jüdische Gemeinschaft. Seine Drucke zeigen Kinder, die im Cheder lernen, das Feiern jüdischer Feiertage oder Männer, die ins Gebet vertieft sind. Andererseits kommen Armut und die Härten dieses Lebens zum Ausdruck.

Meine beiden Eltern haben das konzentrierte ostjüdische Milieu als unglücklich und als ein Relikt einer vergangenen, überlebten Zeit verstanden. Dennoch waren sie getränkt mit dessen schwüler Wärme.

Marylka Bender, 2000, unveröffentlichte Erinnerungen, JM 15/2004

Im Jahr 1919 starb Jadwiga Bender an der Spanischen Grippe. Nach ihrem Tod übernahm Bender die Erziehung von Tochter Marylka. Ab Mitte der 1920er-Jahre arbeitete Marylka Bender gemeinsam mit ihrem Vater in dessen Werbeatelier.

Mehr über Marylka Bender können Sie hier auf dem Blog nachlesen.

Neben seiner kreativen Tätigkeit arbeitete Bender auch als zugelassener Dolmetscher für Polnisch und Russisch. Nach dem Aufstieg des Nationalsozialismus wurde ihm jedoch 1934 die Zulassung als Dolmetscher entzogen. Auch wollten viele deutsche Firmen aufgrund seiner jüdischen Herkunft nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten. Die schwierige wirtschaftliche Lage sowie die zunehmende antisemitische Diskriminierung und Verfolgung zwangen Bender und seine Tochter dazu, aus Deutschland zu emigrieren.

Verfolgung und Flucht

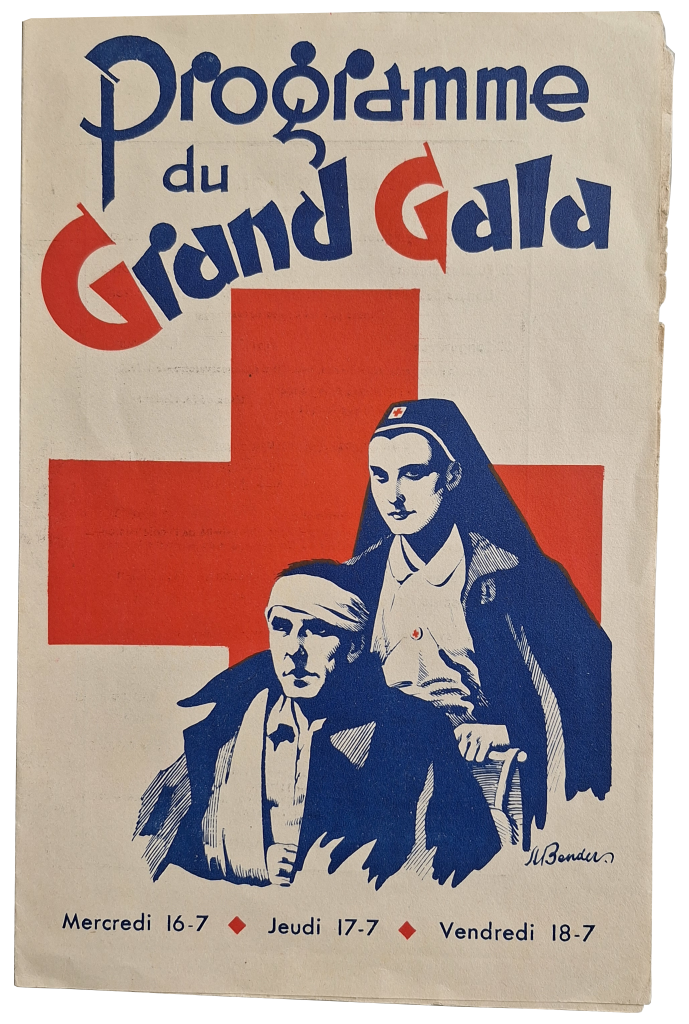

1937 konnten Stanislaus und Marylka Bender eine Niederlassungsgenehmigung in Frankreich erhalten. Im Oktober 1938 erreichten sie Paris, wo sie ein neues Reklameatelier eröffneten. Doch 1940, nach dem Einmarsch der deutschen Truppen in Paris, waren sie gezwungen, erneut zu fliehen – diesmal nach Lourdes in Vichy-Frankreich. In Lourdes war Bender weiterhin künstlerisch aktiv. Aus dieser Zeit erhalten ist eine Illustration für ein Programmheft für das Comité des réfugiés du Nord in Lourdes. Außerdem zeichnete Bender wohl Porträts von Bewohner*innen und von christlichen Würdenträgern.

Im Juli 1942 führte die französische Polizei eine landesweite Massenverhaftungen gegen ausländische Jüdinnen und Juden durch. Im Rahmen dieser Massenverhaftungen wurde Marylka ebenfalls verhaftet und sollte deportiert werden. Bender gelang es, den Bischof zu kontaktieren, der intervenierte und ihre Deportation in letzter Minute verhindern konnte. Danach tauchten Vater und Tochter unter. Es gelang ihnen, sich falsche Ausweispapiere zu verschaffen. Bis Kriegsende hielten sie sich in einem verlassenen Bauernhaus in dem südfranzösischen Dorf Cuq versteckt.

1945 kehrten Stanislaus und Marylka Bender noch einmal nach Lourdes zurück. Um dem Bischof von Lourdes und den Menschen vor Ort für ihre Hilfe während des Krieges zu danken, malte Bender ein Altarbild der heiligen Bernadette für die Église du Sacré-Coeur du Lourdes. Im Hintergrund des Gemäldes stellte er Personen aus Lourdes dar, die geholfen hatten, ihn und seine Tochter zu retten. 2013 wurde das Fresco von einer lokalen Initiative restauriert und an die Geschichte von Stanislaus und Marylka Bender erinnert.

Nach Kriegsende erfuhr Bender, dass fast seine gesamte Familie in der Schoa ermordet worden war. Sein psychischer und physischer Gesundheitszustand hatte sich durch die Verfolgung und die Zeit im Versteck stark verschlechtert. In den 1950er-Jahren zog Bender in den Pariser Vorort Nevilly-sur-Seine und eröffnete dort erneut ein Reklameatelier. Doch es fiel ihm schwer, noch einmal in Paris Fuß zu fassen.

In den 1970er-Jahren kehrte er endgültig nach München zurück und lebte in einem Altersheim in Pullach. Stanislaus Bender starb 1975 im Alter von 93 Jahren. Anfang der 2000er-Jahre schenkte Marylka Bender einige seiner Arbeiten an das Jüdische Museum München. Doch viele seiner Werke gelten als verschollen.

Mehr über Stanislaus Bender erfahren Sie in der Story „Doppelporträt: Stanislaus und Marylka Bender“. Die Porträts von Marylka und Stanislaus Bender sind noch bis zum 2. März 2025 in der Ausstellung „Bildgeschichten. Münchner Jüdinnen und Juden im Porträt“ zu sehen.