Anders als ein Stadtmuseum, in dem die Geschichte einer Stadt und ihrer Bewohner_innen ausgestellt wird, erzählt ein Jüdisches Museum in seinen Ausstellungen oftmals über die jüdische Geschichte und Kultur einer Stadt – ohne dass die Protagonist_innen vor Ort sind. Sie wurden deportiert und ermordet oder gelangten in die Emigration und kamen nicht mehr an ihren Heimatort zurück. Sie können also nicht mit ihren Kindern und Enkeln vorbeikommen und ihnen ihre Geschichte im Jüdischen Museum zeigen. Extreme „physical distance“ also, zwischen auf der einen Seite den Protagonist_innen und ihren Nachkommen und auf der anderen Seite den Erinnernden und dem Erinnerungsort.

Auch für die, die nach der Schoa nach München gekommenen sind, ist die Museumssituation eine besondere. Zwar befinden sich die ehemaligen Displaced Persons und ihre Nachkommen genau wie die Zugewanderten aus der ehemaligen Sowjetunion heute in München, aber der Ort ihrer Geschichte liegt vielleicht in Warschau oder Kiew und so können sie nicht einfach die Spuren und Erinnerungen ihres früheren Lebens physisch nachempfinden.

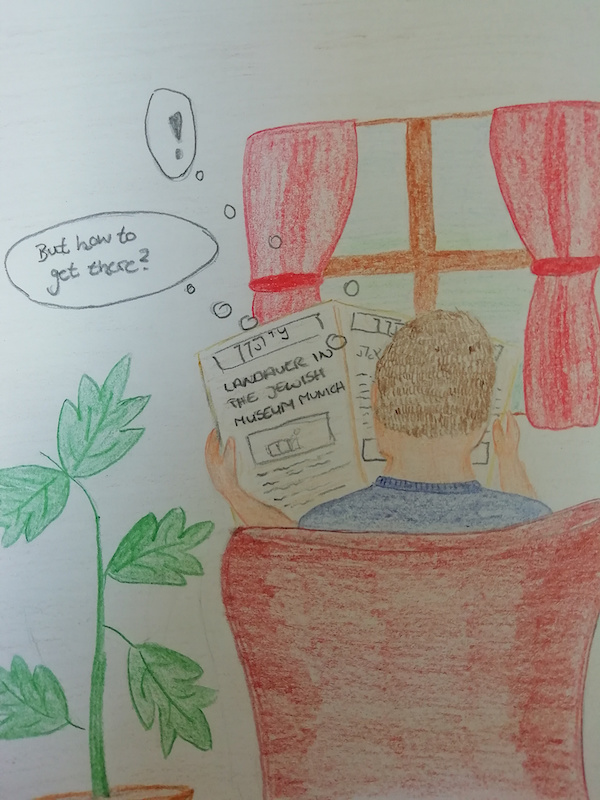

Für die Ausstellungskurator_innen stellt sich in den Jüdischen Museen schon immer die Frage, wie ehemalige Emigrierte und ihre Nachkommen an den Ausstellungen und Veranstaltungen teilhaben können, die sie mit ihren Lebensgeschichten und Leihgaben ermöglichen. Wie können sie – außer bei einem kurzen Besuch im Museum – mitgestalten und partizipieren? Wie können Ausstellungen, Veranstaltungen und Gespräche diese Distanzen überbrücken?

Momentan werden viele Museen auf eine völlig neue Weise erfinderisch. Sie experimentieren und probieren verschiedenste Formate aus, um ihre Besucher_innen zu erreichen. Von Veranstaltungen via Skype mit eingeblendeter Übersetzung? Aufgezeichnete Videoclips auf Anfrage? Das analoge Programm spiegelt sich im digitalen? Vielleicht werden nun neue Wege gefunden, um die räumliche Distanz zwischen Emigrierten und ihren Nachkommen und Jüdischen Museen in Deutschland zu verändern. Denkbar wäre vieles: virtuelle Rundgänge durch die Ausstellungen für ehemalige Münchner_innen und ihre Nachkommen als Angebot der Kulturvermittler_innen, Telefonate oder Videogespräche über die beigetragenen Exponate und die ganz persönliche Geschichte hinter dem Objekt, die aufgezeichnet werden und dann auf den social media-Kanälen des Museums abrufbar sind, Live-Gespräche zu Eröffnungen, die ins Foyer übertragen werden. Corona hat das Miteinander-Kommunizieren via Bildschirm ein stückweit mehr in unseren Alltag integriert. Diese neue Form der Überwindung von „physical distance“ sollten wir bewahren und für unsere Arbeit nutzen. Beste Wünsche nach New York, Toronto und Tel Aviv. We stay in contact.

One thought on “6484 Kilometer „physical distance“ – Oder: welche der während der Corona-Krise entwickelten neuen Alltagserfahrungen können für unsere kuratorische Arbeit übernommen werden?”

Comments are closed.