Schon vor der Eröffnung des Jüdischen Museums München im März 2007 gehörte Marylka Bender zu dessen ersten Unterstützer*innen. Sie hatte es sich zur Aufgabe gemacht, die vergessene Lebensgeschichte ihres Vaters Stanislaus Bender wieder in Erinnerung zu rufen. Der Nachlass, den sie dem Museum übergab, umfasste mehrere seiner Gemälde, Skizzen und zahlreiche Werbegrafiken. Ein Gemälde Stanislaus Benders mit dem Titel „Ghettomädchen“ ist seitdem in der Dauerausstellung zu sehen. Marylka Bender widmete sie sich bis ins hohe Alter der französischen Literatur und dem Zen-Buddhismus; und veröffentlichte ein Buch aus der Sicht eines launischen Katers. Über sich selbst sprach sie nicht gerne. Harald Grill und Siegfried Maier gelang es, die 103-Jährige zu einem Interview zu bewegen und daraus ein Buch zu machen. Im November 2012 stellte Bender gemeinsam mit den Autoren ihre Biografie „Ich war schrecklich brav, viel zu brav“ im Jüdischen Museum München vor. (Zum Blogbeitrag) Bis zu ihrem Tod 2014 blieb Marylka Bender dem Museum eng verbunden.

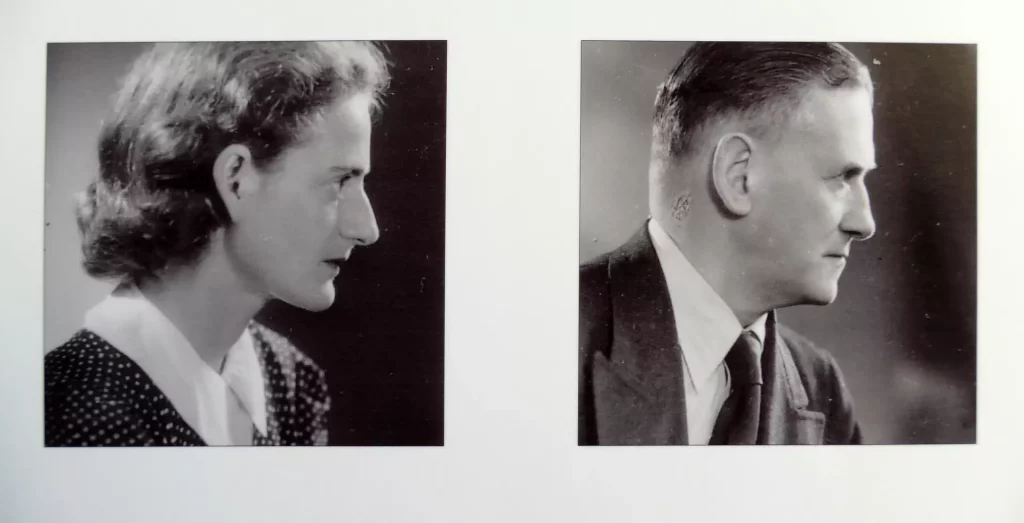

Die Ausstellung „Bildgeschichten. Münchner Jüdinnen und Juden im Porträt“ und eine weitere Schenkung aus dem Nachlass der Familie Bender gaben Anlass, die Biografien von Stanislaus und Marylka Bender neu in den Blick zu nehmen und auch in digitaler Form zu präsentieren. Entstanden ist die Story „Doppelporträt: Stanislaus und Marylka Bender“, die zum ersten Mal beide Biografien nebeneinander präsentiert. Das neue Format zeigt bisher unpubliziertes Bildmaterial und ermöglicht es, zwischen den beiden Lebensgeschichten hin und her zu lesen.

Anlässlich ihres Geburtstags stellen wir heute Marylka Bender vor, die als junge Frau „viel zu brav“ war und sich spät in ihrem Leben ihren Traum, Kunst zu schaffen, erfüllte. Einen Beitrag über Stanislaus Bender könnt ihr hier auf dem Blog lesen.

Frühe Lebensjahre

Marylka Bender wurde am 15. Februar 1909 in einem Krankenhaus in Kattowitz geboren und verbrachte ihre ersten Lebensjahre in Sosnowice, Polen. Von dort stammte ihre Mutter Jadwiga, geb. Freistadt. Jadwiga war wie ihr Mann aus einer deutschsprachigen jüdisch-polnischen Familie. Sie interessierte sich für zeitgenössische Literatur und studierte 1906/07 Philosophie an der Universität Bern. Dort nannte sie sich, wie auch später in München, Hedwig. Stanislaus – oder Stanislaw – Bender stammte aus Łódź, wo er eine Ausbildung als Lithograf absolvierte. Es zog ihn für ein Kunststudium erst nach Paris und später nach München.

Marylka und ihre Mutter folgten ihm 1914 nach München, wo die kleine Familie eine Wohnung mit Atelier in der Isabellastraße in Schwabing bezog. Die fünfjährige Marylka sprach nur einige Worte Deutsch, doch sie lernte schnell und konnte bald eingeschult werden. Da Stanislaus Bender polnischer Staatsbürger war, nahm er nicht am Ersten Weltkrieg teil. Doch auch in München waren die Auswirkungen des Kriegs zu spüren. Die Versorgung mit Lebensmitteln wurde schwieriger und die Stimmung zunehmend nationalistisch. Marylka Bender erinnerte sich viele Jahre später, dass ihre Eltern sie anhielten, auf der Straße nicht Polnisch zu sprechen. Ihre Lehrerin weigerte sich, ihren polnischen Vornamen auszusprechen und verpasste ihr kurzerhand den Namen „Maria“.

Ende 1918 erkrankten Marylka, ihre Eltern und die Haushälterin der Familie an der Spanischen Grippe. Am schlimmsten traf es Marylkas Mutter, die zu diesem Zeitpunkt im fünften Monat schwanger war. Sie starb am 2. Januar 1919. Nach Jadwigas Tod übernahm Stanislaus Bender die Erziehung seiner Tochter. Haushälterin Marie „Morle“ Lenz wurde eine wichtige Bezugsperson und lebenslange Vertraute Marylkas.

Ausbildung

Marylka besuchte sechs Jahre das Gymnasium in der Luisenstraße. Danach nahm ihr Vater sie von der Schule. In einer Zeit, in der sich für Frauen immer mehr Berufswege eröffneten, hätte Marylka gerne Abitur gemacht. Stattdessen sollte sie im Werbeatelier ihres Vaters mitarbeiten. Der setzte sich durch und bildete seine Tochter in den verschiedenen Bereichen der Gebrauchsgrafik aus. Daneben besuchte sie Ende der 1920er-Jahre die Zeichenschule Moritz Heymann in der Türkenstraße und Klassen für figürliches Zeichnen und Aktzeichnen an der Mal- und Zeichenschule „Die Form“ von Hein König.

Dass ich male, das war für meinen Vater selbstverständlich. Es gibt nichts Besseres und Schöneres als Malen, das war seine Ansicht… Nun, ich war dazu begabt, das stimmt schon, aber ich wurde da halt eingefädelt, in diese Reklameabteilung.

Marylka Bender, 2012

1932 reiste Marylka mit einer Freundin nach Paris. Sie träumte davon, die Enge Münchens hinter sich zu lassen und ein Studium an der Academie des Beaux Arts zu beginnen. Doch nach einem gemeinsamen Sommerurlaub mit dem Vater in der Bretagne kehrte sie nach München zurück.

Verfolgung und Flucht

Zurück in München nahm Marylka Bender das zunehmend antisemitische Klima deutlich wahr. Bereits 1923 sollten 70 „ostjüdische“ Familien auf Veranlassung des Bayerischen Ministerpräsidenten (BVP) aus München ausgewiesen werden. (Mehr dazu) Marylka und ihr Vater konnten die Ausweisung zwar umgehen, es gelang Stanislaus Bender nach eigenen Angaben jedoch nicht mehr, deutsche Pässe für sich und seine Tochter zu bekommen. Anfang der 1930er-Jahre waren Münchner*innen jüdischer Herkunft immer wieder öffentlichen Diffamierungen ausgesetzt. Prominentes Beispiel ist der Kunsthistoriker August Liebmann Mayer, der 1931 nach einer Hetzkampagne im „Stürmer“ als Kurator an den Pinakotheken zurücktrat.

Stanislaus und Marylka Bender erhielten immer weniger Aufträge in ihrem Werbeatelier. Ab September 1933 wurden Kunstschaffende jüdischer Herkunft dann systematisch aus dem deutschen Kunstbetrieb ausgeschlossen. Eine Zukunft in Deutschland wurde für Marylka und ihren Vater undenkbar und sie emigrierten 1938 zusammen nach Paris, wo sie vor dem Einmarsch der Deutschen noch für kurze Zeit ein Werbeatelier betrieben.

Im Sommer 1940 folgte die Flucht in den unbesetzten Süden Frankreichs. Der Zufall brachte die beiden nach Lourdes, wo Marylka für einen Moment aufatmen und sich wieder der Kunst widmen konnte. Zeichnungen aus ihrer Zeit in Südfrankreich zeigen ländliche Szenen: Hühner, Kühe und spielende Kinder. Doch die Atempause währte nur kurz: Nachdem Marylka im Juli 1942 nur knapp den landesweiten Deportationen entgeht, tauchen sie und ihr Vater unter und gelangten schließlich unter falschen Namen in ein abgelegenes Dorf nördlich der Pyrenäen.

Eine umfassende Recherche konnte mehr zum Überleben von Stanislaus und Marylka Bender in Südfrankreich und das Schicksal der Familie Bender in Polen ans Licht bringen. Vater und Tochter überlebten als einzige ihrer Familie die Schoa in Europa. Stanislaus Benders Geschwister, Schwäger*innen, Nichten und Neffen wurden von Łódź aus in deutsche Vernichtungslager deportiert oder starben im Getto Łódź. Für Marylka Bender und ihren gesundheitlich stark angeschlagenen Vater, stellte sich nach Kriegsende die Frage, wie ein Weiterleben nach dem Erlebten möglich wäre, und vor allem: wo?

Rückkehr nach München

Die Nachkriegsjahre verbrachte Marylka Bender zwischen Paris und München. Sie gründete einen Verlag für Glückwunschkarten in Paris und heiratete den Münchner Ingenieur und Philosophen Christian Kellerer. In den 1980er-Jahren zogen die beiden zurück nach München.

Also das Gefühl, dass man irgendwo beheimatet ist, das ist mir völlig fremd.

Marylka Bender, 2012

Das Gefühl der Heimatlosigkeit begleitete Bender bis an ihr Lebensende. Im Alter scheint sie mit dem Gedanken, nicht an einem Ort und in nur einer Sprache zuhause zu sein, angefreundet zu haben. Neben Deutsch und Französisch sprach sie noch gelegentlich Polnisch. Die französische Staatsbürgerschaft, die sie kurz nach Kriegsende erworben hatte, behielt sie auch nach vielen Jahren in Deutschland aus Verbundenheit mit den Menschen, die ihr und ihrem Vater geholfen hatten. Doch zur Französin machte sie der französische Pass dem eigenen Verständnis nach nicht.

Auch Stanislaus Bender mit seinem vielseitigen künstlerischen Schaffen entzog sich zeitlebens jeder eindeutigen Zuschreibung. Die Story „Doppelporträt: Stanislaus und Marylka Bender“ gibt Einblicke in zwei eng verflochtene Lebensgeschichten und eröffnet zwei Perspektiven auf ein Jahrhundert erlebte Geschichte.

Die Porträts von Marylka und Stanislaus Bender sind noch bis zum 2. März 2025 in der Ausstellung „Bildgeschichten. Münchner Jüdinnen und Juden im Porträt“ zu sehen. Zur Story „Doppelporträt: Stanislaus und Marylka Bender“.

Zitate aus: Grill, Harald; Maier, Siegfried: „Ich war schrecklich brav, viel zu brav“ Marylka Bender-Kellerer, ein Leben – ein Jahrhundert, München 2012.