Die aktuelle Ausstellung „Bildgeschichten. Münchner Jüdinnen und Juden im Porträt“ erzählt von bekannten und vergessenen jüdischen Biografien in München. Auf dem Plakat zur Ausstellung ist Margarethe Born zu sehen, die Ende des 19. Jahrhunderts als junge Malerin aus Berlin nach München kam. Wer war sie?

Autor_in: Lara Theobalt

Aus der Isar geborgen: Trümmer der Münchner Hauptsynagoge wiederentdeckt

Bei Bauarbeiten am Großhesseloher Isarwehr wurden Teile der zerstörten Münchner Hauptsynagoge gefunden. Die geborgenen Trümmer zeugen von der Vernichtung des jüdischen Lebens in München und dem steinigen Weg der Aufarbeitung. Ein Überblick.

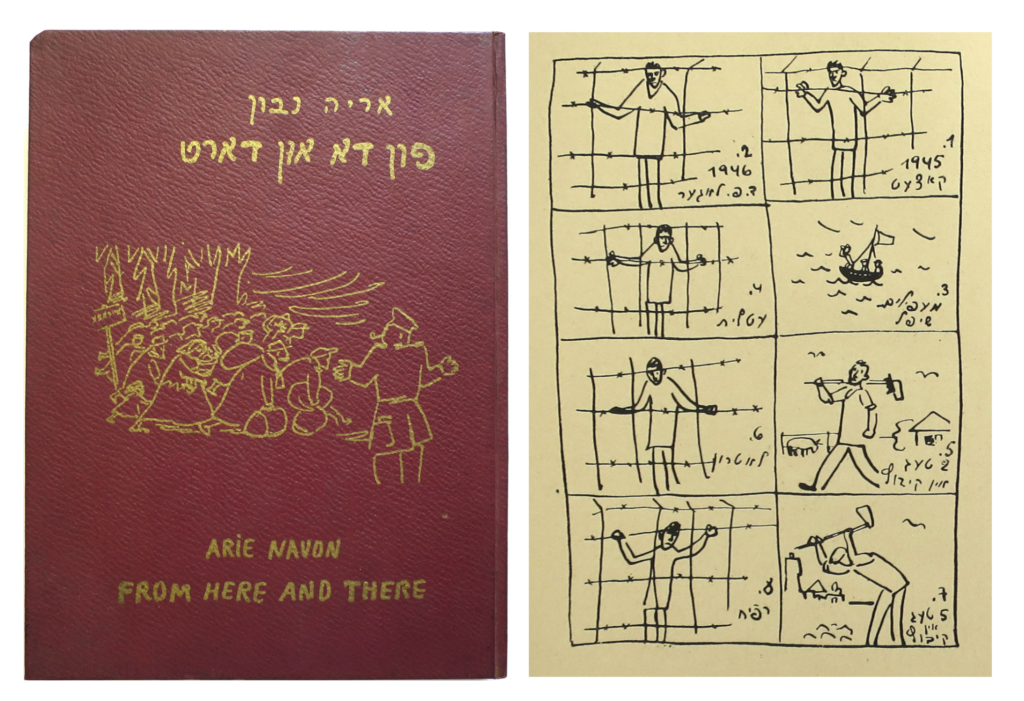

Von hier und dort: Arie Navons Karikaturen

1949 erscheint in München ein Buch mit Karikaturen des israelischen Künstlers Arie Navon in jiddischer Übersetzung. Seine Zeichnungen kommentieren nicht nur die politischen Ereignisse rund um die Staatsgründung, sondern geben auch einen Eindruck von der Lebenswelt jüdischer Überlebender aus Europa.

Ein Seder-Teller für den „Rest der Geretteten“

In Museen sehen wir oft besonders alte, seltene oder kunstvoll gestaltete Objekte. Dieser Seder-Teller gehört nicht dazu. Was ist seine Geschichte?

Beliebte Hashtags:

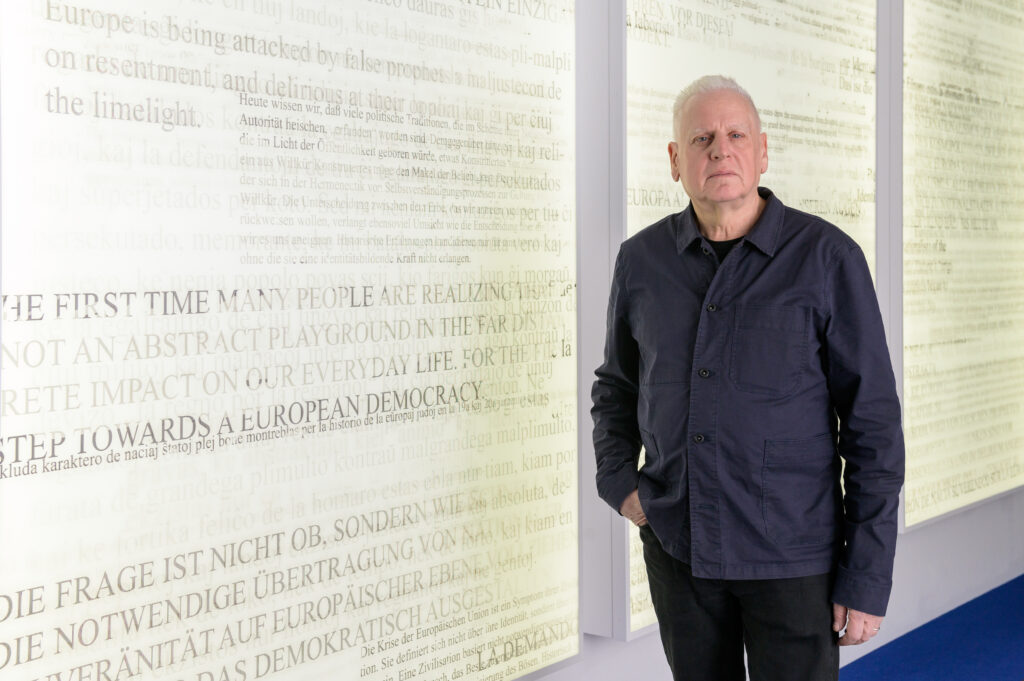

Arnold Dreyblatt und die letzten Europäer

Für die Ausstellung „Die letzten Europäer. Jüdische Perspektiven auf die Krisen einer Idee“ im Jüdischen Museum München hat Arnold Dreyblatt eine neue textbasierte Installation geschaffen. Wir haben mit ihm über seine künstlerische Praxis, die letzten Europäer_innen und die Kunstsprache Esperanto gesprochen.

Gedenken als Kontaktsport: 3 Fragen an Nina Prader

Im Rahmen des Gedenkjahres „Zwölf Monate – Zwölf Namen“ hat die Künstlerin Nina Prader die Graphic Novel „Die Ringenden“ (En.: “The Wrestlers”) geschaffen. Darin beschäftigt sie sich mit dem Leben des Ringers Moshe (Muni) Weinberg, dem Olympia-Attentat und verschiedenen Formen des Gedenkens.

Tagung: Das Osteuropäische München in der Nachkriegszeit und im Kalten Krieg

Vom 5. bis 7. Oktober luden der Lehrstuhl für Geschichte Ost- und Südosteuropas der LMU München, das Münchner Stadtmuseum und das Jüdische Museum München zu der Tagung „Das Osteuropäische München in der Nachkriegszeit und im Kalten Krieg“. Im Zentrum standen aktuelle Forschungsprojekte, die die Migration aus Osteuropa als integralen Teil der Münchner Stadtgeschichte untersuchen.

Denkmäler in der Diskussion – Michaela Melián verhüllt den Neptunbrunnen

Im Alten Botanischen Garten ist aktuell die Installation „Maria Luiko, Trauernde, 1938“ von Michaela Melián zu sehen. Die Intervention im Rahmen der Reihe „past statements“ würdigt die Münchner Künstlerin Maria Luiko, deren grafischer Nachlass sich in der Sammlung des Jüdischen Museums München befindet.

#Fundsachen: Geschichten aus der Sammlung

Ausflugtipps: 5 Orte zur jüdischen Geschichte in Bayern

In allen Teilen Bayerns gibt es spannende Aspekte jüdischer Geschichte zu entdecken. Wir stellen fünf Orte vor, die Einblicke geben in jüdische Lebenswelten auf dem Land und in der Stadt vom 18. Jahrhundert bis in die Nachkriegszeit.

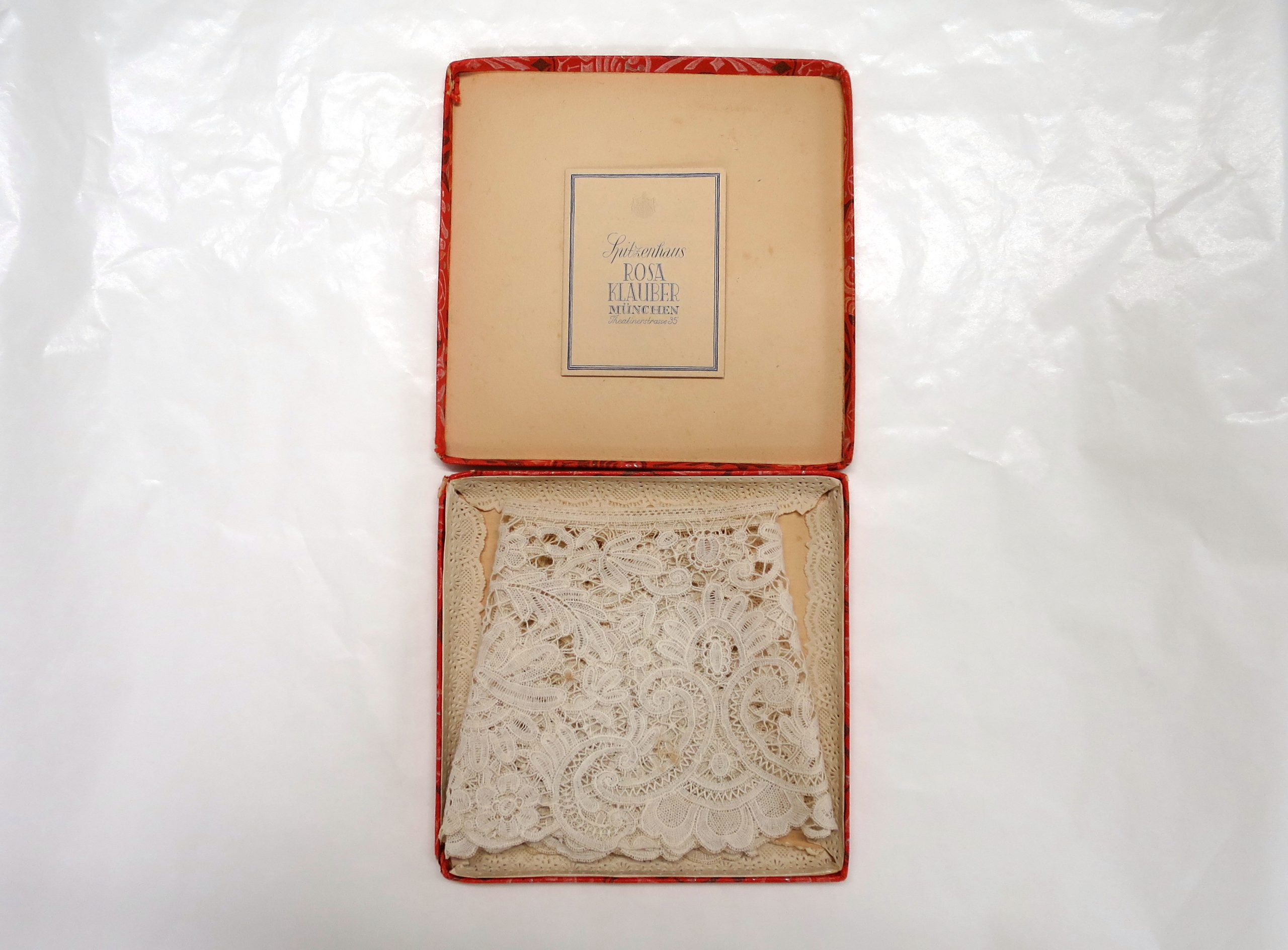

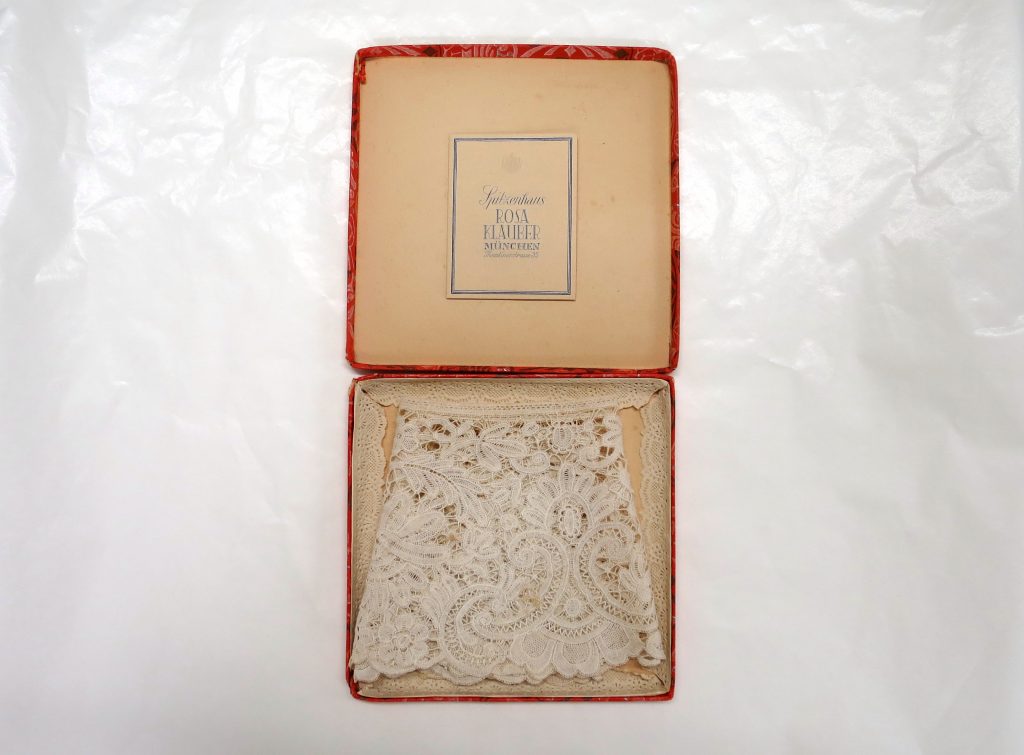

Ein Spitzenkragen für das Jüdische Museum

2021 zeigten wir in unserem Studienraum die Ausstellung „Spitzenhaus Rosa Klauber“. Nun hat ein besonderes Objekt aus dem Spitzenhaus den Weg in unsere Sammlung gefunden.

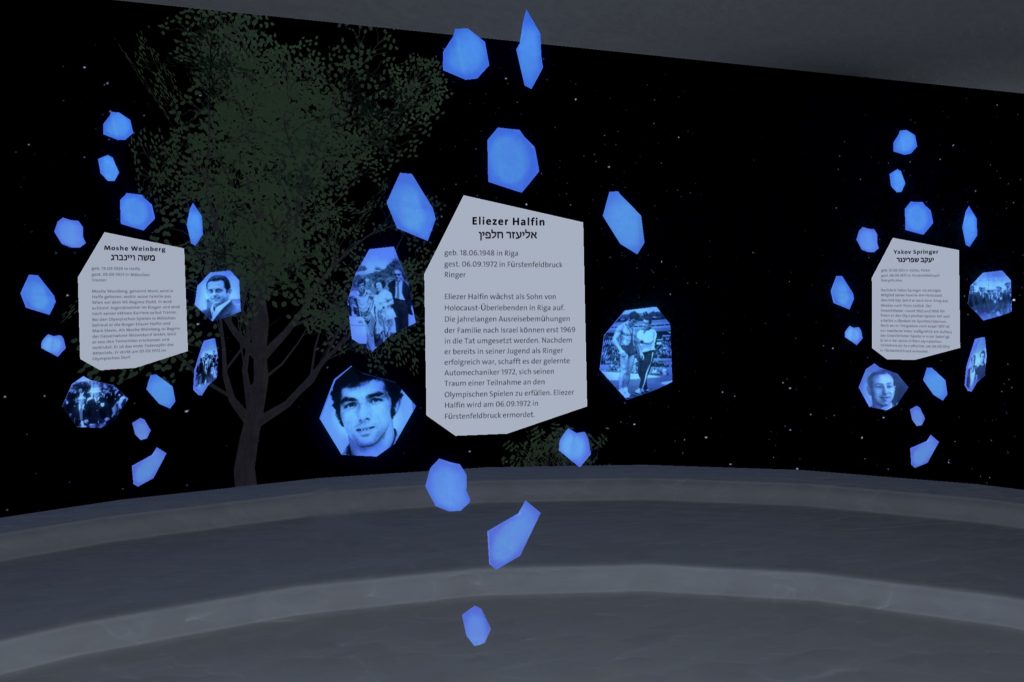

München 72: Gedenken und Virtual Reality

50 Jahre nach den Olympischen Spielen in München erinnert der BR mit einer VR-Anwendung an das Olympia-Attentat am 5.-6. September 1972. Wir durften die Social VR Experience „München 72“ testen und haben mit Projektleiterin Eva Deinert gesprochen.

„Als ich angefangen habe, gab es nur Nicht-Juden“

Menschen mit einem jüdischen Vater und einer nicht-jüdischen Mutter sind laut der Halacha keine Jüdinnen und Juden. Und dennoch sind sie Teil jüdischer Familien, sie gestalten jüdische Kultur und erleben Antisemitismus. Soziologin Dr. Ruth Zeifert hat für diese Gruppe den Begriff „Vaterjuden“ mit geprägt und setzt sich für deren Sichtbarkeit und Anerkennung ein. Wir haben mit ihr über ihr Buch „Väter unser… Vaterjüdische Geschichten“ gesprochen.

Dürfen wir vorstellen: Unser neuer Blog!

Seit 2010 bloggt das Jüdische Museum München über aktuelle Ausstellungen, Veranstaltungen und Neuigkeiten aus der Museumswelt. Jetzt geht unser neuer Blog online.

Jiddisch heute: Junge Jiddisch-Sprecher*innen im Interview

Auf unseren Social-Media-Kanälen haben wir in den vergangenen Wochen junge Jiddisch-Sprecher*innen aus den USA, Israel, der Ukraine und Deutschland vorgestellt und gefragt: Wie geht jiddische Kultur 2021? Die Antworten waren so vielfältig wie das Jiddische selbst.

Das Jüdische Museum München auf Instagram - @juedischesmuseum

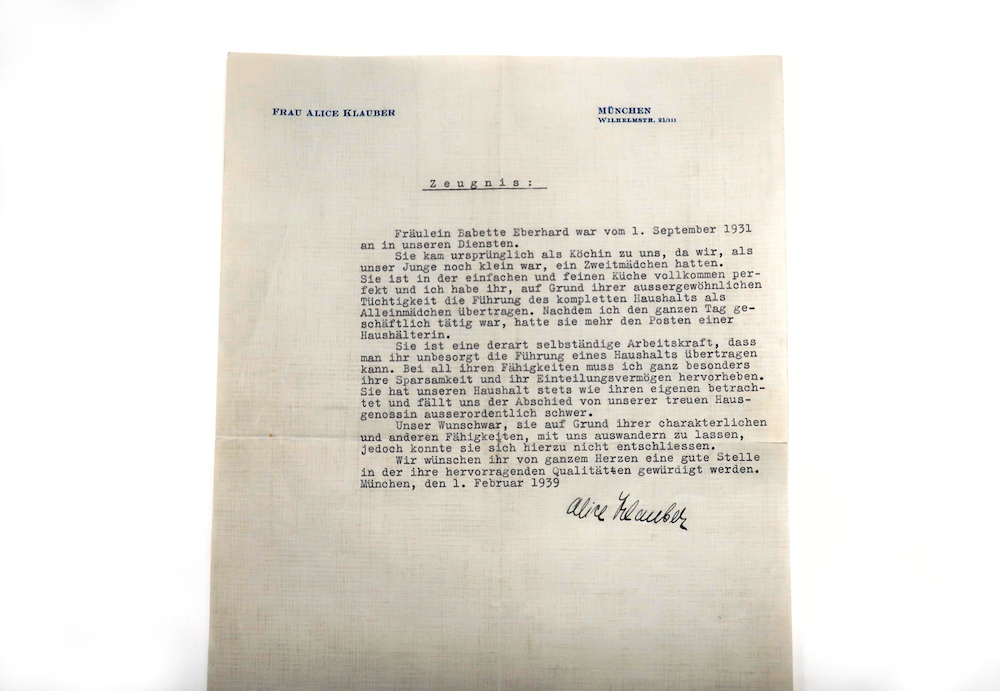

Ein Zeugnis der Verbundenheit

Die Haushälterin Babette Eberhard blieb bis zur Emigration der Familie Klauber 1939 in deren Haushalt. Eine Entscheidung, die nicht viele Hausangestellte trafen, wenn ihre Arbeitgeber aufgrund ihrer jüdischer Herkunft verfolgt wurden. Ein Arbeitszeugnis und persönliche Erinnerungen auf beiden Seiten des Atlantiks dokumentieren ein besonderes Verhältnis.

New Yorker Spitze in einem vergessenen Münchner Schaufenster

In unserer aktuellen Studienraumausstellung wird die Museumsvitrine zum Schaufenster. Darin zu sehen ist die Geschichte eines heute fast vergessenen Münchner Unternehmens neben aktueller Spitze aus New York.

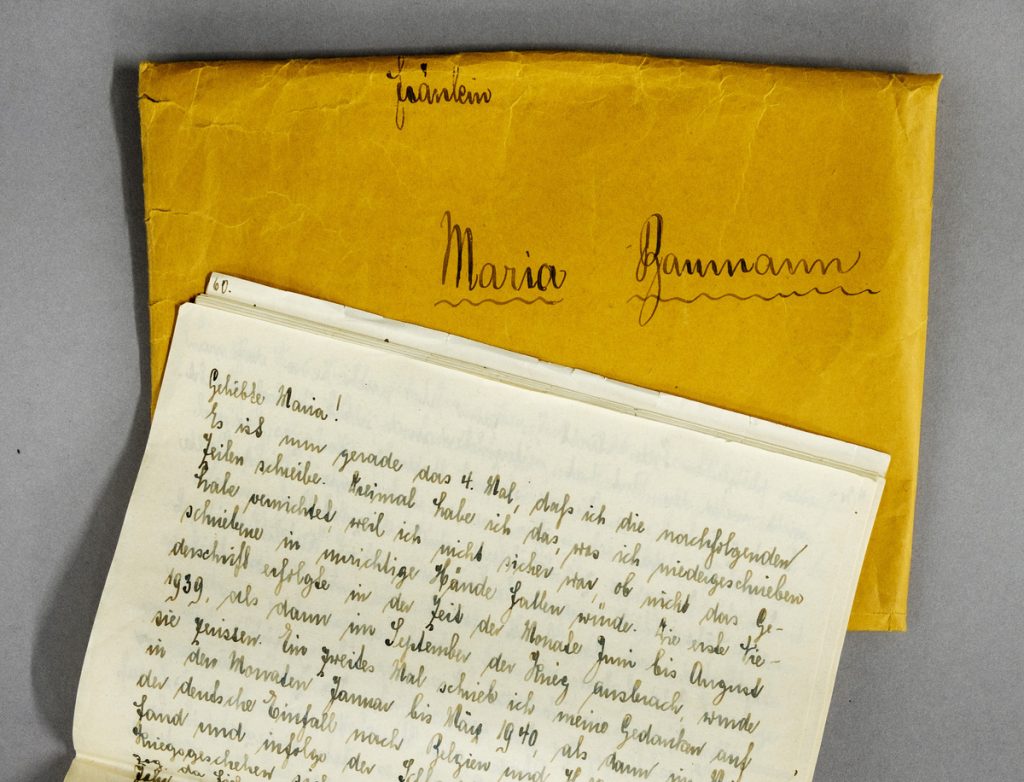

Einblicke in das Editionsprojekt der Briefe Kurt Landauers

Der Briefnachlass des langjährigen FC Bayern Präsidenten Kurt Landauer ist ein einzigartiges Zeitdokument. Mit seiner Veröffentlichung endet ein mehrjähriges Forschungsprojekt, das neue Perspektiven auf den Menschen hinter der Legende und auf die Münchner Stadtgeschichte eröffnet hat. Im Video geben die beiden Herausgeberinnen Jutta Fleckenstein und Dr. Rachel Salamander einen Einblick.