Toznt yor zenen farbay un es lebt nokh alts dos gedenkenish fun dem ‚amol iz gewen‘.

Tausend Jahre sind vergangen und das Gedächtnis dessen, was einst war, lebt immer noch.

So beschreibt Mordechai W. Bernstein (1905 –1965) seine Erinnerungen an die zerstörten jüdischen Gemeinden im Deutschland der unmittelbaren Nachkriegszeit. Er war zwischen 1948 und 1951 als Berater der der JRSO (Jewish Restitution Successor Organization) und als Korrespondent des YIVO (Yidisher Visnshaftlekher Institut) in ganz Deutschland unterwegs. Er sammelte Informationen und Materialien, die er u.a. in den 1960er-Jahren in drei jiddischen Publikationen verarbeitete. Zu dieser Zeit war der in Weißrussland geborene Bernstein längst nach Argentinien ausgewandert.

Von dort durchwanderte er virtuell seine Erinnerungen, bewegte sich von Ort zu Ort und machte seine wissenschaftliche Reise gleichzeitig literarisch zu einer Zeitreise. Dabei blickte er nicht nur traumatisiert und mitfühlend auf das Werk der Zerstörung, sondern war bemüht, historische Einblicke weit in die Vergangenheit jener jüdischen Orte zu geben, die er besucht hatte.

Und so begeben wir uns heute gemeinsam mit Mordechai W. Bernstein auf eine Reise, die vor über tausend Jahren im Rheingebiet ihren Anfang genommen hat.

Gzires und shkhites, milkhomes un rewolutsies, arkhitektonishe iberboyungen un urbanistishe enderungen hobn in dozikn rhayn-gebit nisht gekent farvishn dem tsoyber fun dem yortoyznt.

Edikte und Massaker, Kriege und Revolutionen, architektonische Rekonstruktionen und urbane Veränderungen konnten im Rheingebiet den Zauber dieses Jahrtausend nicht verwischen.

Worauf spielt Bernstein hier an? Welches Jahrtausend meint er und wieso ausgerechnet im Rheingebiet? Die Rede ist von der sogenannten Wiege des Aschkenas – in der mittelalterlichen Literatur ein Begriff für Deutschland – und des aschkenasischen Judentums. Nachdem im 15. und 16. Jahrhundert die Lebensbedingungen für Jüdinnen und Juden immer schlechter wurden und sie nach Italien und Osteuropa auswanderten, veränderte sich die Bedeutung des Begriffes „aschkenasisch“ und umfasste ab diesem Zeitpunkt West-, Mittel- und Osteuropa.

Doch zurück ins rheinländische Mittelalter: Ab dem Beginn des 11. Jahrhunderts bildeten die florierende jüdischen Gemeinden in Speyer, Worms und Mainz ein gemeinsames Netz, das Architektur, Kultur, Religion und Rechtsprechung bis in die Gegenwart prägte. Bis heute werden diese drei Städte als SchUM-Städte bezeichnet, nach einem hebräischen Akronym für Shpira (Speyer), Warmaisia (Worms) und Magenza (Mainz). Dort befand sich das Zentrum jüdischer Gelehrsamkeit. Daneben waren – und sind es heute noch – steinerne Monumente wie Synagogen, Friedhöfe und Ritualbäder, die eine bedeutende religiös-kulturelle Überlieferung prägten.

Mordechai W. Bernstein nahm u.a. die Mikwaot genauer in Augenschein und untersuchte die Ritualbäder in Speyer, Worms und besonders Friedberg; wohl auch deshalb, weil in Mainz keine Mikwe mehr erhalten ist.

Dieses Mal will ich nichts von den Überresten zerstörter Synagogen oder von verwahrlosten Friedhöfen erzählen. Jetzt werde ich hinabsteigen unter die Erde, zu den Mikwaot. Hinabsteigen deshalb, weil sie vor tausend Jahren tief, sehr tief hinein in den Untergrund erbaut wurden. Dort überstanden sie alle Stürme und Wirbelwinde, die Auswirkungen auf die Oberfläche hatten. Es ist lohnend, einen solchen unterirdischen Spaziergang zu unternehmen.

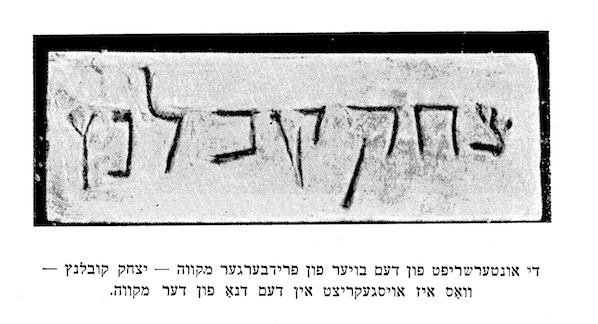

Die Mikwe im hessischen Friedberg ist im Vergleich zu Speyer (1104) und Worms (1185) jung: Sie wurde vermutlich im Jahr 1260 erbaut, gestiftet von Isaak Koblenz, wenn man zwei Inschriften am Grunde des Ritualbades glaubt, die bei Renovierungsarbeiten in den Jahren 1902/1903 entdeckt worden sind. Und das auch nur zufällig, da die Mikwe normalerweise eine Wasserspiegel von bis zu fünf Metern hat und das Wasser für die erwähnten Arbeiten komplett abgepumpt werden musste.

Das Ritualbad in Friedberg ist ein architektonisches Schmuckstück: Sie wurde bemerkenswerte 25 Meter in die Tiefe gebaut, mit einem Tonnengewölbe, Säulen und einem mehrstöckigen Treppenschacht sowie kleinen links und rechts abzweigenden Nebenräumen. Der insgesamt gotische Stil zeigt Ähnlichkeiten zur zeitgleich erbauten Friedberger Stadtkirche, weshalb Mordechai W. Bernstein festhielt und man auch heute noch glaubt, dass beide Arbeiten von ein- und demselben Steinmetz errichtet wurden.

Bereits zu der Zeit, als Bernstein die Mikwe besucht hatte, also etwa 1948/49, galt sie als touristische und auch wissenschaftliche Sehenswürdigkeit. Schon ab Beginn des 19. Jahrhunderts wurde sie nicht mehr zu rituellen Zwecken genützt, sondern war vorwiegend ein Kulturdenkmal. Nicht ohne Schärfe konstatierte Bernstein hierzu:

Es kommen gewöhnliche Touristen und Neugierige, aber auch spezielle Forschungskommissionen, Professoren und Studenten, Architekten und Kunsthistoriker. Beladen mit allen Arten von Werkzeugen sitzen sie da und zeichnen, oder klettern über die Wände und schaben an den Decken herum. Sie probieren die Treppen aus und betasten die Handläufe. Sie nehmen Sand und Steinproben, um sie in den verschiedenen wissenschaftlichen Laboratorien zu analysieren.

Für Mordechai W. Bernstein ist diese faszinierende und wunderschöne Mikwe in ihrer Entfremdung eines von vielen deutlichen Zeichen für die Zerstörung und das Ende einer ganzen Epoche. Gleichzeitig aber ist sie für ihn – und umso mehr gilt das heute – ein Monument, das an eine mittelalterliche Kultur erinnert, deren Ausprägungen bis in die Gegenwart spürbar sind.