Synagogen sind wie jede andere Architektur als Symbole mit verschiedenen Bedeutungsebenen analysierbar. Obwohl man Synagogen kaum anhand eines spezifischen Baustils klassifizieren kann und die Gestaltung sich generell an der zeittypischen Entwicklung orientiert, sind die von der jeweiligen jüdischen Gemeinde ausgewählten Stile doch als Zeichen der Eigenständigkeit mit Anspruch auf Anerkennung und Gleichberechtigung zu verstehen. Besonders maurische, neoromanische und neogotische Synagogen des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts spiegeln diese Zeichen deutlich wider. Ein adäquates Beispiel stellt hier die ehemalige Münchner Hauptsynagoge dar, im neoromanischen Stil prunkvoll und an prominenter Stelle erbaut, aber dennoch in das Stadtbild harmonisch eingefügt.

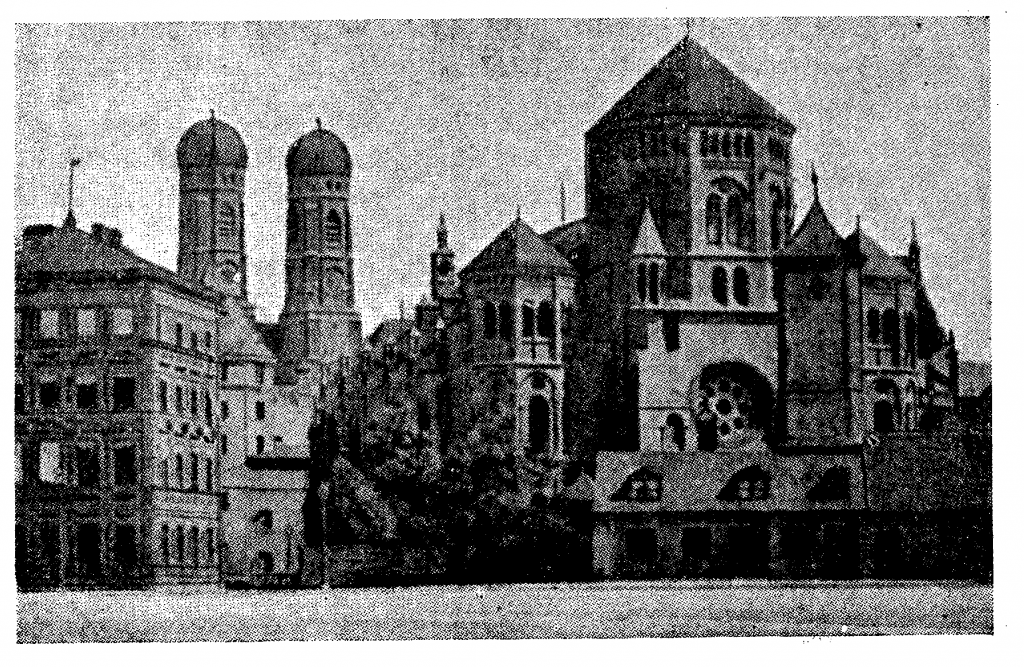

Mit der Gründung der Münchner Israelitischen Kultusgemeinde (IKG) 1815, zwei Jahre nach der Veröffentlichung des sogenannten Bayerischen Judenedikts, wurde der Bau einer Synagoge in München festgelegt. Zuvor hatte es allenfalls (private) Betstuben gegeben, die aber aufgrund des jüdischen Bevölkerungszuwachses immer weniger Platz boten. 1824 wurde nach langen Standortdiskussionen zwischen Staat und IKG der Grundstein für die Synagoge in der Westenriederstraße, unweit vom Viktualienmarkt, gelegt. Erbaut wurde sie von Johann Métivier, der aus einer Familie von Bildhauern und Architekten stammte. Am 21. April 1826 wurde die Synagoge mit einem Festakt eingeweiht, an dem auch König Ludwig I. und Königin Therese teilnahmen. 1861 wurden in Bayern die Beschränkungen für Niederlassung und Gewerbeausübung aufgehoben, was ein rasches Wachstum der jüdischen Bevölkerung zur Folge hatte. Deshalb reichten die 320 Sitzplätze der Synagoge in der Westenriederstraße bald nicht mehr aus. König Ludwig II. Stellte einen Bauplatz in der Herzog-Max-Straße zur Verfügung, den die jüdische Gemeinde 1882 erwarb. Planung und Ausführung der neuen Synagoge übernahm der Architekt Albert Schmidt, der unter anderem in München nicht nur den Löwenbräukeller, sondern auch die stilistisch der Hauptsynagoge sehr ähnliche evangelisch-lutherische Pfarrkirche St. Lukas auf dem Mariannenplatz gebaut hatte. Baubeginn der Synagoge war der 14. Februar 1884. Am 16. September 1887 wurde sie eingeweiht, nicht nur als prächtiger, in das Münchner Stadtbild hervorragend eingegliederter Bau, sondern auch als Symbol für die lange und hart erkämpfte jüdische Gleichberechtigung.

Die neue Synagoge, nach dem Urtheil Sachverständiger in baulicher Hinsicht eine Zierde der Stadt, wurde Freitag Abends mit einer Feier eingeweiht, welche in Münchens Geschichte als ein Act von kultureller Bedeutung zu verzeichnen ist […], von außen wehten Flaggen in den bayerischen und Münchener Farben. […] Die Synagoge reiht sich Münchens Kunststätten würdigst an. Jede Parteiung, jeder Fanatismus möge weichen und beim Umzug von der alten Synagoge in die neue möge ein Jeder als die schönste Weihe des Hauses den Frieden mit hinübernehmen!

Allgemeine Zeitung des Judentums, 51. Jg., Nr. 39, 29.09.1887, S. 616

Etwa fünfzig Jahre lang war die Hauptsynagoge Zeichen jüdischen Selbstverständnisses, gleichzeitig aber unterstrich sie den Anpassungsdruck. Das zeichnete sich unter anderem in der synagogalen Baustruktur selbst ab, mit seiner Orientierung an christlichen Sakralbauten und einer fehlenden eigenständigen Formensprache.

Knapp ein Jahr nach ihrem fünfzigjährigen Jubiläum verschwand die Synagoge, unfassbar schnell aus dem Münchner Stadtbild: Auf direkten Befehl Adolf Hitlers, der ein paar Tage zuvor eine Veranstaltung im benachbarten Künstlerhaus besucht hatte, wurde am 9. Juni 1938 mit den Abbrucharbeiten an der Hauptsynagoge in der Herzog-Max-Straße in München begonnen. Die Synagoge sollte nach Hitlers Vorgaben bis zum Tag der deutschen Kunst am 8. Juli verschwunden sein: „So habe es der Führer befohlen, da gäbe es keine Widerrede! Er wolle das Gebäude nicht mehr sehen!“ (Zitiert nach Oestreich 1982, S. 447)

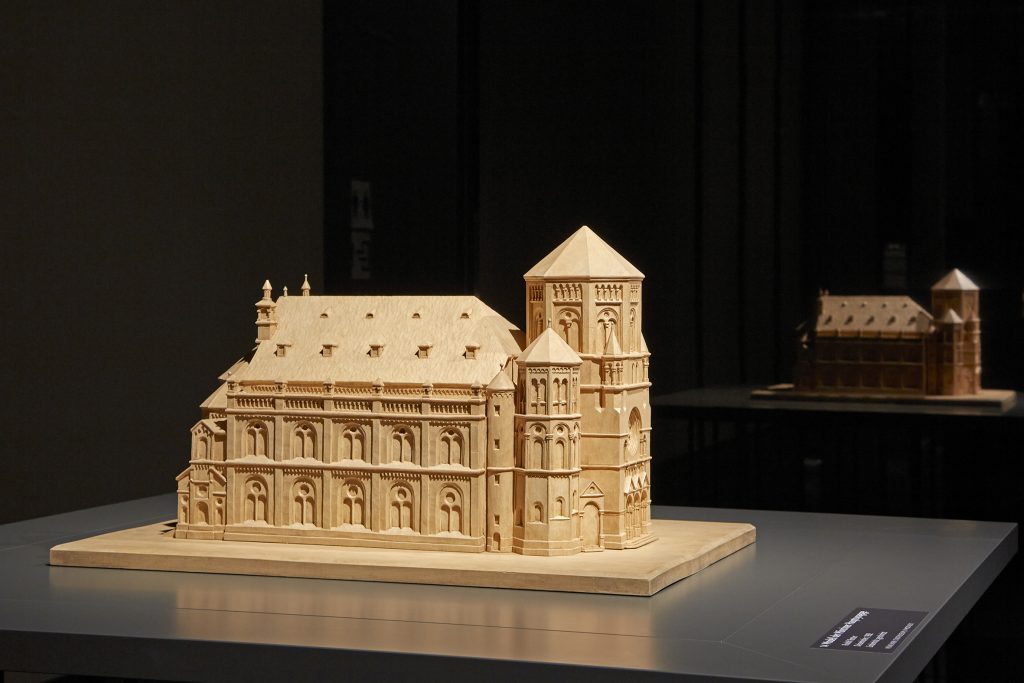

So symbolträchtig wie die Synagoge selbst war auch ihre Zerstörung als das Ende einer lang erkämpften Gleichberechtigung, die in der Zerstörung aller jüdischen Institutionen einige Monate später kulminieren sollte. Erst 1969 wurde zur Erinnerung an die Münchner Hauptsynagoge ein Mahnmal in der Herzog-Max-Straße errichtet, das erste ernstzunehmende Projekt der Stadt München, das sich mit den Münchner als jüdisch Verfolgten während des nationalsozialistischen Regimes auseinandersetzte. Das Granitdenkmal des Bildhauers Herbert Preis wurde an einer Ecke des ehemaligen Synagogengrundstückes errichtet. In einer ähnlichen Tradition des Erinnerns steht wohl auch das 1982 geschnitzte Holzmodell der ehemaligen Hauptsynagoge. Teil des kollektiven Gedächtnisses sind heute außerdem Gitterzäune (im Besitz der IKG) sowie Steinfragmente und Glasscherben der Fenster der ehemaligen Hauptsynagoge (in der Sammlung des Jüdischen Museums München), die wohl während des Abbruchs „gerettet“ und als Erinnerungsstücke aufbewahrt wurden.

Der Aufsatz wurde erstmals veröffentlicht in: Purin, Bernhard; Winkler, Ayleen (Hg.): Im Labyrinth der Zeiten. Mit Mordechai W. Bernstein durch 1700 Jahre deutsch-jüdische Geschichte, Berlin/Leipzig 2021.

Weitere Lektüre:

Oestreich, Carl: Die letzten Stunden eines Gotteshauses, in: Lamm, Hans (Hg.): Vergangene Tage. Jüdische Kultur in München, München/Wien 1982, S. 447f.

Rosenfeld, Gavriel D.: Architektur und Gedächtnis. München und Nationalsozialismus. Strategien des Vergessens, Ebenhausen bei München 2004.

Selig, Wolfram: Die Synagogenbauten der Neuzeit, in: Selig, Wolfram (Hg.): Synagogen und jüdische Friedhöfe in München, München 1988, S. 35–120.

Stadtarchiv München (Hg.): Beth ha-Knesseth – Ort der Zusammenkunft. Zur Geschichte der Münchner Synagogen, ihrer Rabbiner und Kantoren. Mit Beiträgen von Elisabeth Angermair, Andreas Heusler, Eva Ohlen, Brigitte Schmidt, Tobias Weger. München 1999.