Dass RETURN ausgerechnet in einem Münchner Kino erstausgestrahlt wird, ist für Filmemacherin und Künstlerin Bar Mayer eine besondere Fügung. Sie ist in einem Dorf im Süden Israels aufgewachsen, hat in Tel Aviv und Jerusalem studiert und lebt aktuell in Paris. München ist der Geburtsort ihrer Mutter und spielt in Mayers Dokumentarfilmdebut eine besondere Rolle.

Als ihr Vater ins Krankenhaus kommt, reist Mayer zum ersten Mal nach mehr als 10 Jahren an den Ort zurück, an dem sie aufgewachsen ist: Tifrah ist ein Dorf mit mehrheitlich ultra-orthodoxer Bevölkerung, eine Welt mit Regeln, die Mayer mit 17 Jahren hinter sich gelassen hat. Die Sehnsucht nach einem anderen Leben begleitet sie schon als Kind.

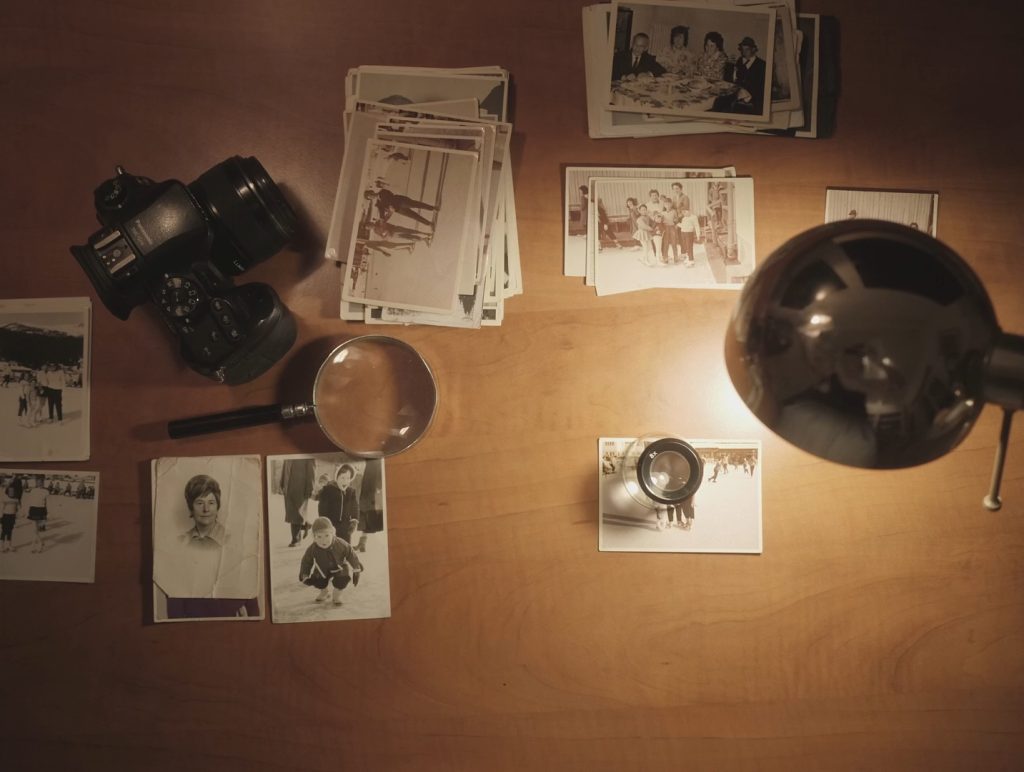

Auf alten Super-8-Rollen entdeckt Mayer Filmaufnahmen, die ihr Großvater in den 1960er- und 70er-Jahren gemacht hat. Sie versteht nicht, was sie sieht: Ihre Mutter als Kind beim Eislaufen, die Familie im Skiurlaub und am Strand – Männer und Frauen gemeinsam – Bilder, die in Mayers Kindheit undenkbar gewesen wären. Wer war ihre Mutter, bevor sie sich für ein ultra-orthodoxes Leben entschied? Um mehr zu erfahren, reist die Tochter nach München.

Ein Fotogeschäft in München

Bar Mayers Mutter kam 1950 in München zur Welt. Die Großeltern, Jakob Eichenstein und Sabine Klausner, kamen nach Kriegsende als Displaced Persons hierher. In der Recherche zu ihrem Film bereist Mayer die Orte, an denen ihre Mutter aufwuchs: den Englischen Garten, das Haus in der Gabelsbergerstraße, in dem ihre Großeltern ab Mitte der 1950er-Jahre ein Geschäft für Foto- und Elektroartikel betrieben.

In der ultra-orthodoxen Community sind Kameras nicht gerne gesehen. Aus Mayers Kindheit gibt es nur wenige Fotos, aufgenommen bei besonderen Anlässen. Ganz anders war das in der Kindheit ihrer Mutter; der Großvater filmte jeden Ausflug und jeden Familienurlaub. Mehr als ein Dutzend Filmrollen bewahrte die Familie in ihrem Haus in Israel auf. Als Mayer den Karton mit den Aufnahmen entdeckte, öffnete sich ein Fenster in eine Parallelwelt.

RETURN ist in großen Teilen aus den Super-8-Aufnahmen des Großvaters und Mayers eigenen fotografischen Arbeiten zusammengeschnitten, begleitet von einem Voice-Over, das sie selbst eingesprochen hat. Durch die Linse des Großvaters sucht die Regisseurin nach Anhaltspunkten für eine Familiengeschichte, die ihr nur in Bruchstücken bekannt ist. Filmrolle für Filmrolle wirft Licht auf das frühere Leben ihrer Mutter. Beim Betrachten der Aufnahmen stellt sich Mayer aber auch Fragen, die der Film nicht abschließend beantwortet. Da ist etwa die Frage, ob der Großvater wirklich nur den Familienurlaub dokumentierte oder in doppelter Rolle als Spion tätig war. Aber das sei Stoff für einen anderen Film, kommentiert die Stimme aus dem Off.

Schweigen zwischen den Generationen

Was im Film ebenfalls nicht auserzählt wird, ist die Verfolgungsgeschichte der Großeltern, die vor dem Krieg in Polen lebten und die Schoa in verschiedenen Gettos und Zwangsarbeiter*innenlagern überlebten. Nach Kriegsende kehrten beide auf der Suche nach Angehörigen an ihre ehemaligen Wohnorte zurück. Doch beide Familien waren fast vollständig ausgelöscht worden. Im Film kommentiert die Enkelin, dass aus diesem Teil ihrer Familie mehr als einhundert Personen in der Schoa ermordet wurden.

1946 kamen die Großeltern nach München, wo sie als Displaced Persons registriert wurden. Über ihre ersten Jahre in Deutschland ist wenig bekannt. Jakob Eichenstein arbeitete kurz für das Jewish Committee, ein Organ der jüdischen Selbstverwaltung, das die Interessen der bis zu 8000 jüdischen DPs in München vertrat. Auch ein längerer Aufenthalt in einem Sanatorium ist in den überlieferten Dokumenten vermerkt. 1952 meldete er gemeinsam mit seiner Frau ein Geschäft für koscheres Fleisch und Wurstwaren in der Möhlstraße 44 an.

Wie die beiden es schafften, sich eine neue Existenz in München aufzubauen und was sie dazu bewegte, anders als die Mehrzahl der DPs, die Deutschland schnell wieder verließen, bis in die 1970er-Jahre zu bleiben, auch das ist „Stoff für einen anderen Film“. Und doch schwingen die Verfolgungsschicksale der Großeltern, das Schweigen und die unaufgearbeiteten Traumata zwischen den Generationen beim Schauen des Films mit. Unweigerlich fragt man sich, inwiefern die Entscheidung der Tochter zweier Holocaustüberlebender in Deutschland nach Israel zu ziehen und dort ein orthodoxes Leben zu führen, mit den Erlebnissen der Elterngeneration zu tun hat.

Family Portrait

Heute umfasst Bar Mayers Familie mit allen Nachkomm*innen mehr als 100 Personen. Das sind annähernd so viele Personen, wie auf der Seite ihrer Großeltern mütterlicherseits in der Schoa ermordet wurden. 2016 hat Mayer die Fotoserie Family Portrait mit zunächst 71 Porträts ihrer Familienmitglieder angelegt. Nachdem der Kontakt zu ihrer Familie abgebrochen war, war die Arbeit für die Künstlerin eine erste Annäherung an ihre Familie und ihre eigene Vergangenheit, eine Annäherung durch die schützende Kameralinse.

Daring to look back at the past, seeking reconciliation with both my family and my former self, was only possible through the selective, shield-like protection of the camera.

Bar Mayer auf ihrer Homepage

Etwa zur gleichen Zeit begann die Arbeit an ihrem Film. Als die erste Fassung bereits im Schnitt war, beschloss die Familie, dass niemand im Film zu erkennen sein soll. Fast das gesamte Filmmaterial war damit unbrauchbar geworden und Mayer musste einen anderen Weg finden, um den Film dennoch zu realisieren. Statt ihre Familie zu zeigen, richtet die Regisseurin die Kamera auf sich selbst und findet Bilder, denen es immer wieder gelingt, die Distanz zu ihrer Familie zu überbrücken. Auch die Sprache wird zur Brücke: Mayer entscheidet sich, das Voice-Over auf Deutsch – der Kindheitssprache ihrer Mutter – einzusprechen.

Im Gespräch haben wir erfahren, dass Mayer bereits an ihrem nächsten Dokumentarfilm arbeitet, der sich mit der Familie ihres Vaters beschäftigen wird. Wir dürfen gespannt sein und freuen uns auf die beiden Filmgespräche am 15. und 16. Mai. Danach ist RETURN noch bis zum 25. Mai im Programm von DOK.fest @HOME zu sehen.