Marina Maisel: Lieber Yevgen, in der Ausstellung im Jüdischen Museum sind ganz verschiedene Objekte und Kunstwerke zu sehen, die uns etwas darüber erzählen, wie die Enkel oder Urenkel von Holocaustüberlebenden mit dem schweren Familienerbe umgehen. Wenn du ein Objekt für die Ausstellung auswählen würdest, welches wäre es und warum?

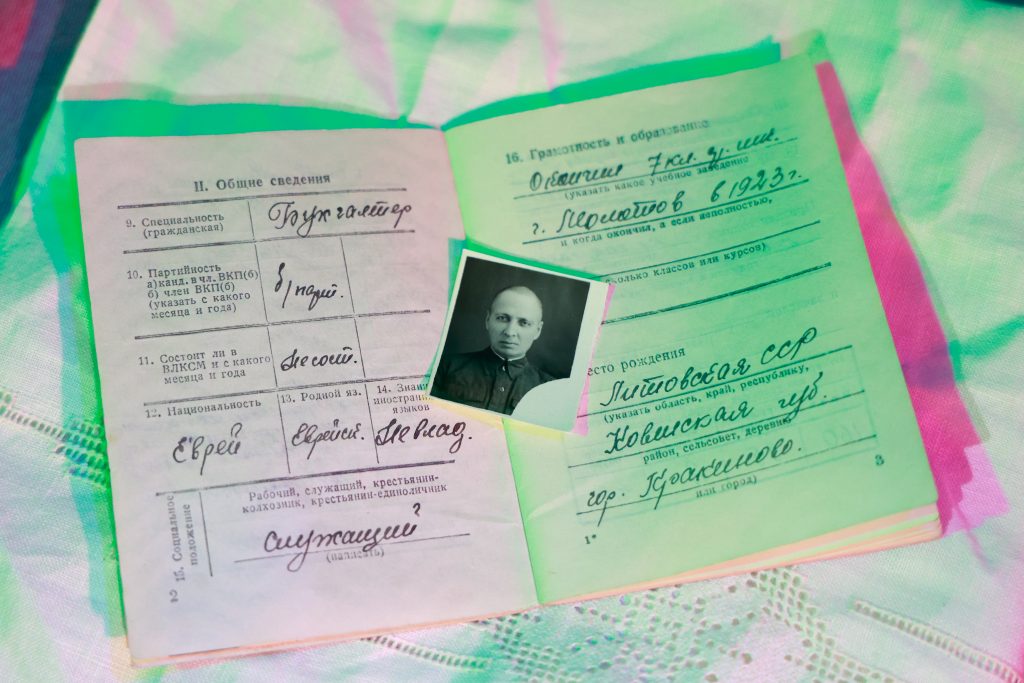

Yevgen Bondarskyy: Da gibt es nicht viel. Ein paar Fotos von meinem Urgroßvater und seinen Wehrpass. Dieses Dokument ist für mich sehr bedeutsam, denn gerade in diesen Zeiten könnte ich selber so einen Wehrausweis haben und müsste wie mein Urgroßvater kämpfen. Erlebt habe ich ihn nicht mehr. Er ist gestorben, bevor ich 1989 geboren wurde.

Ich habe angefangen, mich mit seiner Geschichte zu beschäftigen, als ich für ein Theaterstück recherchiert habe. Mein Kollege, der Schauspieler und Regisseur, Leon Pfannenmüller, hatte die Idee für ein Stück, bei dem sich die Geister von zwei Soldaten – ein Ukrainer und ein Deutscher –, die im Zweiten Weltkrieg gegeneinander gekämpft haben, heute wiedertreffen und dabei die aktuelle weltpolitische Situation reflektieren. Es gab keinen Text. Der Text entstand erst während der Recherche und Materialsammlung – im modernen Theater heißt das Stückentwicklung. Das war für mich eine großartige Gelegenheit, etwas über die jüdische Geschichte der Ukraine zu erzählen und meine Identität zu verstehen. Wir holten alte Dokumente, lasen Briefe und machten daraus ein Theaterstück über die Gegenwart. Leon nannte es „Blut“ und im Mai 2024 war Premiere.

MM: Was waren die wichtigste Stationen deiner Familiengeschichte?

YB: Mein Urgroßvater wurde 1905 in Krekenava, einem Städtchen in Litauen geboren. Sie haben einen sehr seltsamen Nachnamen – Janet. Der Urgroßvater bekam einen jüdischen Vornamen Juda, aber offiziell wurde er als Yuriy eingetragen. In der Sowjetunion war das so üblich. Es war auch so, dass es in den Pässen und auch im Wehrausweis eine Zeile für die Nationalität gab und dort stand: „еврей“ (Jude).

Im Jahr 1915 floh meine Familie vor dem Ersten Weltkrieg bis nach Perm (Ural). Meine Großmutter Anna, Yuriys Tochter, sagte dazu: „Reiche Juden sind nach Amerika gegangen, arme Juden irgendwohin.“

Im Januar 1942 wurde mein Urgroßvater eingezogen, um Leningrad während der Blockade zu verteidigen. Am 2. November 1942 wurde er aufgrund einer Verwundung wieder entlassen. Seine Familie bekam allerdings eine Todesmeldung. Zum Glück kam er doch lebend zurück. Später arbeitete er als Buchhalter und meine Oma erzählte, dass er trotz seiner jüdischen Herkunft eine gute Karriere gemacht hat. Das war nicht selbstverständlich für einen Juden in der Sowjetunion.

MM: Vom Ural in die Ukraine? Wie kam es dazu? Du bist doch in der Ukraine geboren? Und wann bist du in München gelandet?

YB: Ich habe bemerkt, dass es keine Generation gibt, zumindest in meiner Familie, die nicht irgendwann umgezogen ist: während des Krieges oder auf der Suche nach einem besseren Leben.

Meine Großmutter Anna ist wegen ihrer großen Liebe in die Ukraine gegangen, da mein Großvater in Luhansk als Bergmann gearbeitet hat. Dort wurden meine Mutter und auch ich geboren. In Luhansk hatte ich die glücklichste Kindheit. Luhansk war wunderschön, zwar nicht die größte und schickste Stadt, aber ich habe sie so geliebt. Das erste Mal kam ich mit meiner Mutter nach München, als ich fast 15 war.

Nach vier Jahren bin ich zurück nach Kyjiw gegangen, wo ich Schauspiel und Regie studiert habe. Später habe ich im „Kinder- und Jugendtheater Lypky“ und im „Molodyy Theatre“ gearbeitet. Ich hatte alles in Kyjiw, einfach alles war super.

Und dann kam der Krieg. Ich hatte gleich den Impuls, dass ich zur Verteidigung gehen muss. Aber ich bin doch nicht in die Krieg gegangen, und diese Scham, dass ich nicht gegangen bin, ist immer bei mir. Es ist schrecklich, weil meine ehemaligen Kollegen und Freunde kämpfen und ich nicht. Da ich meinen Hauptwohnsitz in Deutschland hatte, durfte ich raus. So bin ich wieder in München gelandet.

Die ersten beiden Jahre habe ich bei Projekten in den Kammerspielen mitgearbeitet, dann habe ich ein Stück mit ukrainischen Teenagern auf die Beine gestellt und habe sogar einen Preis bekommen. Und jetzt bin ich in der Schauburg als Theaterpädagoge und Regisseur.

Hier ist natürlich alles ganz anders als in der Ukraine, es gibt Dinge, die mir sehr gefallen – Meinungsfreiheit, Redefreiheit, absolute Demokratie – und manchmal hab ich ein Gefühl, dass ich von einem anderen Planeten bin.

MM: Dein Urgroßvater hat gegen die Nationalsozialisten gekämpft. Und heute lebst du in Deutschland. Beschäftigt dich das?

YB: Ich denke oft darüber nach, wie mein Urgroßvater, der gegen die Deutschen gekämpft hat, darauf reagiert hätte, dass seine Familie, seine Nachkommen, in Deutschland leben, um sich vor Russland zu schützen. Wie er dazu stehen würde, weiß niemand, so etwas ist schwer zu sagen.

Ich habe meine Großmutter in einem Interview gefragt, ob es in der Familie irgendeine Art von Hass gegenüber den Deutschen gab, und aus irgendeinem Grund war die klare Antwort „nein“. Obwohl es seltsam ist, es gab Millionen Motive, Gründe, aber „nein“. Jetzt gibt es Hass auf die Russen, aber dieser Hass wird wohl vielleicht irgendwann vergehen. Aber wann? Und wie?

MM: Wie wurde in deiner Familie die Jüdischkeit gelebt, was wurde dir über die Generationen hinweg weitergegeben?

YB: Meine Großmutter erzählte, dass ihre Eltern untereinander auf Jiddisch sprachen, damit die Kinder sie nicht verstehen konnten. Und dass sich die Männer während der Sowjetzeit freitags eine Wohnung gemietet hätten und sich dort versammelten, um etwas zu tun, was uns immer unklar blieb. Ich denke, mit meinem Urgroßvater endete die tiefe Religiosität meiner Familie.

Meine Großmutter und ich haben mal über die Angst unter Jüdinnen und Juden gesprochen. Diese Angst hätte sie auch verinnerlicht: „Bitte nicht auffallen! Bitte nichts sagen! Schrei nicht bei jeder Gelegenheit, dass du Jude bist!“ Diese Angst hat sie meiner Mutter weitergegeben und auch ich trage sie genetisch in mir. Zum Beispiel bis zum 7. Oktober 2023 sagte ich stolz, dass ich Jude bin. Jetzt spreche ich ohne Notwendigkeit und um die Sicherheit meiner Familie zu gewährleisten nicht mehr darüber. Ich habe Angst, dass andere es herausbekommen.

Natürlich habe ich tierische Angst um meinen Sohn wie viele andere Eltern. Mein Freund, der in der Ukraine das Land verteidigt, hat ein Stand-up-Stück geschrieben, mit dem er dort auftritt, mit dem Titel „Es macht keinen Sinn, Angst zu haben.“ Ich hoffe sehr, dass meine Kinder diese Angst nicht haben müssen. Ja, zumindest versuchen wir alles dafür zu tun.

Die Ausstellung „Die Dritte Generation. Der Holocaust im familiären Gedächtnis“ ist noch bis zum 1. März 2026 im Jüdischen Museum München zu sehen. Zur Ausstellung