Ein Familienrezept der Großmutter, gekocht vom Vater und weitergegeben an die Generation der Tochter. Unsere Gastautorin Marina Maisel war bei Lilia zu Besuch.

# Gastbeitrag

Chworost zu Chanukka

Zu Chanukka werden gerne in Öl gebratene oder frittierte Speisen wie Latkes oder Sufganiot gegessen – oder Chworost. Unsere Gastautorin Marina Maisel hat uns das Familienrezept ihrer Großmutter Chaja verraten.

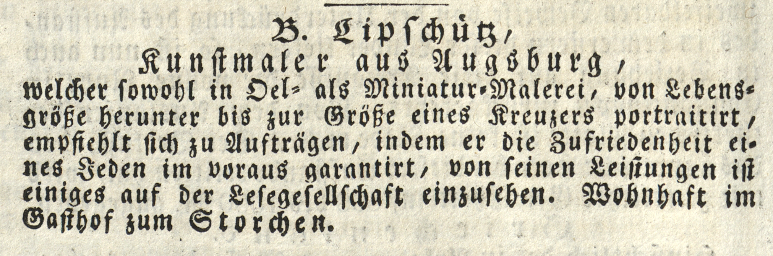

Benjamin Benno Lipschütz – Maler und Mäzen

In der Ausstellung „Bildgeschichten. Münchner Jüdinnen und Juden im Porträt“ ist das Bildnis der Familie Lippschütz aus Hürben zu sehen. Der Maler des Porträts ist unbekannt. Eine Spur könnte zu Benjamin Lipschütz führen, einem der ersten jüdischen Absolventen der Münchner Kunstakademie.

Süß und rund – Challot zu Rosch Haschana

Zum jüdischen Neujahr kommt in vielen Familien ein Hefezopf (Challa) auf den Tisch. Warum die Challot an Rosch Haschana eine runde Form haben, hat Informatikstudent David unserer Gastautorin Marina Maisel erklärt und sein Familienrezept geteilt.

Beliebte Hashtags:

„Fasol“ – ein Bohnenaufstrich wie bei der Urgroßmutter

Der Sozialarbeiter und Hobbykoch David verrät unserer Gastautorin Marina Maisel ein altes Familienrezept.

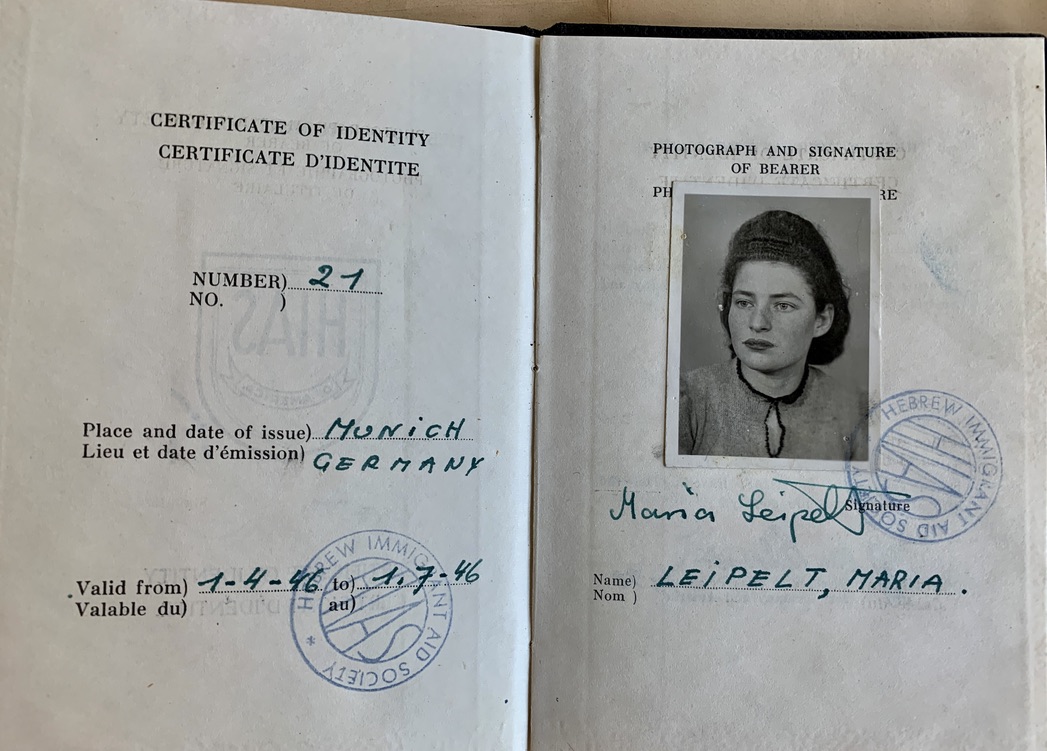

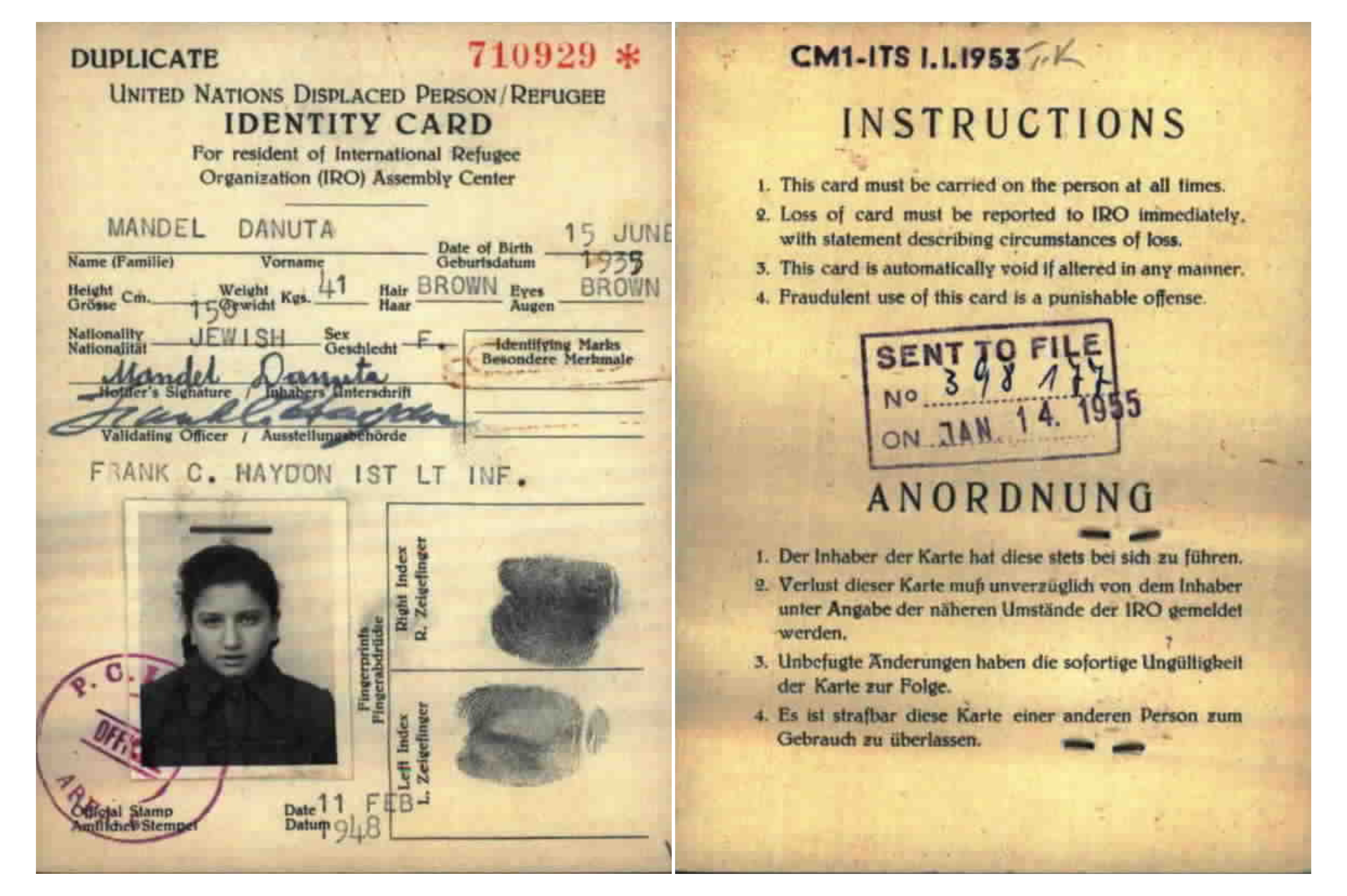

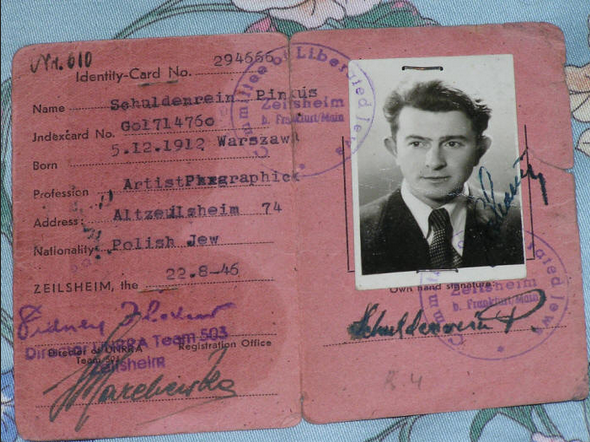

Update Munich Displaced // A Munich Displaced Person: Dr. Leon Wasser

In her guest article, Prof. Shulamit Almog from Haifa University traces the story of her father Dr. Leon Wasser, who came to Munich as a displaced person in 1945 and studied dentistry here.

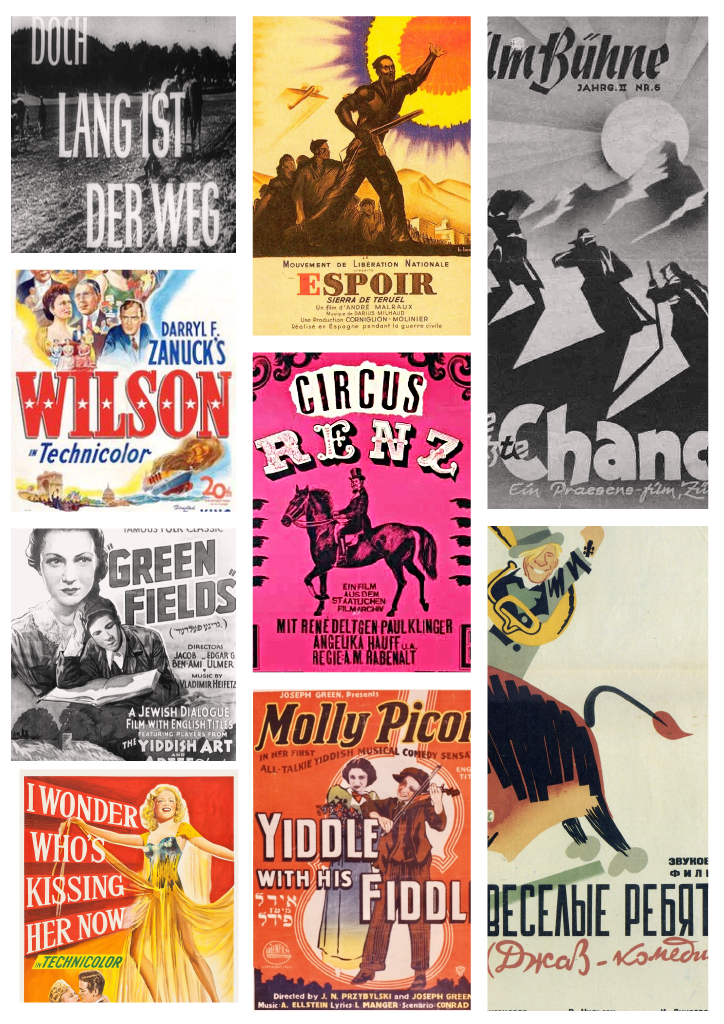

Update Munich Displaced // Film as Relief in Postwar Munich

Munich’s DP camps, and nearby communities, were places of succor, solace and hope for tens of thousands of Jewish Holocaust survivors after the Second World War. Among the many types of humanitarian „relief supplies“ provided to DPs were film screenings provided by the American Jewish Joint Distribution Committee. Simone Gigliotti explores the challenges of mounting and delivering this little-known film programme.

Hering aus dem Fleischwolf

Unsere Gastautorin Marina Maisel bereitet gemeinsam mit Minna Roytmann Vorschmack zu – eine Vorspeise nach jüdischem Familienrezept.

#München Displaced ONLINE

Latkes: Kartoffelpuffer zu Chanukka

Seit dem 7. Oktober ist Nika noch viel mehr mit Ihren Gedanken in Israel als sonst. Chanukka feiert die Münchnerin trotzdem mit allem, was dazugehört: Kerzen anzünden und Latkes braten. Wie sie sie zubereitet, zeigt sie unserer Gastautorin Marina Maisel und tauscht dabei mit ihr viele Gedanken aus.

Nur zum Feiertag: Gefilte Fisch

Zweimal im Jahr bereitet der Münchner Gastronom Ben Malenboym Gefilte Fisch zu: zu Rosch Haschana und zu Pessach. Was das Rezept für ihn besonders macht, hat er unserer Gastautorin Marina Maisel verraten.

Schabbat beginnt mit Borschtsch

In Miriams Familie ist Schabbat ein großes wöchentliches Familientreffen und natürlich ein gemeinsames Essen. Sie hat uns eines ihrer liebsten Rezepte verraten.

Das Jüdische Museum München auf Instagram - @juedischesmuseum

Eine jüdische Perspektive auf das „Projekt Europa“

Unsere aktuelle Ausstellung trägt den Untertitel „Jüdische Perspektiven auf die Krisen einer Idee“. Kuratorin Felicitas Heimann-Jelinek über den Beitrag von Jüdinnen und Juden für die Vision einer europäischen Solidargemeinschaft.

Gewalt als Basis für „Die letzten Europäer. Jüdische Perspektiven auf die Krisen einer Idee“

Der erste Raum unserer aktuellen Wechselausstellung widmet sich der europäischen Gewaltgeschichte. Kuratorin Felicitas Heimann-Jelinek über Gewalt als Basis für das „Projekt Europa“ und die Anfänge der Europäischen Union.

Erinnern auf allen Kanälen – der digitale Erinnerungsort Olympia-Attentat 1972 in Fürstenfeldbruck

Mit einer multimedialen Website, einer Augmented Reality-App und auf Social Media beleuchtet der Landkreis Fürstenfeldbruck die Geschehnisse vom 5. September 1972. Der digitale Erinnerungsort rückt das Gedenken an die zwölf Opfer in den Mittelpunkt und bietet die Möglichkeit, sich einen Überblick über den Ort zu verschaffen, an dem das Attentat sein tragisches Ende nahm. Projektmitarbeiterin Sandra Moser berichtet von dem Projekt.

Neuanfang in München – Erinnerungen an Radio Free Europe und Radio Liberty

Konstantin Erschow kam als Displaced Person nach München, wo er über zwanzig Jahre Nachrichten für Radio Liberty auf Russisch verfasste. Seine Tochter Tatjana Erschow leitet die Münchner Tolstoi-Bibliothek. Mit ihrem Team unterstützt sie selbst seit vielen Jahren hier lebende und neu zugewanderte russischsprachige Menschen. Unsere Gastautorin Marina Maisel hat sie getroffen.

„Geplauder eines alten Lembergers“ – Erinnerungen an Radio Free Europe und Radio Liberty

Die Münchner Radiosender Radio Free Europe und Radio Liberty sendeten in über 20 osteuropäischen Sprachen. Unsere Gastautorin Marina Maisel trifft Münchner_innen, die besondere Erinnerungen mit den Sendern verbinden: Heute Olga Mannheimer, deren Vater bei Radio Free Europe für seinen unverkennbaren Lemberger Dialekt bekannt war.

Stimmen der Freiheit – Erinnerungen an Radio Free Europe und Radio Liberty

Die Münchner Radiosender Radio Free Europe und Radio Liberty öffneten für viele Hörer_innen in der ehemaligen Sowjetunion ein Fenster in eine andere Welt. Unsere Gastautorin Marina Maisel erinnert sich und trifft Münchner_innen, die besondere Erinnerungen mit den Sendern verbinden.