Jonathan Rotsztain is a Toronto-based writer, cartoonist and graphic designer. In our current exhibition he presents his artwork Patterns, an installation that was first shown at Toronto’s FENTSTER Gallery. It thematizes the invisible influences that shape patterns of behaviour and intergenerational trauma and is part of his broader project Self-Loving Jew.

Autor_in: Team

Lilias Leberpastete

Ein Familienrezept der Großmutter, gekocht vom Vater und weitergegeben an die Generation der Tochter. Unsere Gastautorin Marina Maisel war bei Lilia zu Besuch.

„Nicht über uns ohne uns“ – Das Projekt „Inklusion“ am Jüdischen Museum München

Kulturelle Teilhabe für alle ist eines der Ziele des Jüdischen Museums München. Doch was braucht es, um den Museumsbesuch für alle zu ermöglichen und Barrieren im Museum abzubauen? Wir haben mit Sarah Steinborn gesprochen.

Chworost zu Chanukka

Zu Chanukka werden gerne in Öl gebratene oder frittierte Speisen wie Latkes oder Sufganiot gegessen – oder Chworost. Unsere Gastautorin Marina Maisel hat uns das Familienrezept ihrer Großmutter Chaja verraten.

Beliebte Hashtags:

Audio

Interview

Bier

Feiertage

Buchvorstellung

Gästebuch

Föhrenwald

Aschaffenburg

Anderswo

Friedberg

Alpen

Berlin

DOKFest

DasWarSpitze

Bach

Debatte

AEJM

AlfredFlechtheim

Bildgeschichten

EranShakine

GabriellaRosenthal

Hohenems

HirschAub

ImLabyrinthDerZeiten

AllesHatSeineZeit

Hauptsynagoge

Amsterdam

Führt

Comicfestival

DritteGeneration

Bildung

DisplacedPersons

HinterDenKulissen

Inklusion

Film

FamilyFiles

BenyaminReich

Augsburg

HeidiInIsrael

Göttingen

Gastbeitrag

english

Allersheim

Digitales

BuenosAires

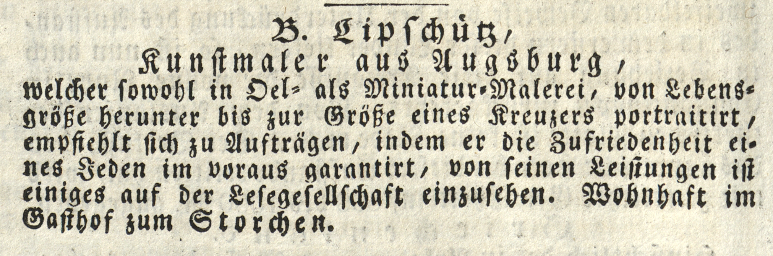

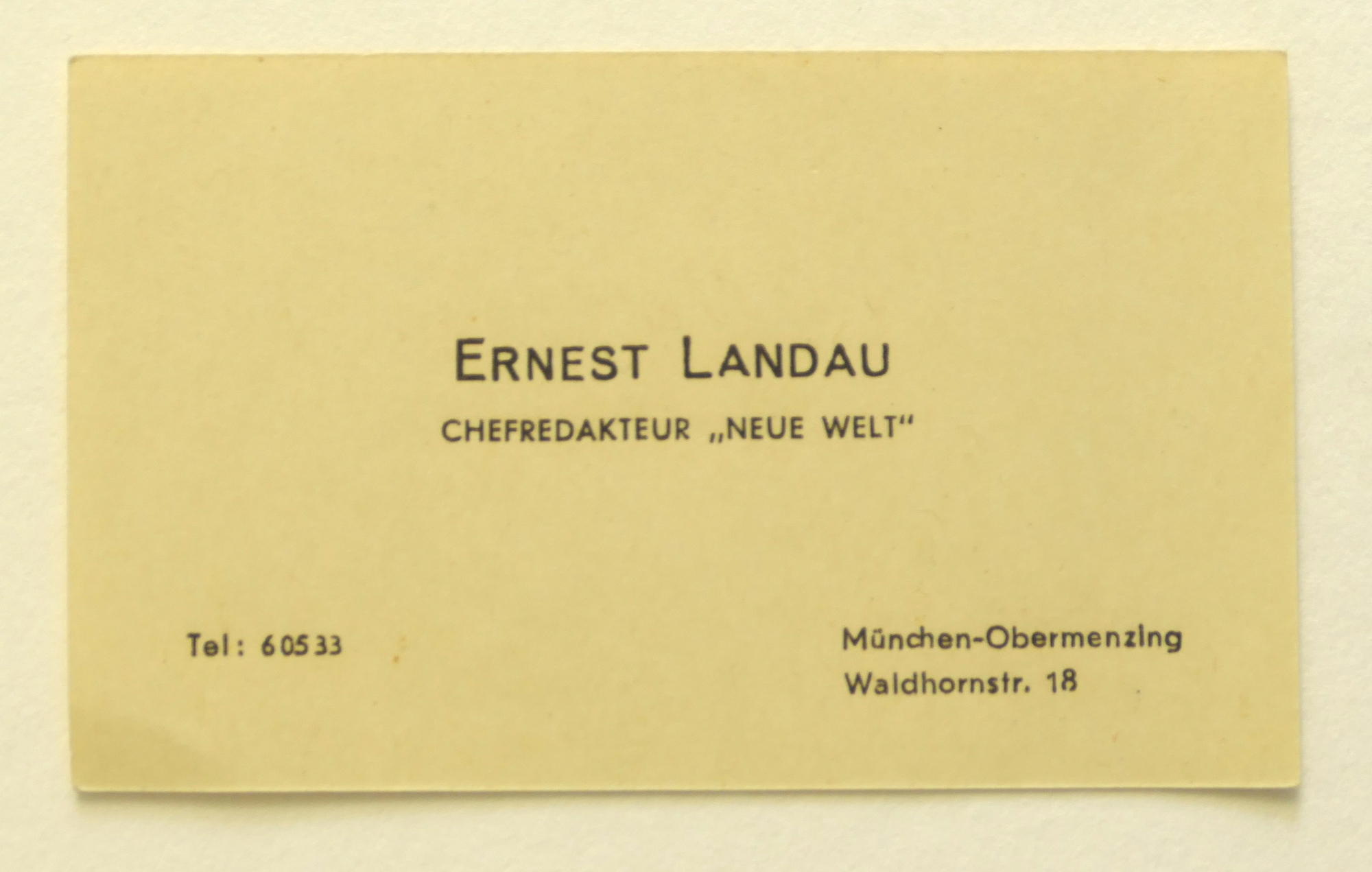

Benjamin Benno Lipschütz – Maler und Mäzen

In der Ausstellung „Bildgeschichten. Münchner Jüdinnen und Juden im Porträt“ ist das Bildnis der Familie Lippschütz aus Hürben zu sehen. Der Maler des Porträts ist unbekannt. Eine Spur könnte zu Benjamin Lipschütz führen, einem der ersten jüdischen Absolventen der Münchner Kunstakademie.

Süß und rund – Challot zu Rosch Haschana

Zum jüdischen Neujahr kommt in vielen Familien ein Hefezopf (Challa) auf den Tisch. Warum die Challot an Rosch Haschana eine runde Form haben, hat Informatikstudent David unserer Gastautorin Marina Maisel erklärt und sein Familienrezept geteilt.

„Fasol“ – ein Bohnenaufstrich wie bei der Urgroßmutter

Der Sozialarbeiter und Hobbykoch David verrät unserer Gastautorin Marina Maisel ein altes Familienrezept.

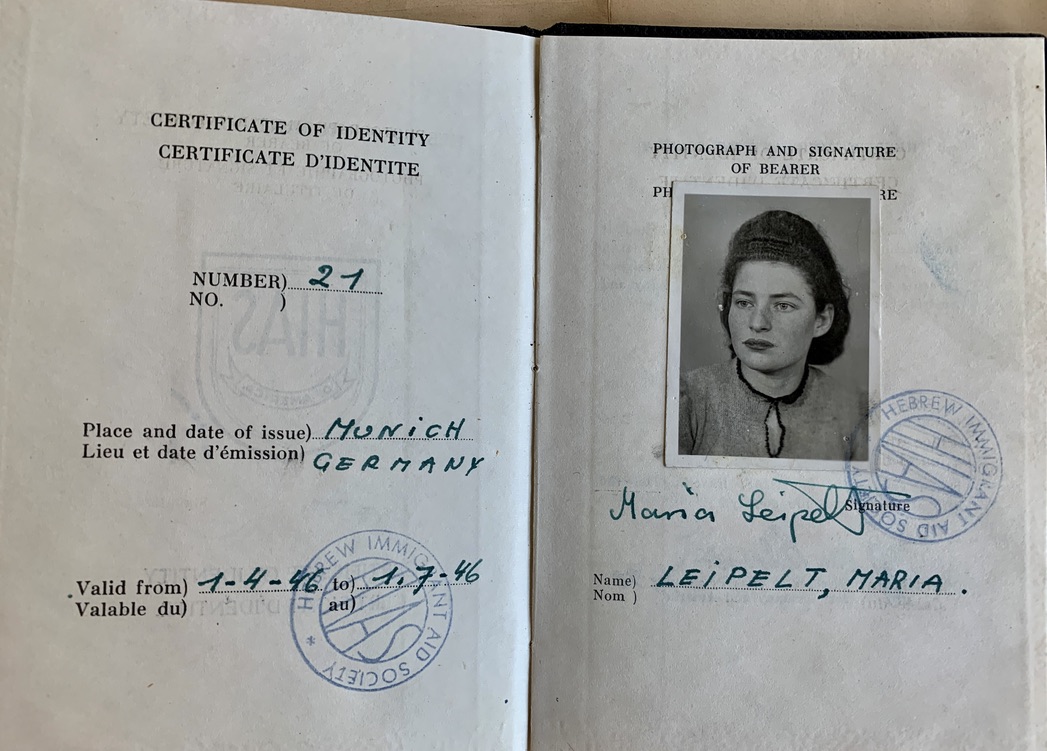

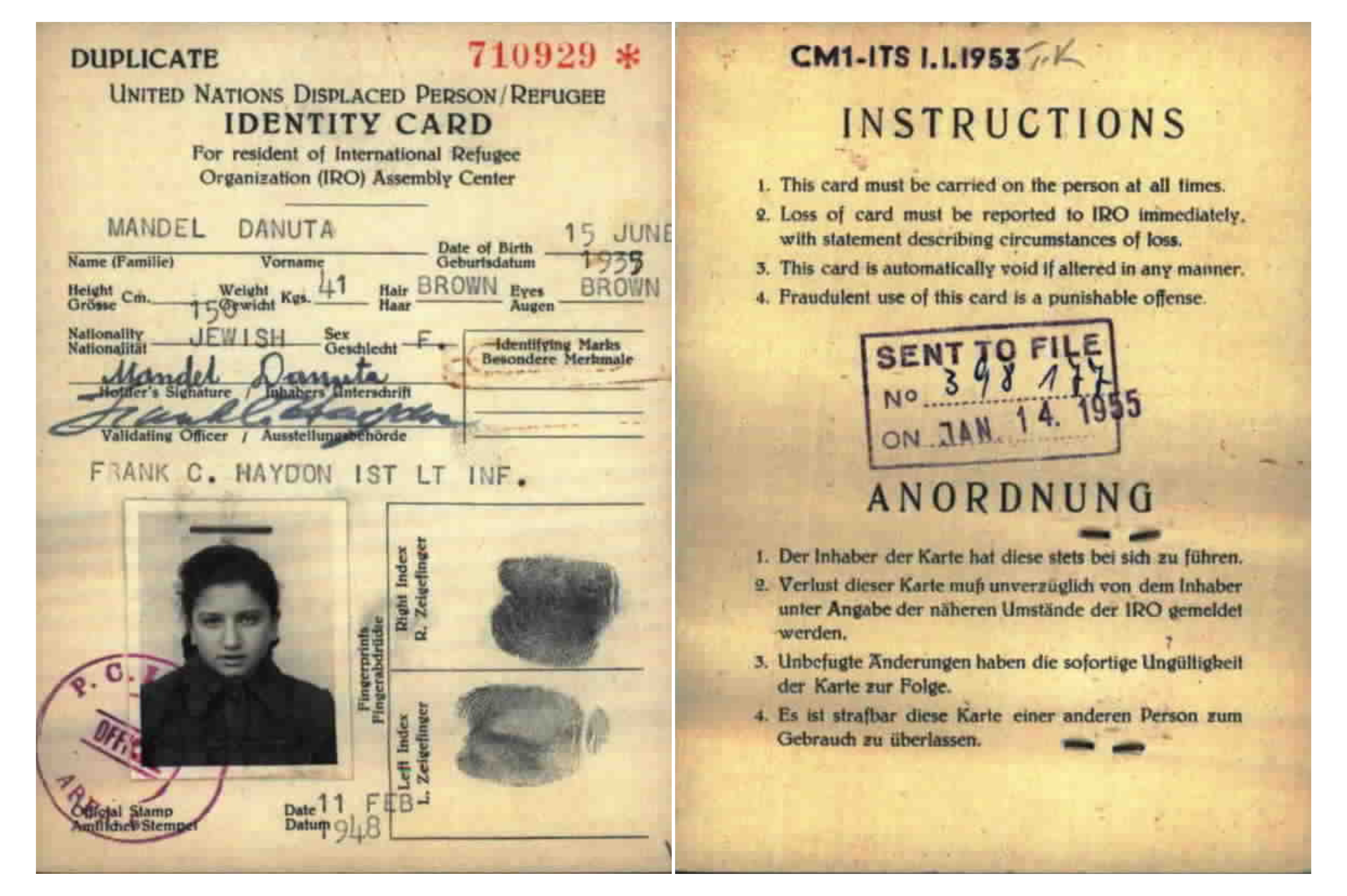

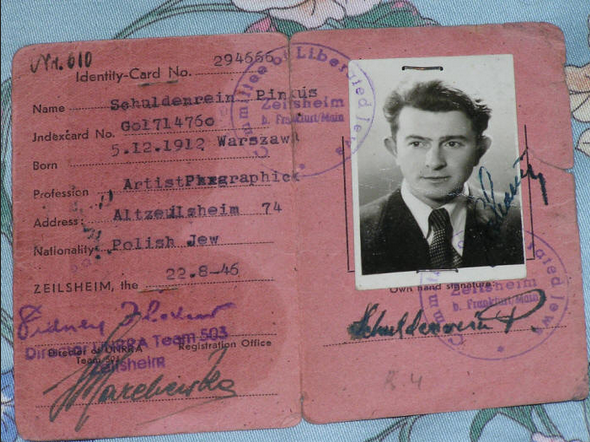

Update Munich Displaced // A Munich Displaced Person: Dr. Leon Wasser

In her guest article, Prof. Shulamit Almog from Haifa University traces the story of her father Dr. Leon Wasser, who came to Munich as a displaced person in 1945 and studied dentistry here.

#München Displaced ONLINE

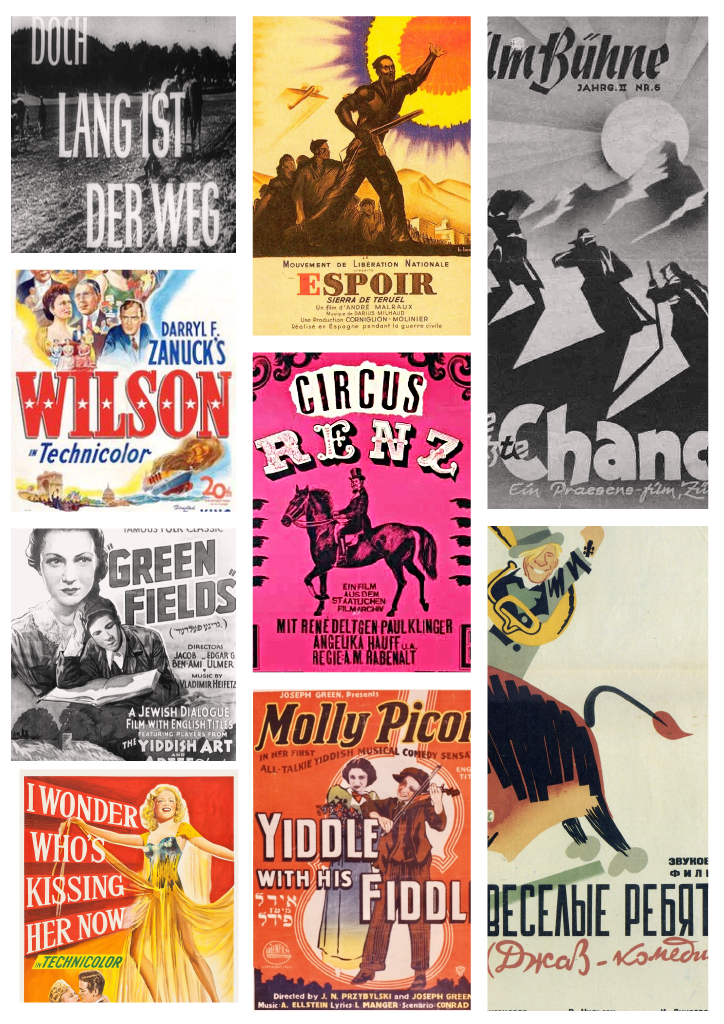

Update Munich Displaced // Film as Relief in Postwar Munich

Munich’s DP camps, and nearby communities, were places of succor, solace and hope for tens of thousands of Jewish Holocaust survivors after the Second World War. Among the many types of humanitarian „relief supplies“ provided to DPs were film screenings provided by the American Jewish Joint Distribution Committee. Simone Gigliotti explores the challenges of mounting and delivering this little-known film programme.

Zum unerwarteten Tod unseres Direktors und Freundes Bernhard Purin

Das Team des Jüdischen Museums München trauert um seinen Direktor Bernhard Purin, der vergangene Woche unerwartet verstorben ist. Die Nachricht vom Tod Bernhard Purins hat uns erschüttert und sehr traurig gemacht. Das Jüdische Museum München, das er seit seiner Gründung leitete, scheint uns als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ohne ihn kaum vorstellbar.

Hering aus dem Fleischwolf

Unsere Gastautorin Marina Maisel bereitet gemeinsam mit Minna Roytmann Vorschmack zu – eine Vorspeise nach jüdischem Familienrezept.

Das Jüdische Museum München auf Instagram - @juedischesmuseum

Latkes: Kartoffelpuffer zu Chanukka

Seit dem 7. Oktober ist Nika noch viel mehr mit Ihren Gedanken in Israel als sonst. Chanukka feiert die Münchnerin trotzdem mit allem, was dazugehört: Kerzen anzünden und Latkes braten. Wie sie sie zubereitet, zeigt sie unserer Gastautorin Marina Maisel und tauscht dabei mit ihr viele Gedanken aus.

Nur zum Feiertag: Gefilte Fisch

Zweimal im Jahr bereitet der Münchner Gastronom Ben Malenboym Gefilte Fisch zu: zu Rosch Haschana und zu Pessach. Was das Rezept für ihn besonders macht, hat er unserer Gastautorin Marina Maisel verraten.

Schabbat beginnt mit Borschtsch

In Miriams Familie ist Schabbat ein großes wöchentliches Familientreffen und natürlich ein gemeinsames Essen. Sie hat uns eines ihrer liebsten Rezepte verraten.

München Displaced. Der Rest der Geretteten

Das Ausstellungsprojekt „München Displaced“ beleuchtet erstmals die Münchner Nachkriegsgeschichte aus Sicht der sogenannten Displaced Persons. Kuratorin Jutta Fleckenstein über die Hintergründe der Ausstellung.

Strudel nach Oma Cilias Art

Unsere Gastautorin Marina Maisel über „Jüdischkeit“ in der Küche und ein Familienrezept ihrer ukrainischen Großmutter Cilia.

Jüdische Museen im Dialog. Die AEJM Annual Conference 2023 in Berlin

Einmal im Jahr kommen Vertreter*innen der europäischen Jüdischen Museen beim Treffen der Association of European Jewish Museums (AEJM) zusammen, um über aktuelle Themen und Entwicklungen der Museumsarbeit zu sprechen. Wir waren bei der diesjährigen AEJM Annual Conference in Berlin dabei und berichten von unseren Eindrücken.