Als ich davon hörte, dass das Jüdische Museum München Rundgänge durch die Möhlstraße anbietet, wusste ich gleich, dass ich daran teilnehmen wollte. Denn diese Straße in Bogenhausen mit ihren Villen hat mich schon vor zwanzig Jahren interessiert, als ich meinen Sohn dorthin in die Sinai-Schule der IKG München brachte.

Im Fokus des Rundgangs, den das Jüdische Museum seit 2023 anbietet, steht die jüdische Nachkriegsgeschichte und die Bedeutung der Möhlstraße für die jüdischen Displaced Persons. Hintergrund ist die Ausstellung „München Displaced. Der Rest der Geretteten“, für die Kuratorin Jutta Fleckenstein und ihr Team zu rund 60 Adressen recherchiert haben, viele davon in der Möhlstraße und den umliegenden Straßen.

Wir treffen uns zum Rundgang mit der Kuratorin für Kulturvermittlung Sapir von Abel am Friedensengel. Der Regen hat offenbar keinen der gut zwanzig Teilnehmenden abgeschreckt. Zur Einstimmung und um uns ein Gefühl für die Situation der nach 1945 in München gestrandeten Überlebenden zu vermitteln, zeigt Sapir ein Bild des Künstlers Pinkus Schwarz mit dem Titel „Where to…?“. Wohin sollten all die aus den Konzentrationslagern und aus Zwangsarbeit Befreiten? Sie kamen aus verschiedensten Regionen Europas und viele von ihnen konnten oder wollten nicht wieder zurück. Oft fehlten die Papiere, viele waren krank. Entwurzelte Menschen, heimatlos. Sapir gelingt es schnell, uns ein Gefühl für die Lage nach dem Krieg zu geben. Ca. 8 Millionen Menschen waren auf der Flucht, 50.000 – 70.000 davon waren jüdische Überlebende.

Den unerträglichen Umstand, dass oft jüdische Überlebende in einem Lager mit Kriegsgefangenen der Wehrmacht untergebracht waren, wollten die jüdischen „Displaced Persons“ (DPs) ab Sommer 1945 nicht länger hinnehmen. Schließlich wurden Lager eigens für jüdische DPs eingerichtet, die sich unabhängig von deutschen Behörden selbst organisierten. Die befanden sich zum Beispiel in Föhrenwald bei Wolfratshausen, Feldafing oder Gauting.

> Zur Karte der jüdischen DP-Lager in Bayern

Außerdem beschlagnahmte die amerikanische Militärregierung rund um den Friedensengel Gebäude der ehemaligen Nazigrößen und stellte sie internationalen Hilfsorganisationen und Strukturen der jüdischen Selbstverwaltung zur Verfügung. Rasch entstand rund um deren Büros eine jüdische Infrastruktur mit Restaurants, Lebensmittelläden und vielem, was zum Alltag dazugehörte. So wurde die Möhlstraße zur Anlaufstelle für DPs aus München und den umliegenden Lagern.

Aus heutiger Sicht überraschend ist es, als uns Sapir erklärt: „Für die US-Verwaltung war klar: es wird in Deutschland kein jüdisches Leben mehr geben. Die Strukturen, die hier aufgebaut wurden, waren alle sicher, dass die Juden in ein anderes Land geleitet werden.“

Einen Überblick über die Geschichte der jüdischen DPs in München bekommt ihr hier:

> Zur Timeline München Displaced

Auf Spurensuche in der Möhlstraße

Inzwischen sind wir in der Möhlstraße gelandet und stehen dort, wo früher das Haus mit der Nummer 12a stand. Hier residierte die Zentrale Historische Kommission (ZHK), die Beweismaterial und Dokumente der Naziverbrechen gesammelt hat und darüber hinaus auch jüdisches Kulturgut: Lieder und Gedichte, Ton- und Bildmaterial. Sapir zeigt uns ein Plakat der ZHK, auf dem auf Jiddisch steht: „Helft shraybn di geshikhte von letstn khurbn“ (Helft mit, die Geschichte der letzten Zerstörung zu schreiben). Im gleichen Haus hatte auch das Zentralkomitee der befreiten Juden – ein politisches Organ und Vorläufer des Zentralrats der Juden in Deutschland – Büros. Zu diesem Organ gehörte das Oberrabbinat, der Verband jüdischer Schriftsteller, ein Ehrengericht und sogar die Redaktion einer jiddischen Sportzeitung.

Ein anderes Plakat interessiert die Teilnehmenden besonders: „Fußball am Grünwalder Stadion. Finale Feldafing : Ulm und Landsberg : Zeilsheim“ Sapir erklärt: „Sport war existenziell wichtig. In den DP-Lager hat sich schnell herauskristallisiert, dass es verschiedene Bedürfnisse gibt, die befriedigt werden müssen. Neben Essen, Schlafen und der gesundheitlichen Versorgung war das nicht zuletzt Sport: von Boxen bis Fußball.“

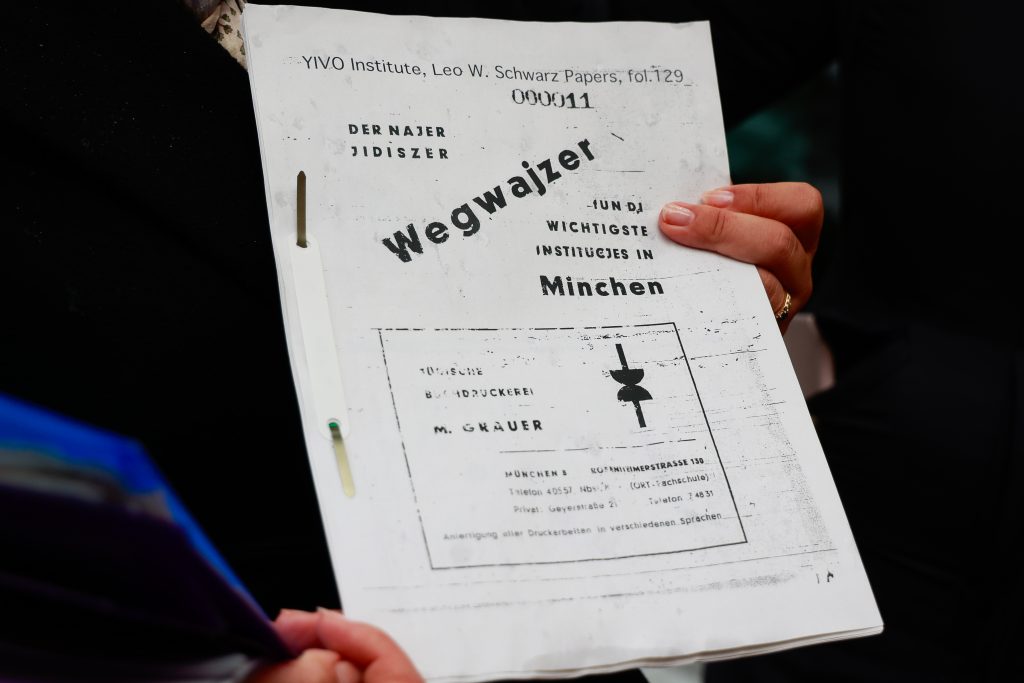

Leider verhindert es der stärker werdende Regen, dass wir die Häuser näher in Augenschein nehmen können. Aber die Kopie eines Heftes mit dem Titel: „Der Najer Jidiszer Wegwajzer fun di wichtigste Institucjes in Minchen“ (Der neue jüdische Wegweiser der wichtigsten Einrichtungen in München) können wir unter unseren Regenschirmen genauer ansehen. Alle wichtigen Adressen von Hilfsorganisationen, Visumstellen, medizinischen Einrichtungen und Ärzten, Restaurants und vielem mehr kann man in diesem Heft finden. Wir entdecken, dass es in der Möhlstraße 29 und 34 koschere Restaurants und Cafés gab. Es war enorm wichtig für die jüdischen Überlebenden, endlich wieder, ohne diskriminiert zu werden, ein Stück normales Leben zu genießen.

Wir gehen weiter und erfahren, dass es in der Möhlstraße 39 sogar eine „Beratungsstelle für Schwangere und kleine Kinder“ gab. Denn in der unmittelbaren Nachkriegszeit wurden in den DP-Lagern viele Kinder geboren. Hier in der Poliklinik konnte man sich auch impfen lassen, wenn man z.B. nach Südamerika auswandern wollte.

Wir gelangen an das Rondell, an dem die Höchlstraße die Möhlstraße kreuzt und wo es nach dem Krieg einen florierenden illegalen Markt gab. Eindringlich und unterstützt durch historische Fotos beschreibt uns Sapir, wie schwer es war, an Lebensmittel zu kommen: „Hier entstand damals eine Struktur von kleinen, sehr einfach gezimmerten Ständen oder Buden, die dazu Material aus den zerbombten Villen nahmen. Verkauft wurden Obst, Gemüse und Textilwaren. Lebensmittel waren in der ganzen Region knapp, außerdem waren viele Menschen mittelos, sodass sich über inoffizielle Tauschgeschäfte geholfen wurde.“ Besonders begehrt waren aber auch amerikanische Produkte wie Nylonstrumpfe, Schokolade und Zigaretten. Ein Foto aus einem Polizeiprotokoll zeigt den Lagerplan der Buden und ein anderes berittene Polizei im Einsatz. Denn Razzien gab es immer wieder.

Die Möhlstraße als politischer Schauplatz

Die Möhlstraße war auch Schauplatz von zahlreichen Demonstrationen. Als zum Beispiel im Juli 1947 die „Exodus“, ein jüdisches Schiff voller Überlebender von den Briten abgewiesen vor Palästina abgewiesen worden war, gab es hier eine große DP-Demonstration. Und im August 1949 wurde hier gegen die unkommentierte Veröffentlichung eines antisemitischen Leserbriefs in der Süddeutschen Zeitung demonstriert. > Mehr zu den Demonstrationen in der Möhlstraße

Mit der Staatsgründung Israels 1948 verändert sich die Lage der DPs, weil sich immer mehr Menschen zur Ausreise entschlossen. Das hatte auch Auswirkungen auf die Möhlstraße. Vor dem Haus Nr. 45, in dem heute eine Musikschule ihren Sitz hat, zeigt uns Sapir ein Bild vom Mai 1948 als sich hier eine große Gruppe junger Menschen versammelt hat. Denn hier befand sich ein hebräisches Gymnasium mit einer Volksschule und einem Kindergarten. Kinder wurden auf ihre Ausreise aus Deutschland vorbereitet und man lehrte Hebräisch. Schon 1951 wurde die Schule geschlossen, wie auch viele andere Organisationen ihre Arbeit in dieser Zeit einstellten. Damit war die aus jüdischer Sicht bedeutende Zeit der Möhlstraße vorerst beendet. Nur im Haus Nr. 14 gab es von 1966 an bis zur Eröffnung des Gemeindezentrums am Jakobsplatz einen jüdischen Kindergarten sowie die jüdische Sinai-Grundschule.

Im Frühjahr 2026 bietet das Jüdische Museum München wieder Rundgänge in der Möhlstraße an. Bis dahin laden wir euch zu einer digitalen Entdeckungstour ein. In der Ausstellung „München Displaced ONLINE“ findet ihr viele Hintergrundinformationen zur jüdischen DP-Geschichte Münchens und alle recherchierten Adressen:

> Zur Online-Ausstellung

Außerdem könnt ihr alle Adressen in der Möhlstraße und ganz München auf dem virtuellen Stadtplan von Jewish Places erkunden, ganz bequem am Smartphone oder PC:

> Zur Online-Karte