Die Ausstellung „Die Dritte Generation“ widmet sich dem familiären Gedächtnis innerhalb von Überlebendenfamilien und dem Umgang nachfolgender Generationen mit dem Erbe des Holocaust. Der Münchener Unternehmer Roy Rajber erzählt unserer Gastautorin Marina Maisel aus seiner Familiengeschichte.

# Interview

„Deutsches Judentum ist eine Packung Matzemehl“ – Chana Freundlich in der Ausstellung „Die Dritte Generation“

In einer multimedialen Installation erforscht Künstlerin Chana Freundlich, wie es ihren Familienmitgliedern gelang, den Khurbn (Jiddisch für Holocaust) in und um Berlin herum in Verstecken und mit falschen Identitäten zu überleben. Kuratorin Ulrike Heikaus hat mit der Künstlerin über ihr mehrjähriges Rechercheprojekt gesprochen.

Café Zelig – Ein ‚Safe Space‘ für Überlebende und seine Zukunft

Das 2016 gegründete „Café Zelig“, der Münchner Treff für Schoa-Überlebende, wird in Zukunft ein wichtiger Baustein im umfassenden Projekt „Mi Dor Le Dor“. Unsere Gastautorin Marina Maisel hat mit der Leiterin Miriam Acoca-Pres, Projektbeteiligten und Besucher*innen des Cafés gesprochen.

#ErinnerungsObjekte Ein Foto und ein Wehrausweis von Yuriy (Juda) Janet

Die Ausstellung „Die Dritte Generation“ widmet sich dem familiären Gedächtnis innerhalb von Überlebendenfamilien und dem Umgang nachfolgender Generationen mit dem Erbe des Holocaust. Im Münchener Theater „Schauburg“ trifft unsere Gastautorin Marina Maisel den Theaterpädagogen, Regisseur und Schauspieler Yevgen Bondarskyy, den Urenkel des Veteranen Yuriy (Juda) Janet.

Beliebte Hashtags:

#DritteGeneration: Fabian Erik Patzak

Fabian Erik Patzak lebt als Künstler in Wien. In seinen Arbeiten beschäftigt er sich u.a. mit den Themen Migration und Erinnerung. Nach dem Anschluss Österreichs floh seine Familie aus Wien in die USA. In seiner mehrteiligen Serie „Direct Transit“ geht Patzak der Flucht seiner Verwandten nach. „Wheel of Fortune“ zeigt auf einer Weltkarte die gefährliche und turbulente Fluchtroute seiner Urgroßmutter.

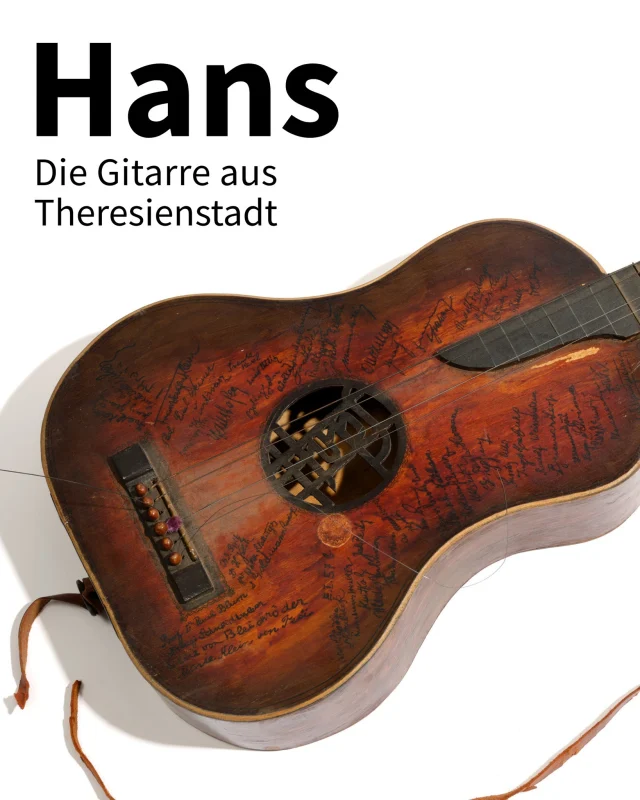

#MemoryObjects Jack the Violin

The exhibition “The Third Generation. The Holocaust in Family Memory” examines various approaches that survivors and their descendants have undertaken to engage with the legacy of the Holocaust. It also highlights the special significance that family heirlooms and photographs carry. We asked our online community which object has a special meaning for them. Music researcher Joshua Silberstein-Bamford spoke about the family violin (known as Jack) that his grandfather was able to take with him when he fled Vienna.

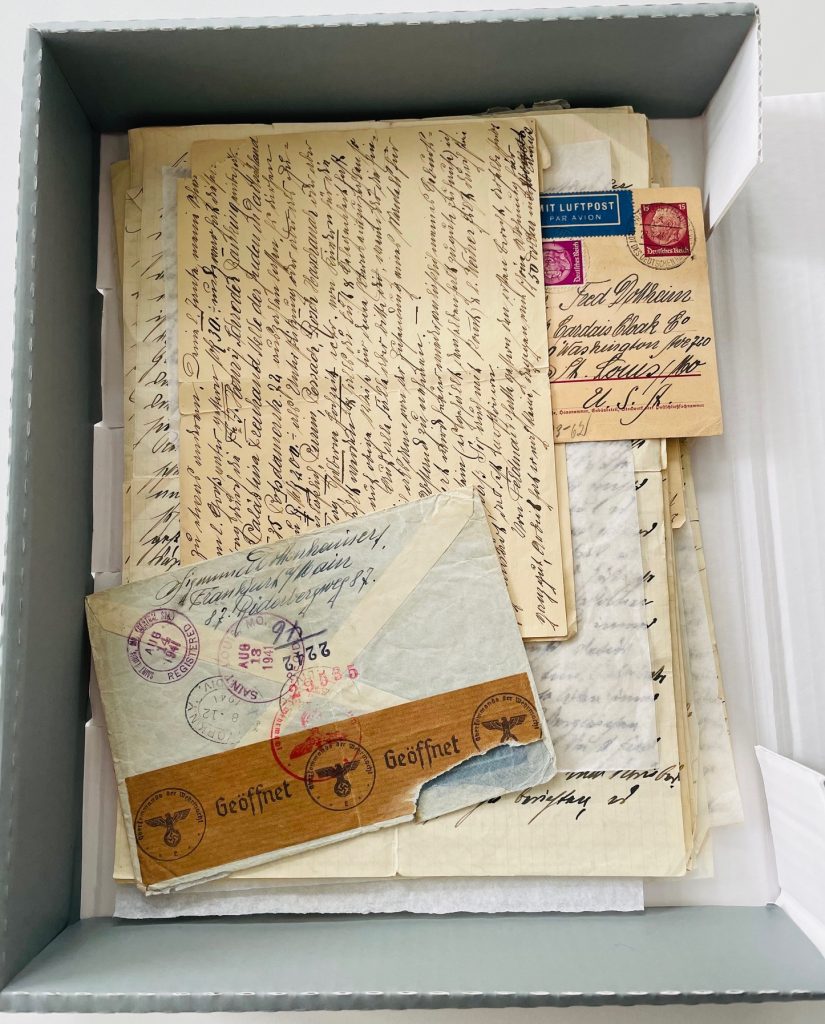

Die Aura der Originale: Zur Schenkung eines Briefkonvoluts der Familie Dottenheimer ans Jüdische Museum München

In der aktuellen Ausstellung „Die Dritte Generation. Der Holocaust im familiären Gedächtnis“ findet sich eine Vitrine mit Briefen, die den Besucher*innen das Schicksal der Familie Dottenheimer näherbringen möchte. Nun schenkte die Familie dieses bedeutende Zeitdokument ans Jüdische Museum München. Kuratorin Ulrike Heikaus hat mit der Nachkommin Faye Dottheim-Brooks über die Briefe und ihre Bedeutung für die Familie heute gesprochen.

#ErinnerungsObjekte: Ein Gemälde von Max Mannheimer

Die Ausstellung „Die Dritte Generation“ widmet sich dem familiären Gedächtnis innerhalb von Überlebendenfamilien und dem Umgang nachfolgender Generationen mit dem Erbe des Holocaust. In einem Interview erzählt Judith Faessler, die Enkelin des Holocaustüberlebenden Max Mannheimer, über sein Bild und sein Leben und auch, wie das Schicksal ihres Großvaters ihr Leben beeinflusst hat. Das Interview führte unsere Gastautorin Marina Maisel.

#München Displaced ONLINE

#MemoryObjects Family Photograph, Taken Before the Outbreak of the War

The exhibition “The Third Generation. The Holocaust in Family Memory” explores various strategies for dealing with and examining the legacy of the Holocaust within survivors’ families. Inherited objects, family archives or photographs are often the vehicles for this inter-generational encounter. We asked our online community which object they would have chosen for the exhibition and what story they connect with it. Computer Science and Engineering Professor Martin Tompa chose a family photograph from Vienna taken prior to the outbreak of the war.

#ThirdGeneration: Jonathan Rotsztain

Jonathan Rotsztain is a Toronto-based writer, cartoonist and graphic designer. In our current exhibition he presents his artwork Patterns, an installation that was first shown at Toronto’s FENTSTER Gallery. It thematizes the invisible influences that shape patterns of behaviour and intergenerational trauma and is part of his broader project Self-Loving Jew.

Die Fabrik der verlorenen Fäden. Ein partizipatives Theaterstück über Rosa Klauber

2021 widmete sich das Jüdische Museum München in einer Studienraumausstellung dem Spitzenhaus Rosa Klauber. Das Theaterkollektiv Traummaschine Inc. präsentiert jetzt im PATHOS theater ein Stück für Kinder und Jugendliche, das von Rosa Klauber erzählt. Wir haben mit Judith Huber und Christoph Theussl gesprochen, die das Stück realisiert haben.

Das Jüdische Museum München auf Instagram - @juedischesmuseum

#MemoryObjects Leather File Folder, Used During the Family’s Escape

The exhibition “The Third Generation. The Holocaust in Family Memory” explores various strategies for dealing with and examining the legacy of the Holocaust within survivors’ families. Inherited objects, family archives or photographs are often the vehicles for this inter-generational encounter. We asked our online community which object they would have chosen for the exhibition and what story they connect with it. Author and researcher Anne Hand picked a leather file folder that her family used during their flight from Austria.

Die Dritte Generation: Münchner Perspektiven

Die Ausstellung „Die Dritte Generation. Der Holocaust im familiären Gedächtnis“ ist in Zusammenarbeit mit dem Jüdischen Museum Wien entstanden. Für die Präsentation in München wurde einiges verändert. Wir haben mit der Münchner Kuratorin Ulrike Heikaus darüber gesprochen, was neu ist.

„Nicht über uns ohne uns“ – Das Projekt „Inklusion“ am Jüdischen Museum München

Kulturelle Teilhabe für alle ist eines der Ziele des Jüdischen Museums München. Doch was braucht es, um den Museumsbesuch für alle zu ermöglichen und Barrieren im Museum abzubauen? Wir haben mit Sarah Steinborn gesprochen.

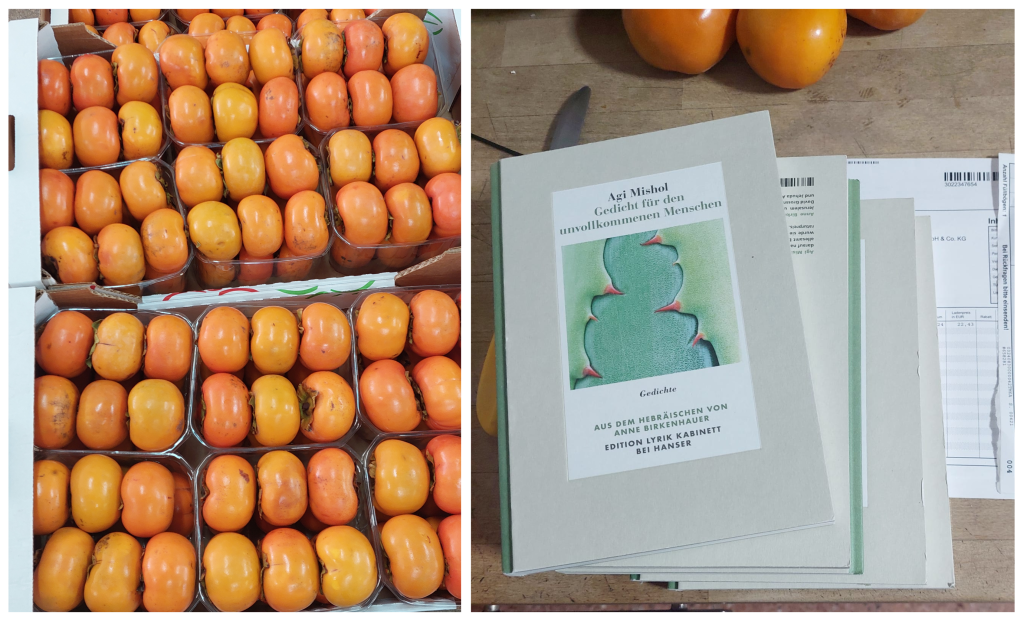

Vier Fragen an… Agi Mishol

Im Rahmen der Audioinstallation „7. Oktober“ im Foyer des Jüdischen Museums München ist das Gedicht „Schutzraum“ der israelischen Dichterin Agi Mishol zu hören. Wir haben mit ihr über das Gedicht gesprochen.

Bildgeschichten. Münchner Jüdinnen und Juden im Porträt

Die Ausstellung „Bildgeschichten“ beleuchtet jüdische Geschichte und Kultur in München anhand von Porträts. Kuratorin Lara Theobalt im Gespräch über die Ausstellung.

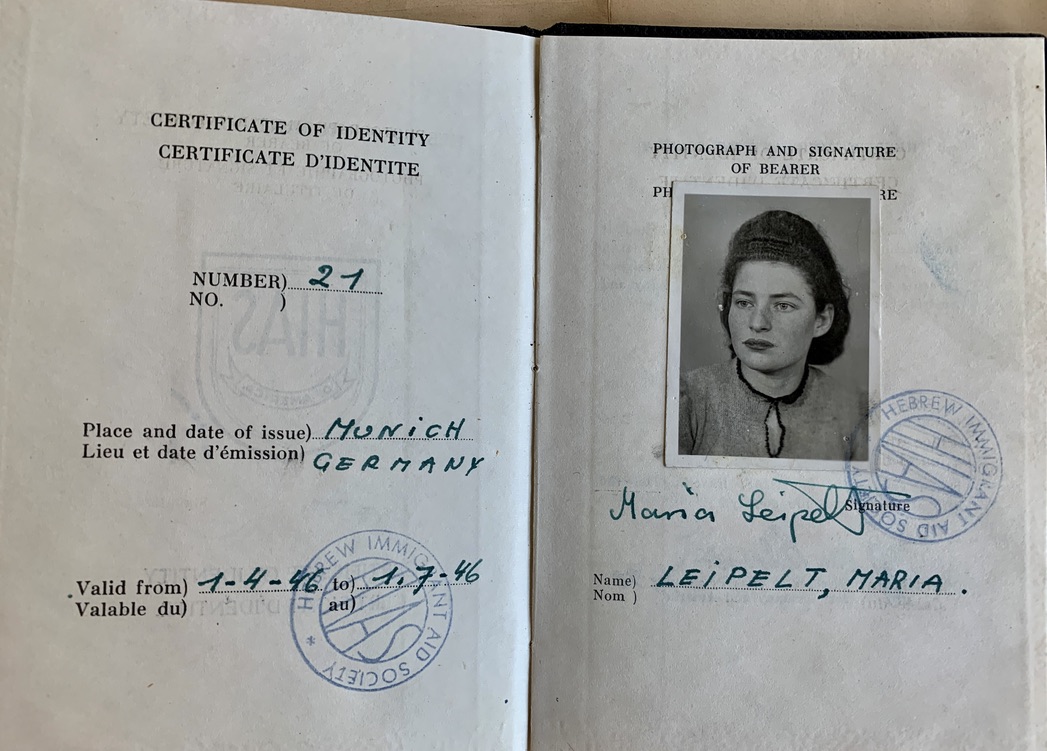

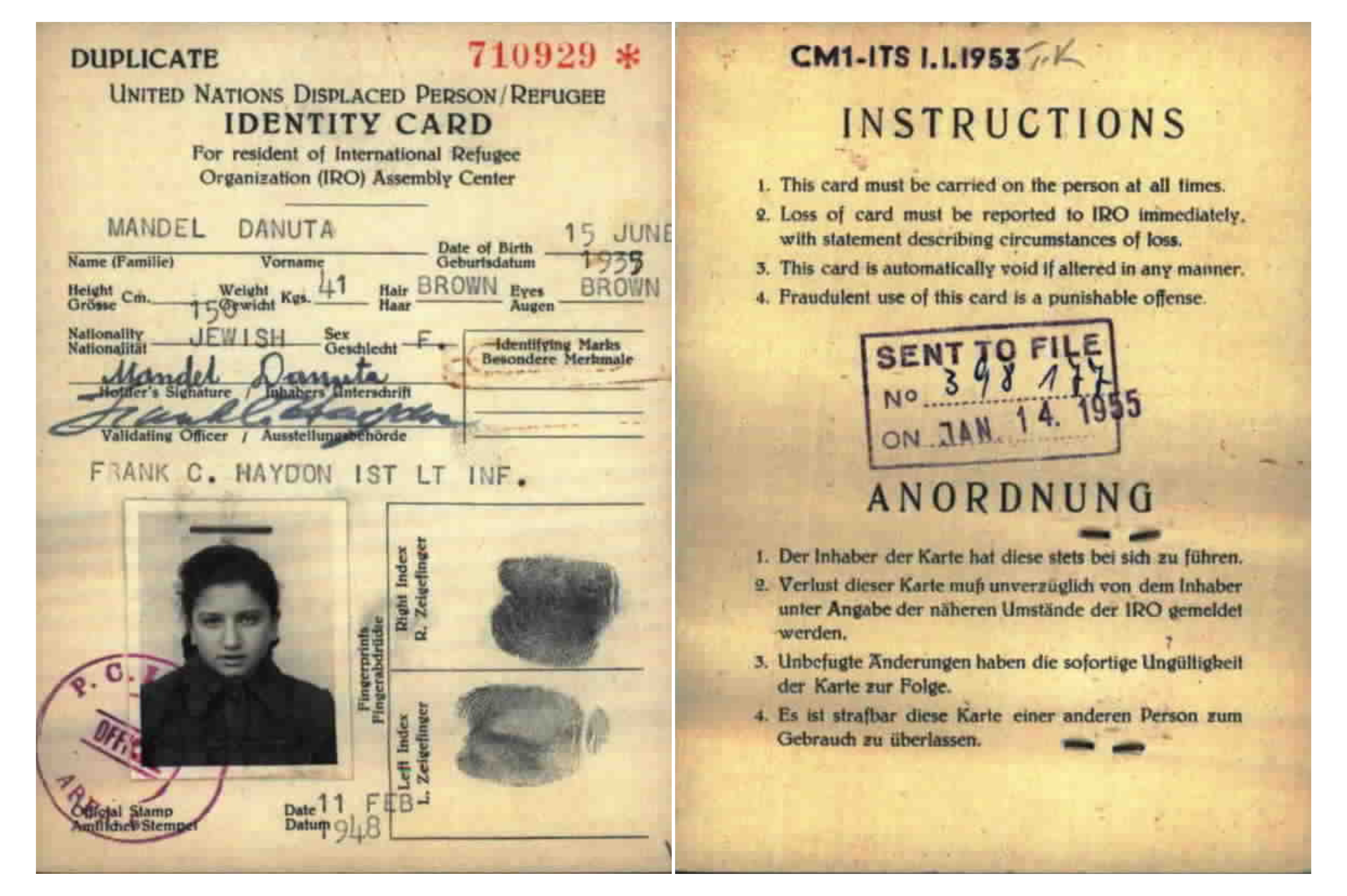

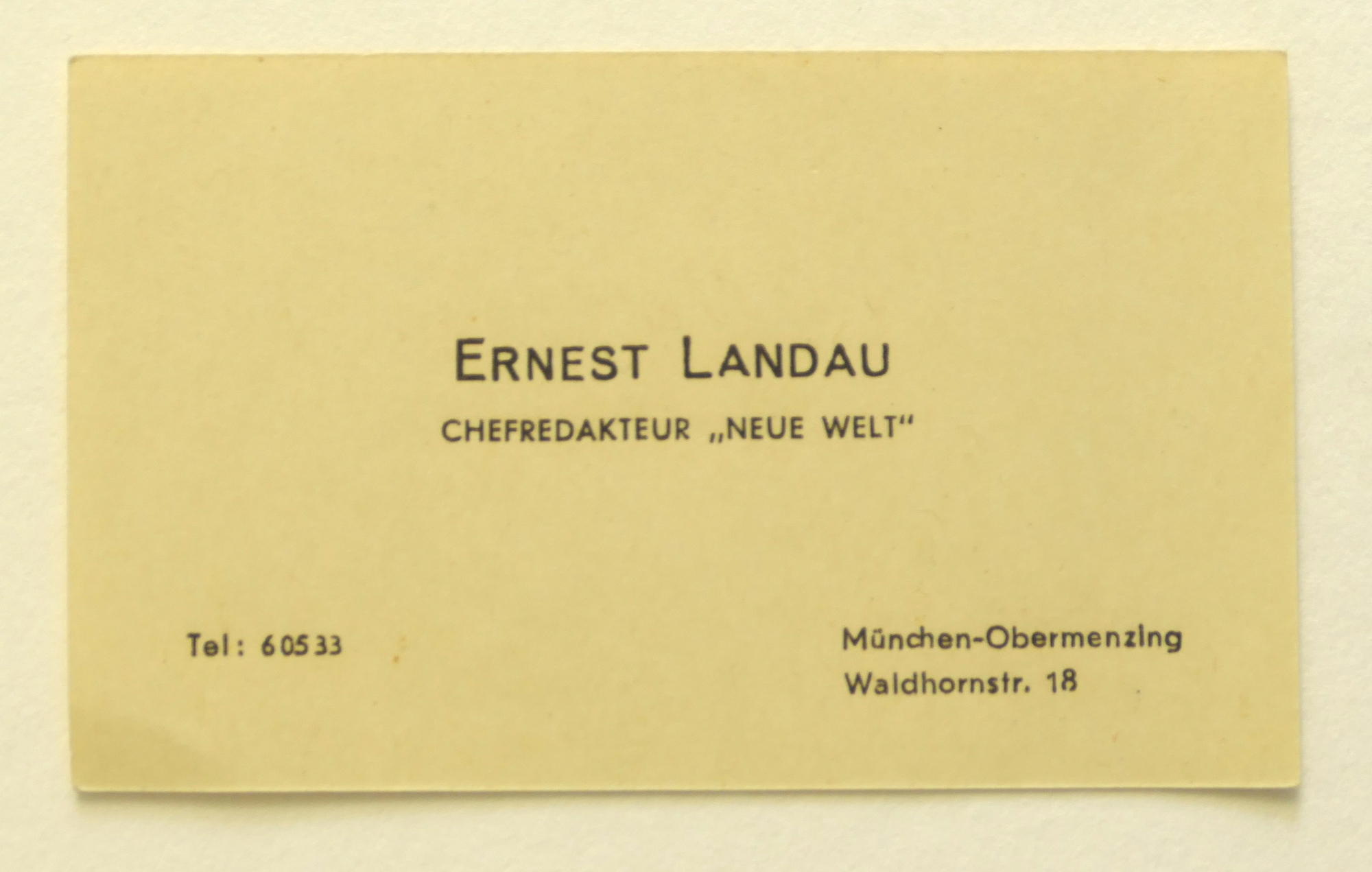

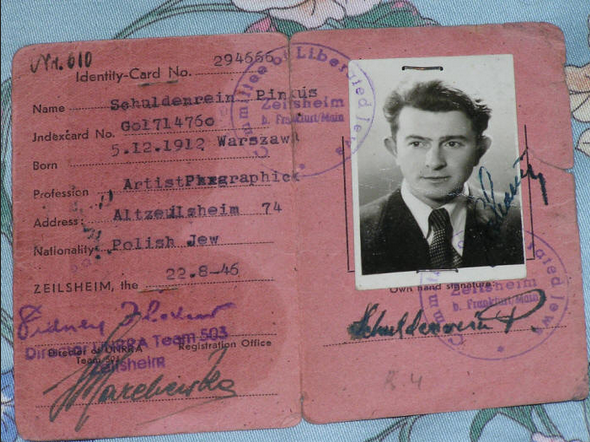

München Displaced. Der Rest der Geretteten

Das Ausstellungsprojekt „München Displaced“ beleuchtet erstmals die Münchner Nachkriegsgeschichte aus Sicht der sogenannten Displaced Persons. Kuratorin Jutta Fleckenstein über die Hintergründe der Ausstellung.