Jüdische Lebenswelten, Geschichte und Kultur Seite 12

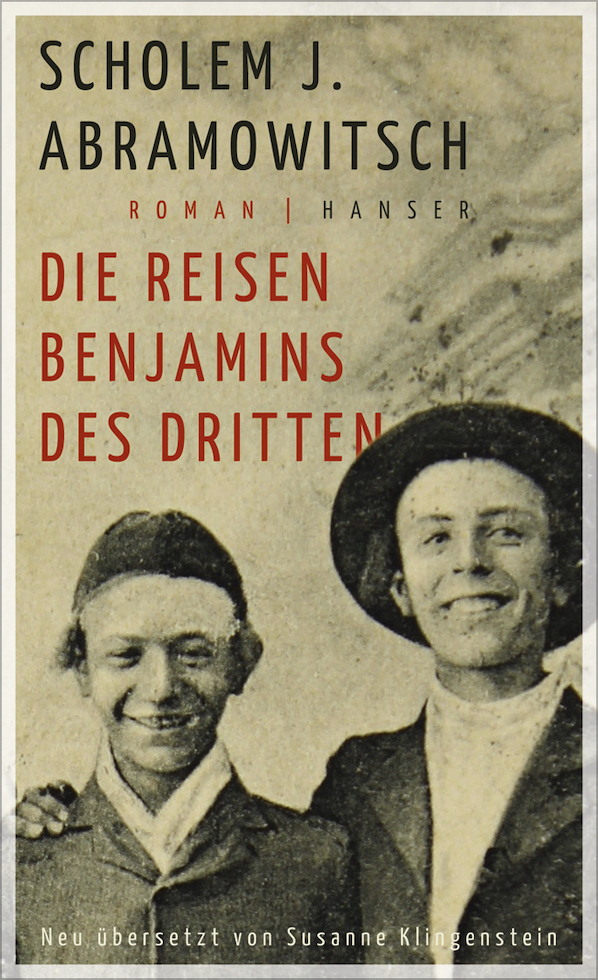

Ein jüdischer Don Quijote

Neuer Rundweg zur DP-Geschichte in St. Ottilien

Aktiv gegen Vorurteile: Jugendmedientagung zu Gast im Jüdischen Museum München

Beliebte Hashtags:

Die Geschichte eines Apfelsalats oder wieso essen Juden gerne Hering?

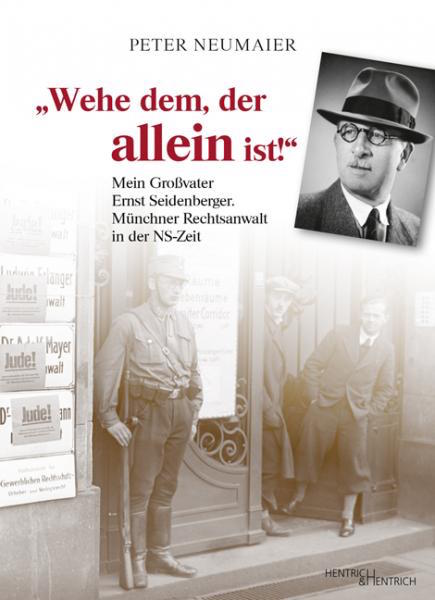

„Am Anfang gab es keine zusammenhängende Erzählung.“ – Peter Neumaier erinnert an den Münchner Rechtsanwalt Ernst Seidenberger

Was haben die aschkenasische und sephardische Küche gemeinsam?

Kinderworkshop: Rosch Haschana – Ein süßes Neujahr!

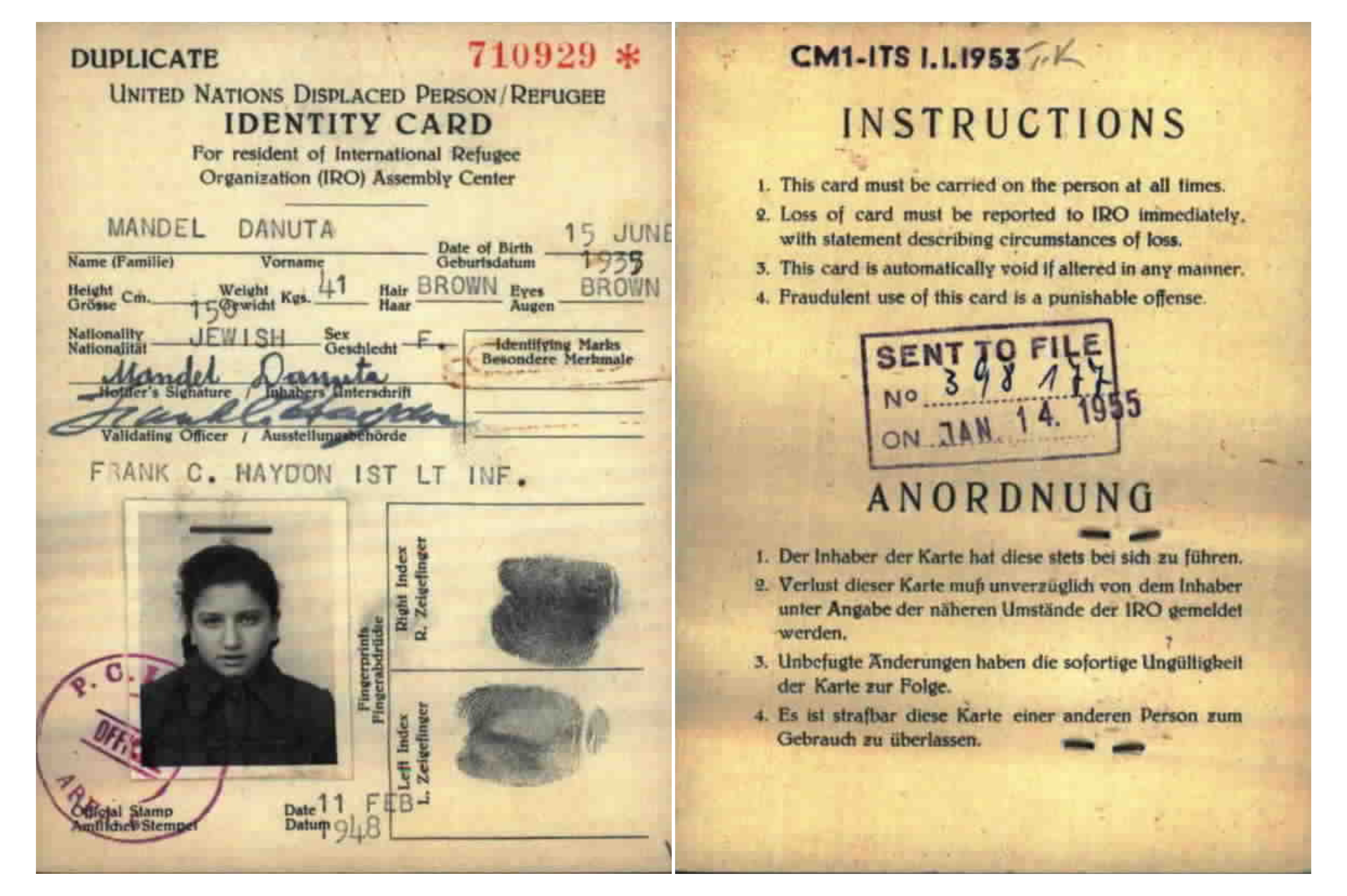

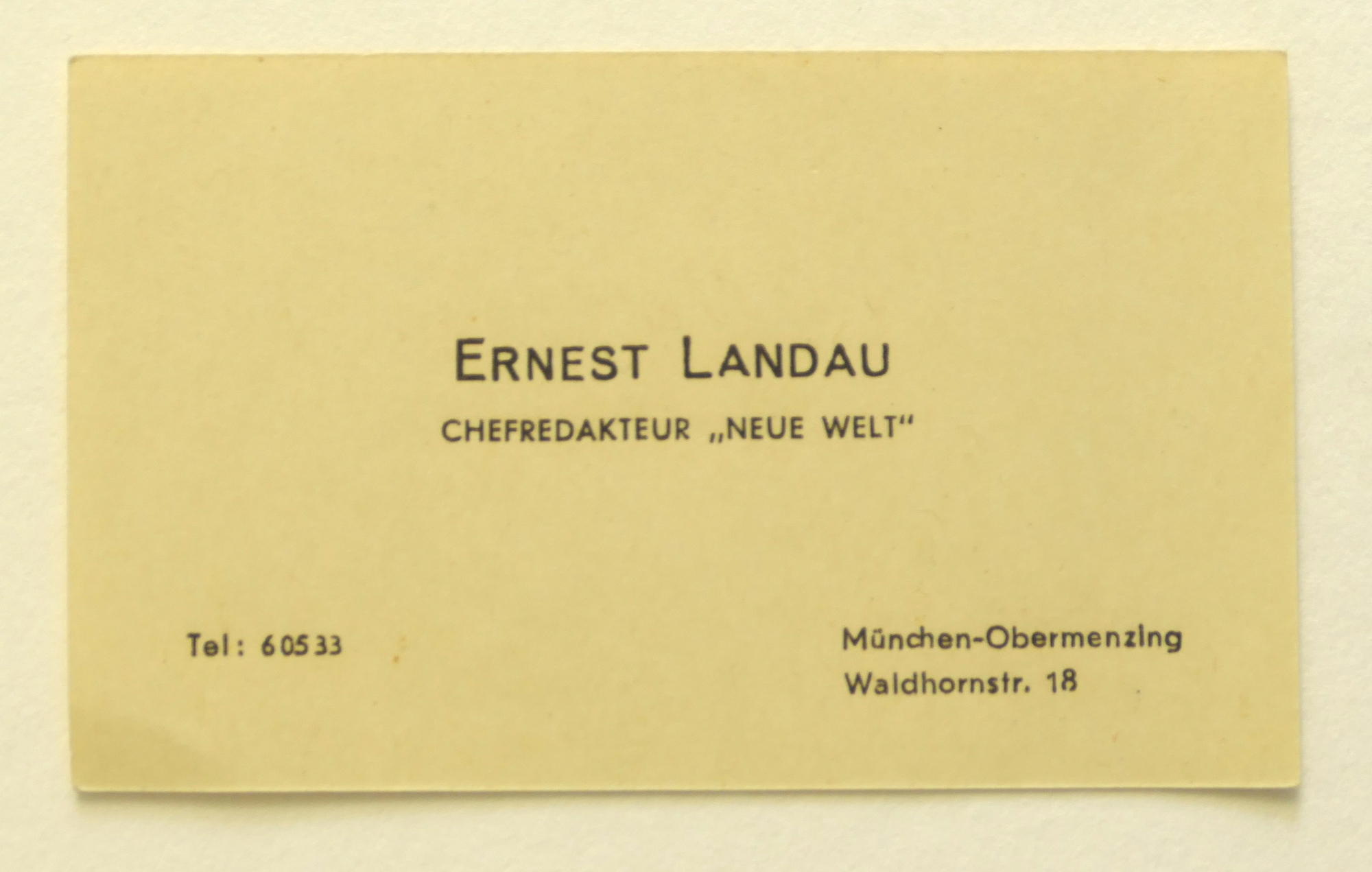

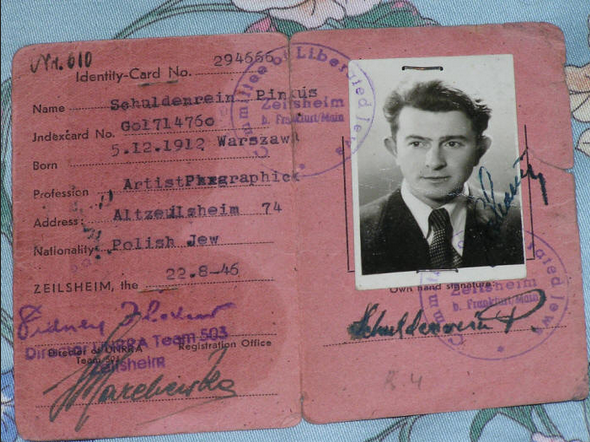

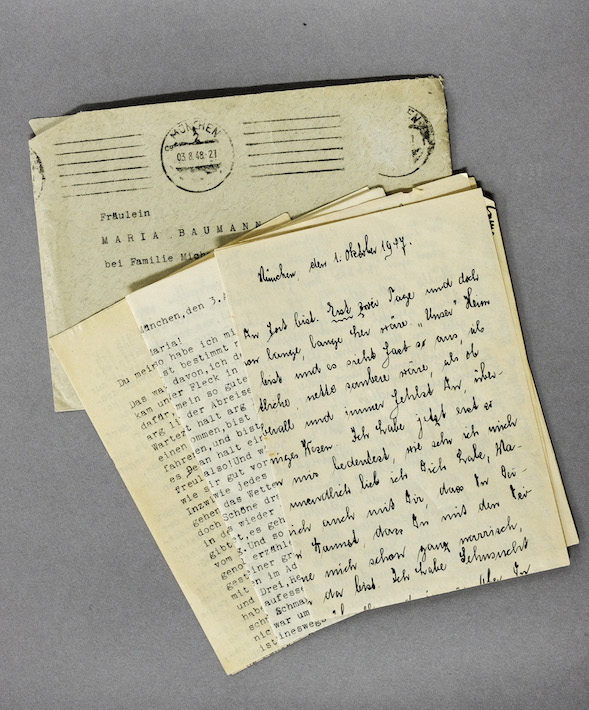

#München Displaced ONLINE

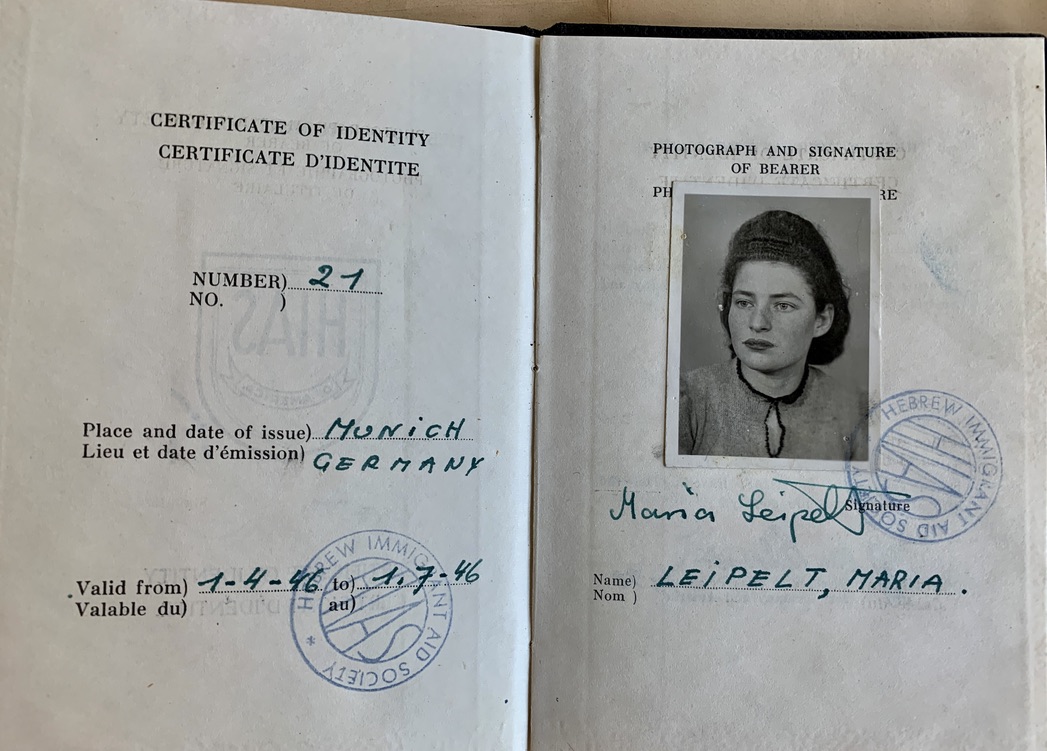

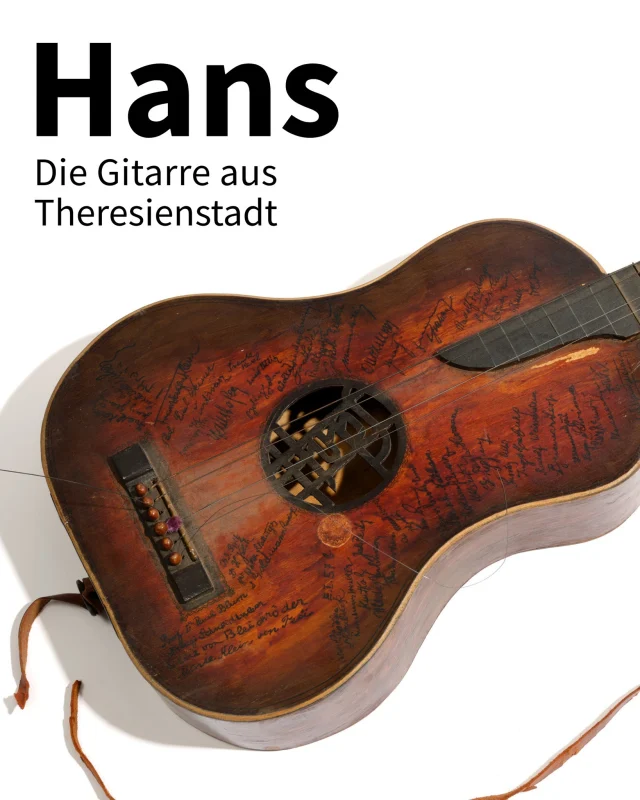

„Uns war bewusst, wie viel Glück wir hatten…“

Landauer, der Rückkehrer (3/3)

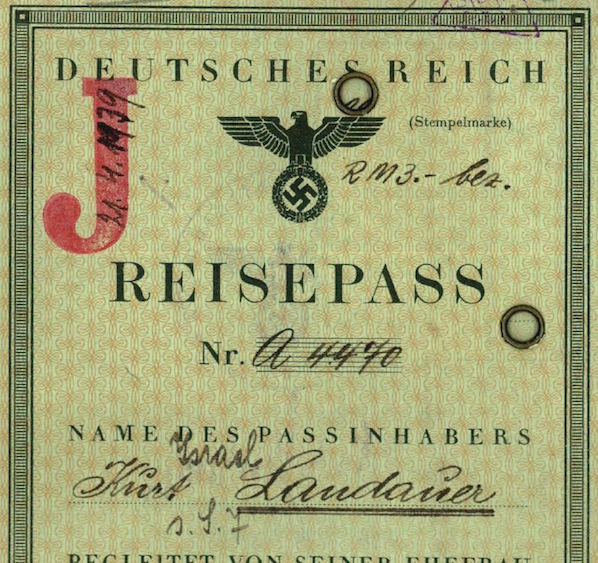

Landauer, der als Jude Verfolgte (2/3)

Das Jüdische Museum München auf Instagram - @juedischesmuseum

Bayerisch-Koscher: Das Kraut à la Schabbat

Landauer, der Fußballer und Präsident bis 1933 (1/3)

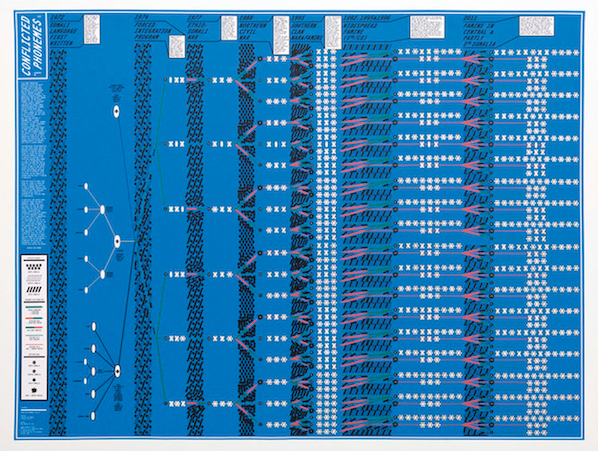

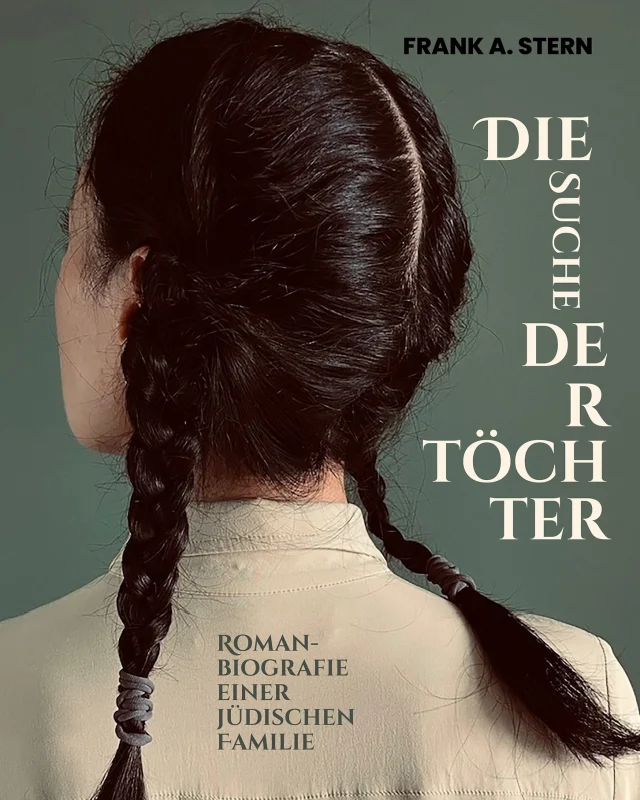

„Meiner Träume Internationale“

Weist des Traumes lächelnd leise Spur

Zwischen neuen und verlornen Orten

Spann der Traum nun seine Silberschnur

(Auszug aus: Schalom Ben-Chorin, Traumgeographie, Jerusalem 1938)

Podiumsgespräch: Jüdische Objekte im Museum – Sammeln, Bewahren, Ausstellen gestern und heute

Im Museum für Franken in Würzburg fand gestern im Rahmen des Begleitprogramms unserer Ausstellung „Sieben Kisten mit jüdischem Material. Von Raub und Wiederentdeckung 1938 bis heute“ ein Podiumsgespräch statt.

Über „Jüdische Objekte im Museum – Sammeln, Bewahren, Ausstellen gestern und heute“ diskutierten Staatsminister Bernd Sibler, Würzburgs Oberbürgermeister Christian Schuchardt, Dr. Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Dr. Claudia Lichte vom Museum für Franken und unser Direktor Bernhard Purin.

![Einband der dritten Auflage von Marie Elsasser’s Kochbuch [1905]. Frankfurt 1921](https://blog.juedisches-museum-muenchen.de/wp-content/uploads/Blog_1_Foto-1.jpg)