»Und Hallo, wenn meine Frau ihr Dirndl trägt, dann finde ich das wirklich sehr hübsch.«

Leben Seite 3

Judn ohne Wiesn: Der Michi

»Ich trag’s, weil’s halt echt gut ausschaut.«

Dirndl und Lederhose trotz alledem

Wenn sich Leerstellen mit Ideen füllen, wenn man der Lage heiter trotzt, wenn diese Corona-Krise, die uns so viel vermasselt, ein bemerkenswert buntes Gegenprogramm zur Folge hat, dann ist das doch auch etwas wert.

Von Puppenstuben zum Oktoberfest

Am St.-Jakobs-Platz laufen die Vorbereitungen für ein besonderes Wiesn-Jahr: Im Schaufenster des Orag-Hauses und – ab Dienstag – im Foyer des Jüdischen Museum gibt es gleich zweimal bayerische Tradition aus jüdischer Perspektive zu sehen.

Beliebte Hashtags:

Was macht ein Museum, wenn es zu ist?

Seit vergangenen Samstag ist das Jüdische Museum München geschlossen – so, wie alle

Museen in Deutschland, in Europa und anderswo. Vorerst bis 19. April, wie lange es aber

wirklich dauern wird, wissen wir nicht.

Museen in Deutschland, in Europa und anderswo. Vorerst bis 19. April, wie lange es aber

wirklich dauern wird, wissen wir nicht.

Die Geschichte eines Apfelsalats oder wieso essen Juden gerne Hering?

Gilt eigentlich Fisch als Fleisch? – Nicht für die jüdische Tradition. Über die besondere Rolle des Herings für die aschkenasische Küche.

Was haben die aschkenasische und sephardische Küche gemeinsam?

Was ist eine „jüdische Küche“? Gibt es sie überhaupt? Wenn man über eine „jüdische Küche“ spricht, werden zunächst die jüdischen Speisegesetze (Kaschrut) erwähnt. Aber gibt es ein ursprünglich jüdisches Lebensmittel, das in allen jüdischen Küchen der Welt vorkommt?

Kinderworkshop: Rosch Haschana – Ein süßes Neujahr!

Ende September beginnt im jüdischen Kalender das neue Jahr. In unserem Ferienprogramm dreht sich schon diese Woche alles um das Neujahrsfest.

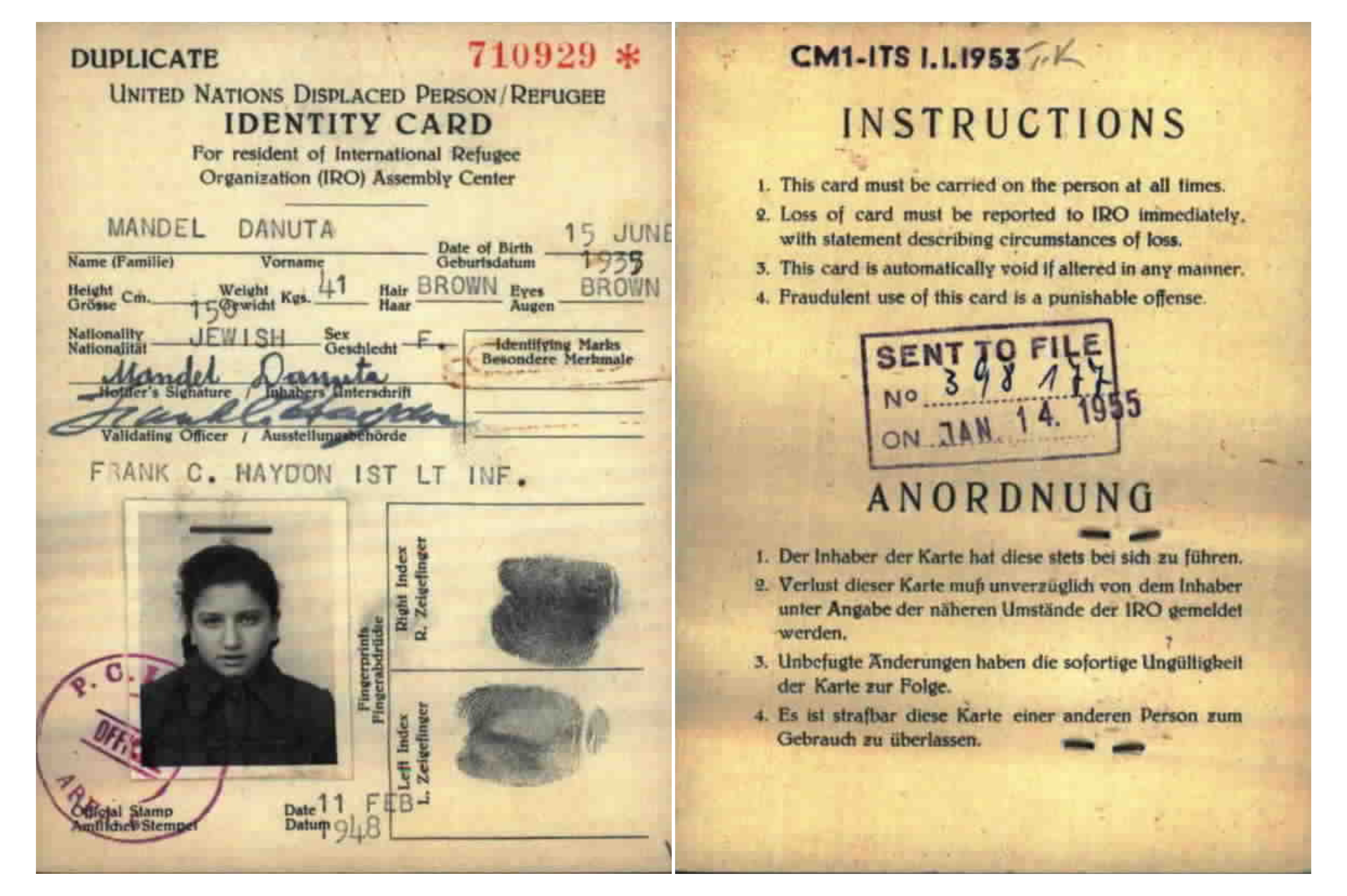

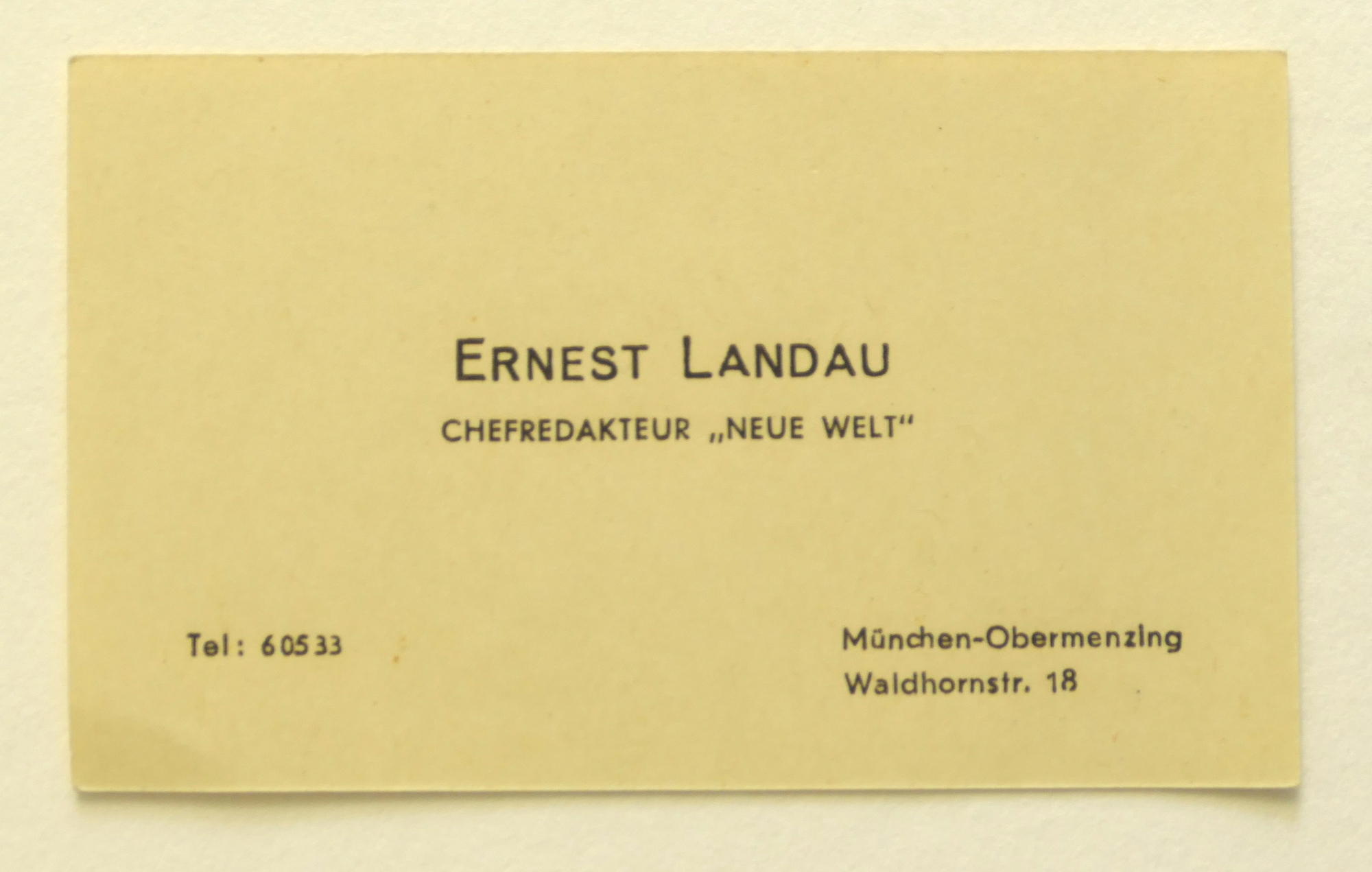

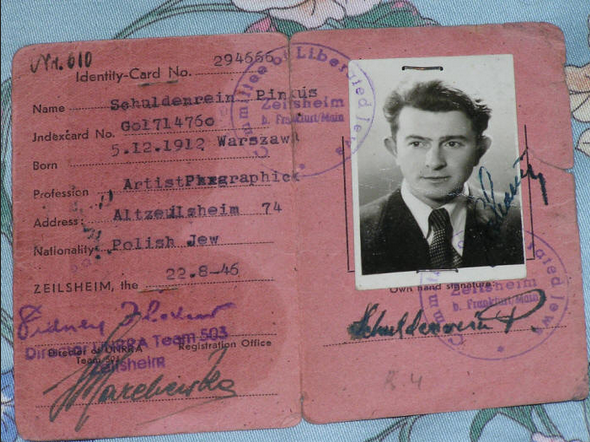

#München Displaced ONLINE

Bayerisch-Koscher: Das Kraut à la Schabbat

Jede Küche ist eine Kulturerscheinung, die uns viel über die Menschen erzählen kann, die diese Küche schufen. Auch die süddeutsche-jüdische Küche kann man als eine Quelle benutzen, um die religiösen, sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse der Jüdinnen und Juden Bayerns zu erforschen. In dem vorliegenden Beitrag wird ein Rezept aus dem „Kochbuch für die einfache und feine jüdischen Küche“ von Marie Elsasser (1905) präsentiert, das in sich ein typisch-bayerisches Gemüse mit der jüdischen Geschichte und Tradition vereint. Heute geht es um Kohl und dessen Zubereitung für das Schabbatmahl.

Bayerisch-Koscher. Die einheimischen Speisen des süddeutschen Judentums

Die Essgewohnheiten der Menschen spiegeln etwas von deren Geschichte wider. Diese Aussage trifft auch auf die deutsch-jüdische Küche zur Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert zu. In vier Blogbeiträgen wird das „Kochbuch für die einfache und feine jüdische Küche“ von Marie Elsasser, das 1905 entstand, näher vorgestellt.

Neue Wege, neue Besucher – am Sonntag ist Internationaler Museumstag

Am kommenden Sonntag, den 13. Mai ist Internationaler Museumstag! Unter dem Motto „Netzwerk Museum: Neue Wege, neue Besucher“ feiern die Museen in ganz Deutschland den Aktionstag und bieten ein vielfältiges Programm:

Das Jüdische Museum München auf Instagram - @juedischesmuseum

SpielRegeln – Tribüne to go

Unsere Ausstellung „Never Walk Alone. Jüdische Identitäten im Sport“ ist auf der Zielgeraden.

Pop Up Yoga im Jüdischen Museum

Während draußen der Regen auf die Pflastersteine des Jakobsplatzes plätscherte, wurde im Jüdischen Museum am Sonntagabend die Sonne begrüßt. Bereits zum zweiten Mal rollten rund 15 Frauen pop-up-mäßig ihre Yoga-Matten bei uns aus – dieses Mal nicht im Foyer, sondern inmitten unserer derzeitigen Wechselausstellung „Never Walk Alone. Jüdische Identitäten im Sport“. Direkt unter den Augen der von Andree Volkmann gezeichneten, von einer Tribüne herunter blickenden Zuschauer und Zuschauerinnen im ersten Stock ging es vom „nach unten schauenden Hund“ in die Brettstellung und dann weiter in die Kobra.

Bewusstheit durch Bewegung: Feldenkrais in München

Eine alltägliche Bewegung: Wir setzen uns auf einen Stuhl und stehen wieder auf – ohne darüber nachzudenken, ohne Bewusstheit. Was genau passiert jedoch in unserem Körper, wenn wir gewohnte Bewegungen ausführen? Welche Muskeln und Gelenke sind eigentlich involviert? Was ist willkürlich, was unwillkürlich in der Bewegungsabfolge? Moshé Feldenkrais, der 1904 in Slawuta im Russischen Kaiserreich geboren wurde und als Vierzehnjähriger nach Palästina auswanderte, der Physik in Paris studierte und sich danach auch intensiv mit Neurophysiologie und Neuropsychologie auseinandersetzte, hat früh damit begonnen, eine Methode zu entwickeln, welche die Selbstwahrnehmung anhand vielfältiger Fragen schärft und somit Lernerfahrungen ermöglicht. In München gibt es heute zahlreiche Angebote für Feldenkrais-Kurse, wie sie etwa auch die gelernte Sozialpädagogin Sylvia Regelin in ihren Praxisräumen in Neuhausen unterrichtet.

Mr. Gaga am DOK.fest

„Stell dir vor, du wärst eine Spaghetti in kochendem Wasser.“ Das ist doch gaga? Richtig! Gaga, das ist ein Tanz, oder vielmehr eine „Bewegungssprache“, die vor etwa zehn Jahren von dem israelischen Choreographen und Tänzer Ohad Naharin entwickelt wurde und seither nicht nur von ihm an der Batsheva Dance Company in Tel Aviv unterrichtet wird.

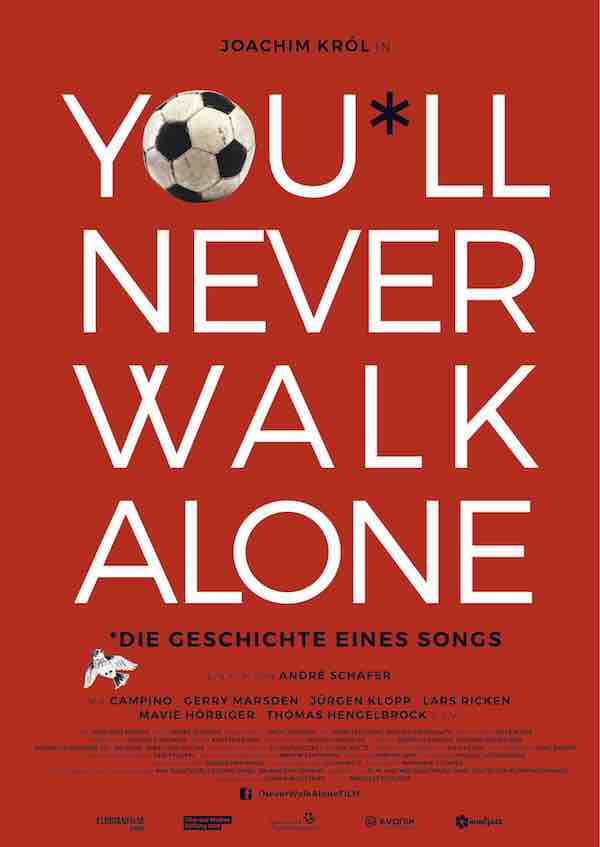

Dokfilm: You’ll Never Walk Alone – Die Geschichte eines Songs

„Zwei Minuten und 38 Sekunden pure Magie“. Das ist, mit den Worten des Stadionsprechers des FC Liverpool, George Sephton, die bekannteste Fußballhymne der Welt: „You’ll never walk alone“. Die verblüffende und über 100 Jahre zurückreichende Geschichte dieses Songs erzählt jetzt der gleichnamige Dokumentarfilm, der am 18. Mai in die Kinos kommen und in Kooperation mit dem Jüdischen Museum zuvor schon auf dem 32. Internationalen Dokumentarfilmfestival München gezeigt werden wird. Aber was hat dieses Musikstück, das wohl zu den bekanntesten und meist gesungenen des Planeten gehört, in dem es jedoch eigentlich gar nicht um Fußball geht, denn mit jüdischer Geschichte zu tun?

Auf der Zielgeraden…

… befindet sich nicht nur Ernst Emanuel Simon, Läufer und Titelfigur unserer nächsten Ausstellung zu jüdischen Identitäten im Sport, sondern auch das Team rund um die Vorbereitung für Never Walk Alone. Nur noch eine Woche bis zur Eröffnung und man kommt beinahe außer Atem, sieht man, wie rasant das Projekt unter vielen kundigen Händen immer mehr an Gestalt annimmt.

![Einband der dritten Auflage von Marie Elsasser’s Kochbuch [1905]. Frankfurt 1921](https://blog.juedisches-museum-muenchen.de/wp-content/uploads/Blog_1_Foto-1.jpg)