Stimmen Seite 6

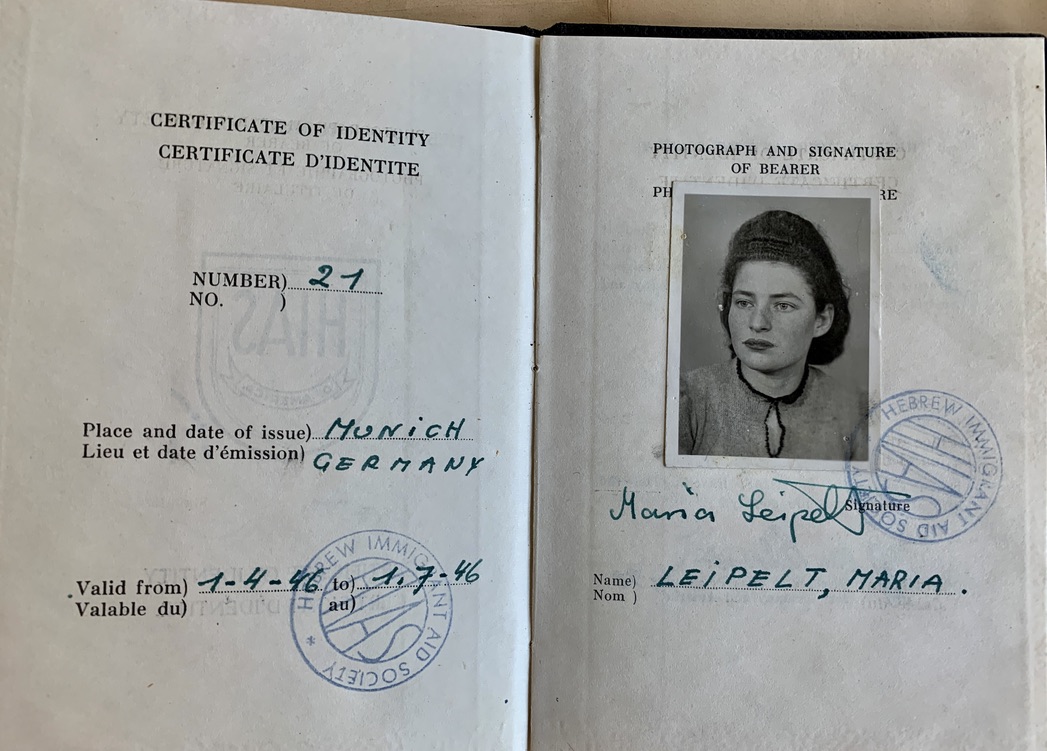

Kurt Landauer und Maria Baumann. Briefwechsel Oktober 1944 bis Oktober 1948

„!Nie wieder“ ist eine Botschaft, die man nicht oft genug auf den Weg bringen kann – der FC Bayern München bietet anlässlich des „Erinnerungstages im deutschen Fußball“ ein entsprechendes Programm: Am Sonntag, den 28. Januar 2018 von 11.00–12.30 Uhr (Einlass ab 10.00 Uhr) werden in einer Matinée Briefe des jüdischen Ehrenpräsidenten Kurt Landauer und seiner späteren Ehefrau Maria Baumann vorgetragen.

„Mit zurückhaltendem Druck“ – Kolloquium „Jüdisches in bayerischen Museen und Ausstellungen“ zu Ehren von Dr. Otto Lohr

„Nie wieder. Schon wieder. Immer noch. Rechtsextremismus in Deutschland seit 1945“ – NS-Dokumentationszentrum zeigt neue Sonderausstellung

Beliebte Hashtags:

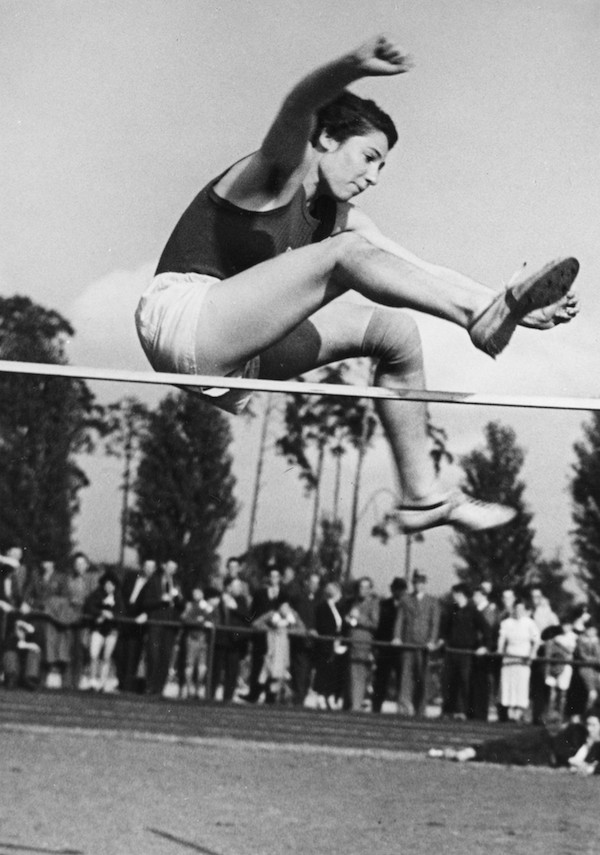

Zum Tod von Gretel Bergmann

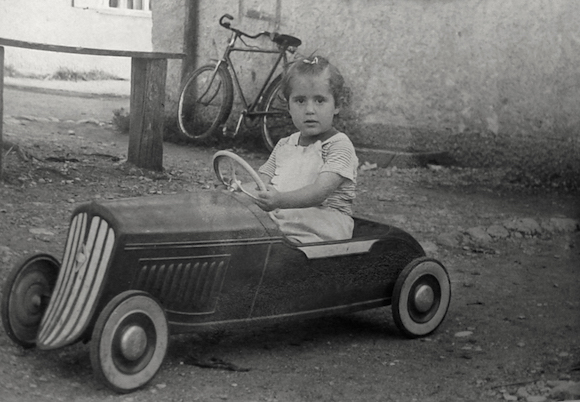

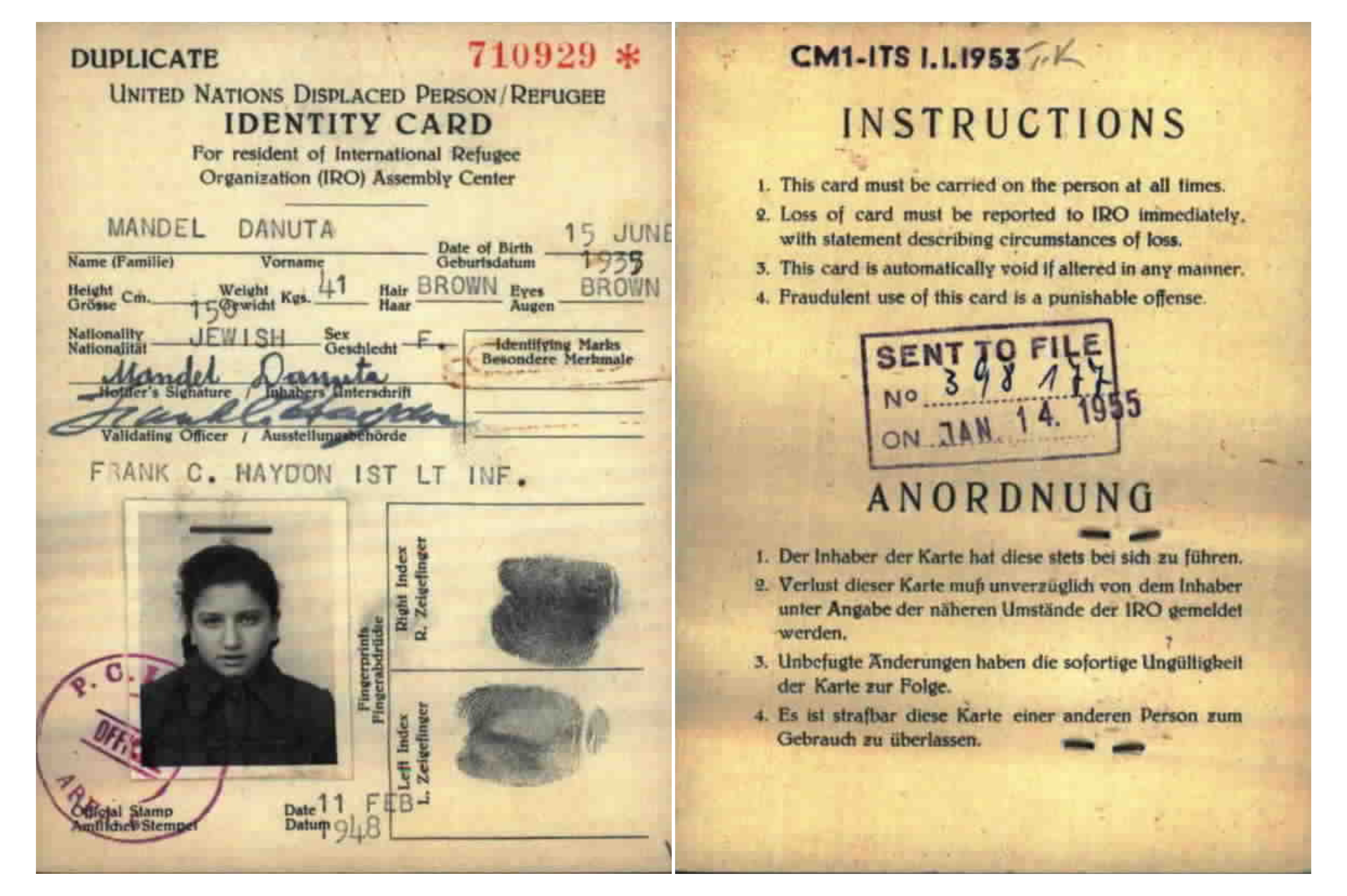

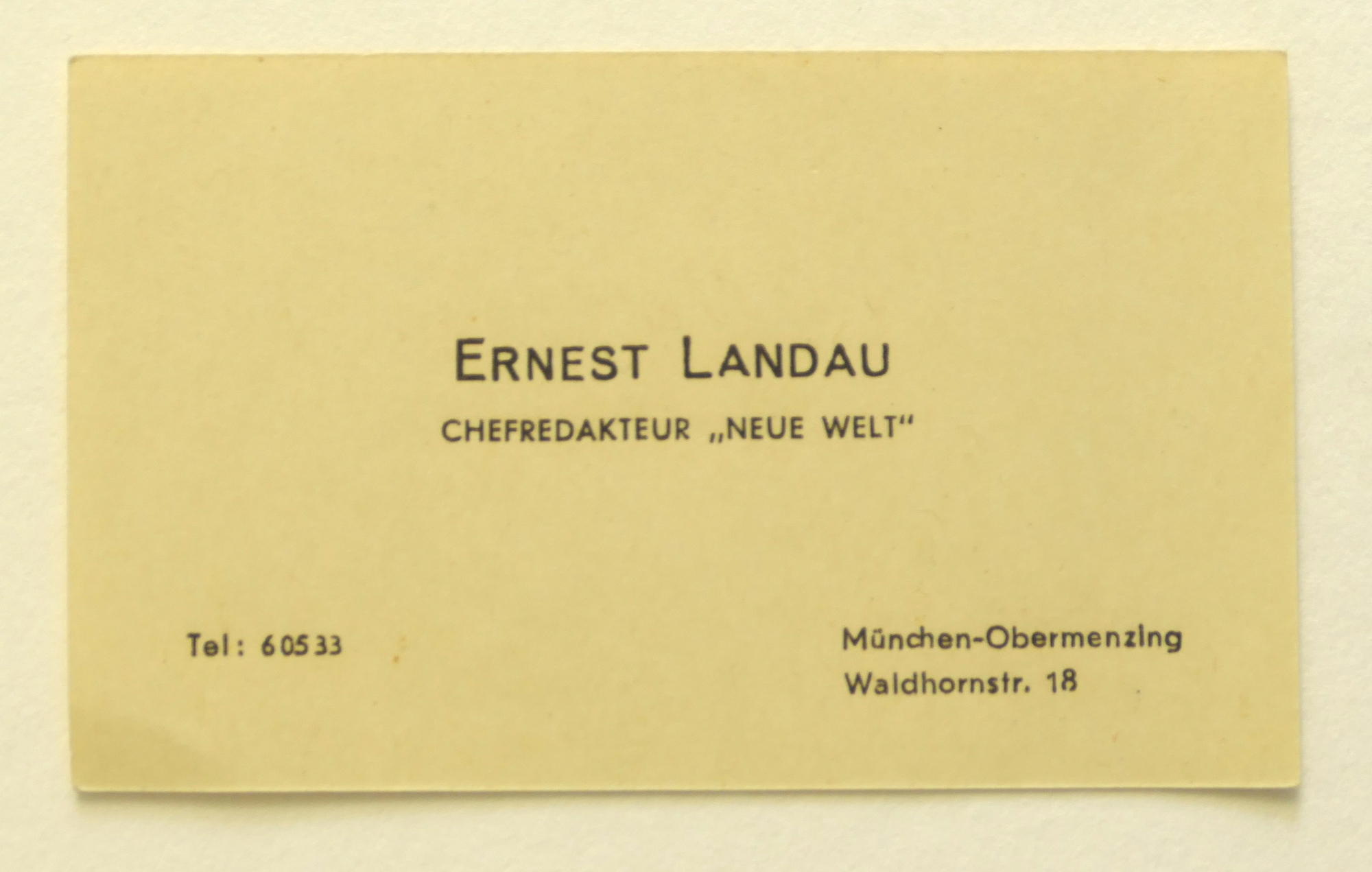

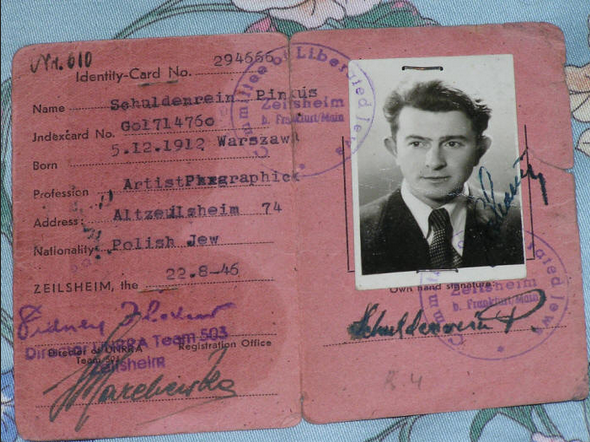

Film und Ausstellung zum Jüdischen Leben in München in den 1950er und 1960er Jahren – das „Making of“

In unserem Studienraum zeigen wir derzeit eine Ausstellung zum Jüdischen Leben in München nach 1945. Realisiert wurde sie von Studierenden der Abteilung für Jüdische Geschichte und Kultur der LMU. Zeitgleich entstand in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Rundfunk ein Dokumentarfilm mit dem Titel „Wir sind geblieben“. Wie es dazu kam?