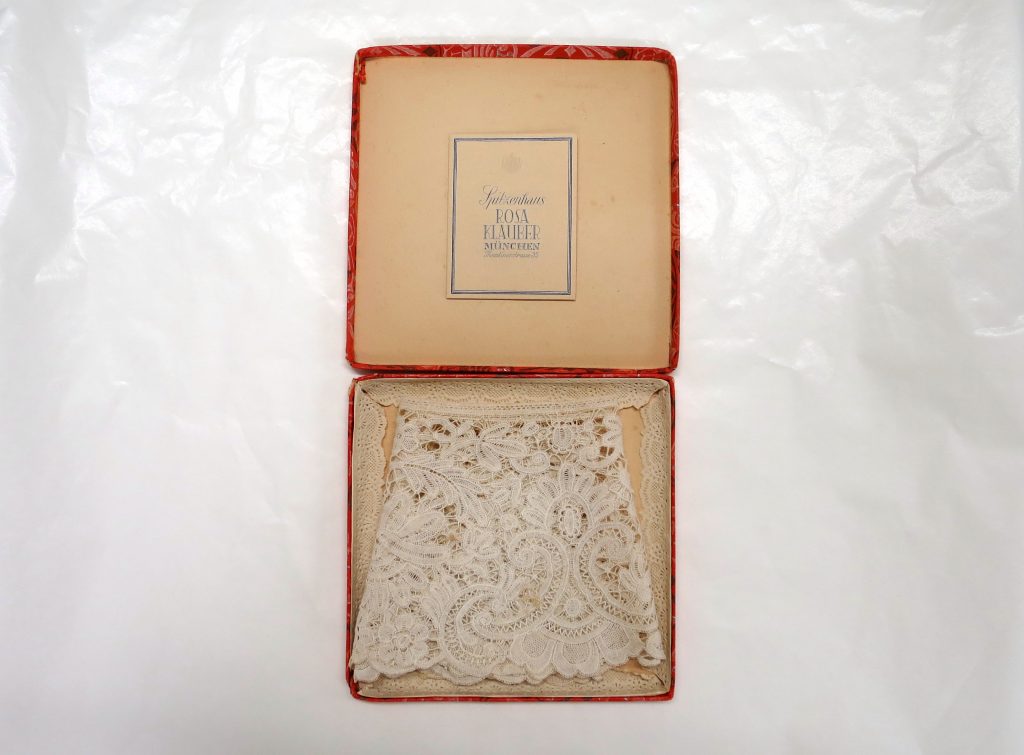

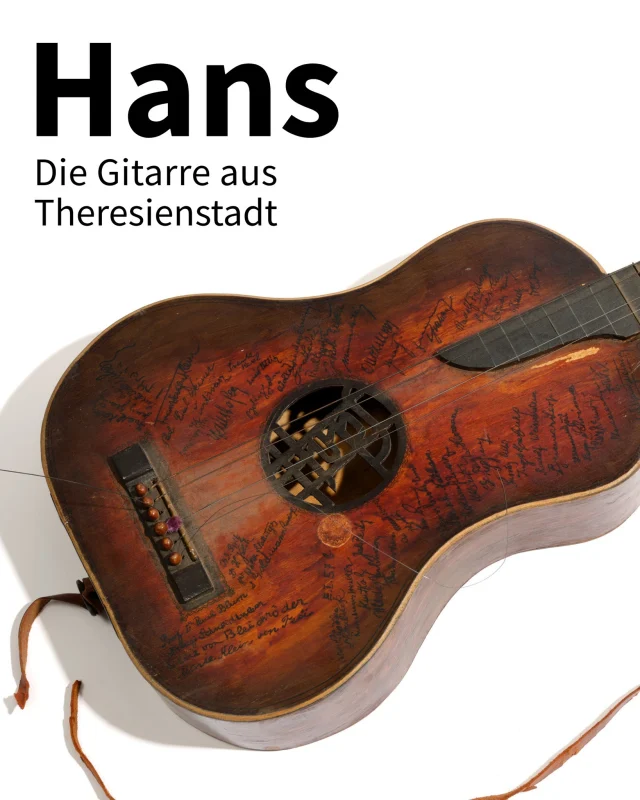

2021 zeigten wir in unserem Studienraum die Ausstellung „Spitzenhaus Rosa Klauber“. Nun hat ein besonderes Objekt aus dem Spitzenhaus den Weg in unsere Sammlung gefunden.

Autor_in: Lara Theobalt Seite 2

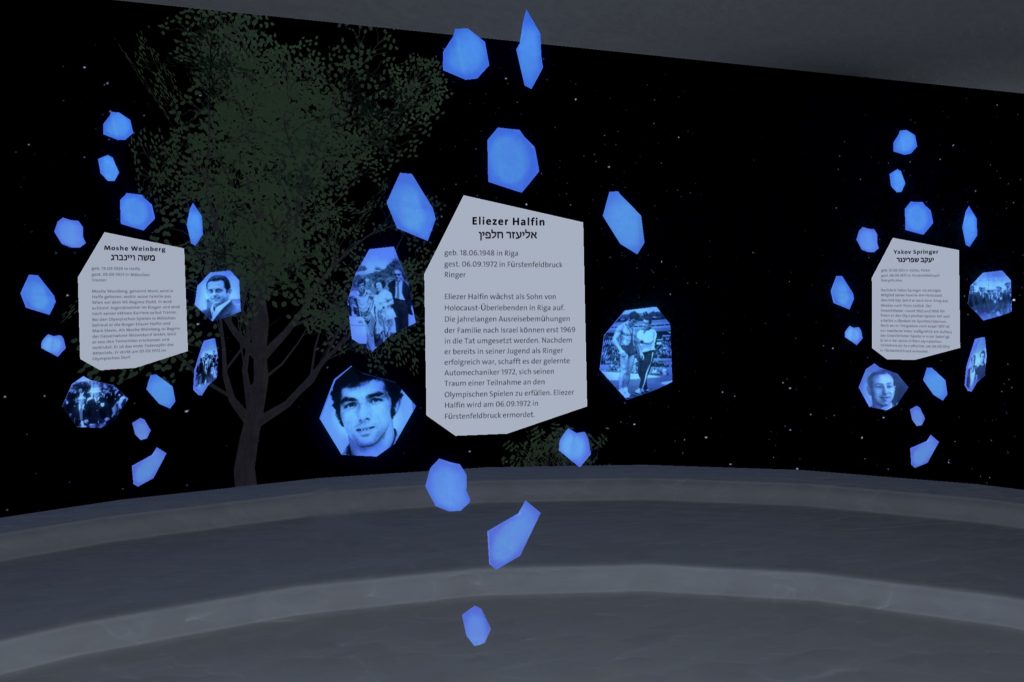

München 72: Gedenken und Virtual Reality

50 Jahre nach den Olympischen Spielen in München erinnert der BR mit einer VR-Anwendung an das Olympia-Attentat am 5.-6. September 1972. Wir durften die Social VR Experience „München 72“ testen und haben mit Projektleiterin Eva Deinert gesprochen.

„Als ich angefangen habe, gab es nur Nicht-Juden“

Menschen mit einem jüdischen Vater und einer nicht-jüdischen Mutter sind laut der Halacha keine Jüdinnen und Juden. Und dennoch sind sie Teil jüdischer Familien, sie gestalten jüdische Kultur und erleben Antisemitismus. Soziologin Dr. Ruth Zeifert hat für diese Gruppe den Begriff „Vaterjuden“ mit geprägt und setzt sich für deren Sichtbarkeit und Anerkennung ein. Wir haben mit ihr über ihr Buch „Väter unser… Vaterjüdische Geschichten“ gesprochen.

Dürfen wir vorstellen: Unser neuer Blog!

Seit 2010 bloggt das Jüdische Museum München über aktuelle Ausstellungen, Veranstaltungen und Neuigkeiten aus der Museumswelt. Jetzt geht unser neuer Blog online.

Beliebte Hashtags:

Jiddisch heute: Junge Jiddisch-Sprecher*innen im Interview

Auf unseren Social-Media-Kanälen haben wir in den vergangenen Wochen junge Jiddisch-Sprecher*innen aus den USA, Israel, der Ukraine und Deutschland vorgestellt und gefragt: Wie geht jiddische Kultur 2021? Die Antworten waren so vielfältig wie das Jiddische selbst.

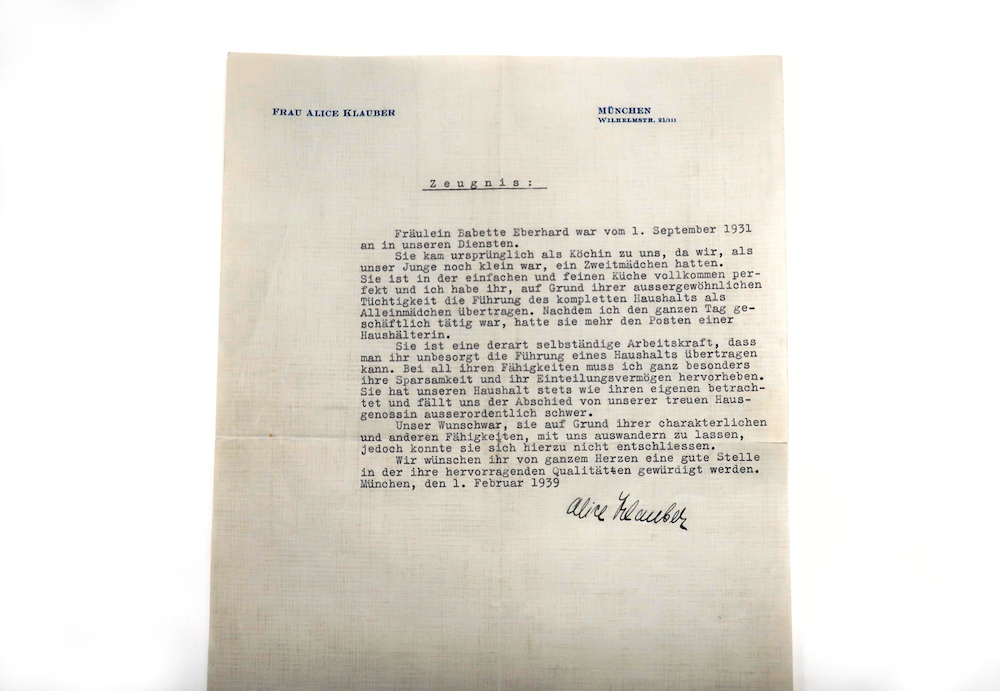

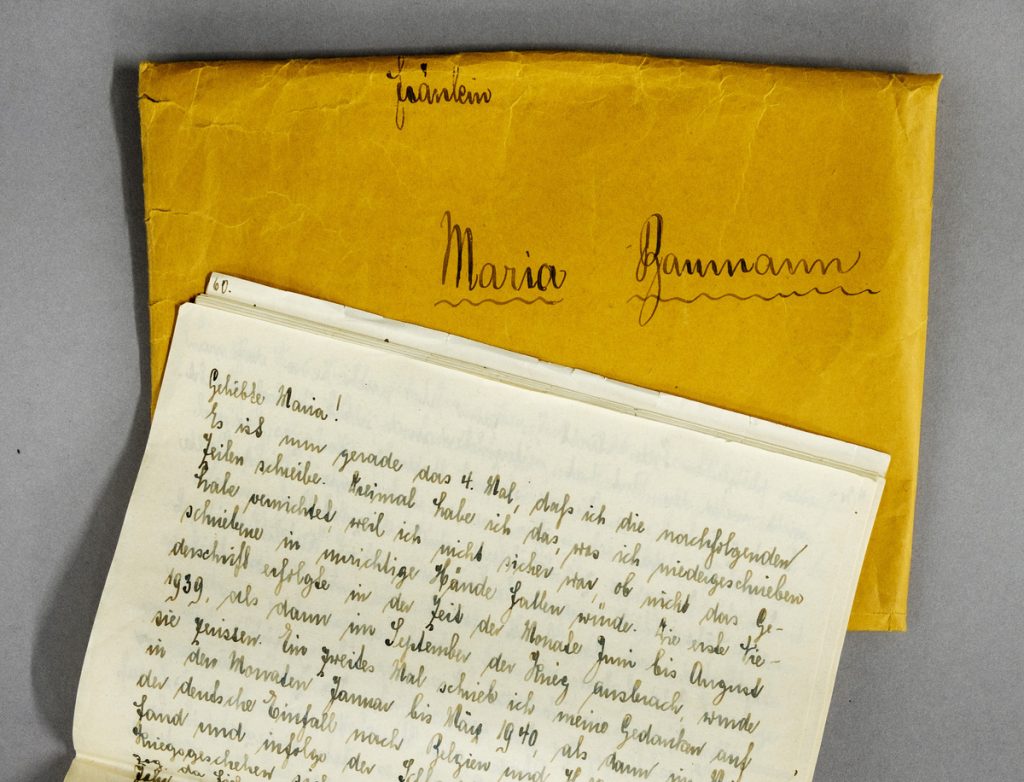

Ein Zeugnis der Verbundenheit

Die Haushälterin Babette Eberhard blieb bis zur Emigration der Familie Klauber 1939 in deren Haushalt. Eine Entscheidung, die nicht viele Hausangestellte trafen, wenn ihre Arbeitgeber aufgrund ihrer jüdischer Herkunft verfolgt wurden. Ein Arbeitszeugnis und persönliche Erinnerungen auf beiden Seiten des Atlantiks dokumentieren ein besonderes Verhältnis.

New Yorker Spitze in einem vergessenen Münchner Schaufenster

In unserer aktuellen Studienraumausstellung wird die Museumsvitrine zum Schaufenster. Darin zu sehen ist die Geschichte eines heute fast vergessenen Münchner Unternehmens neben aktueller Spitze aus New York.

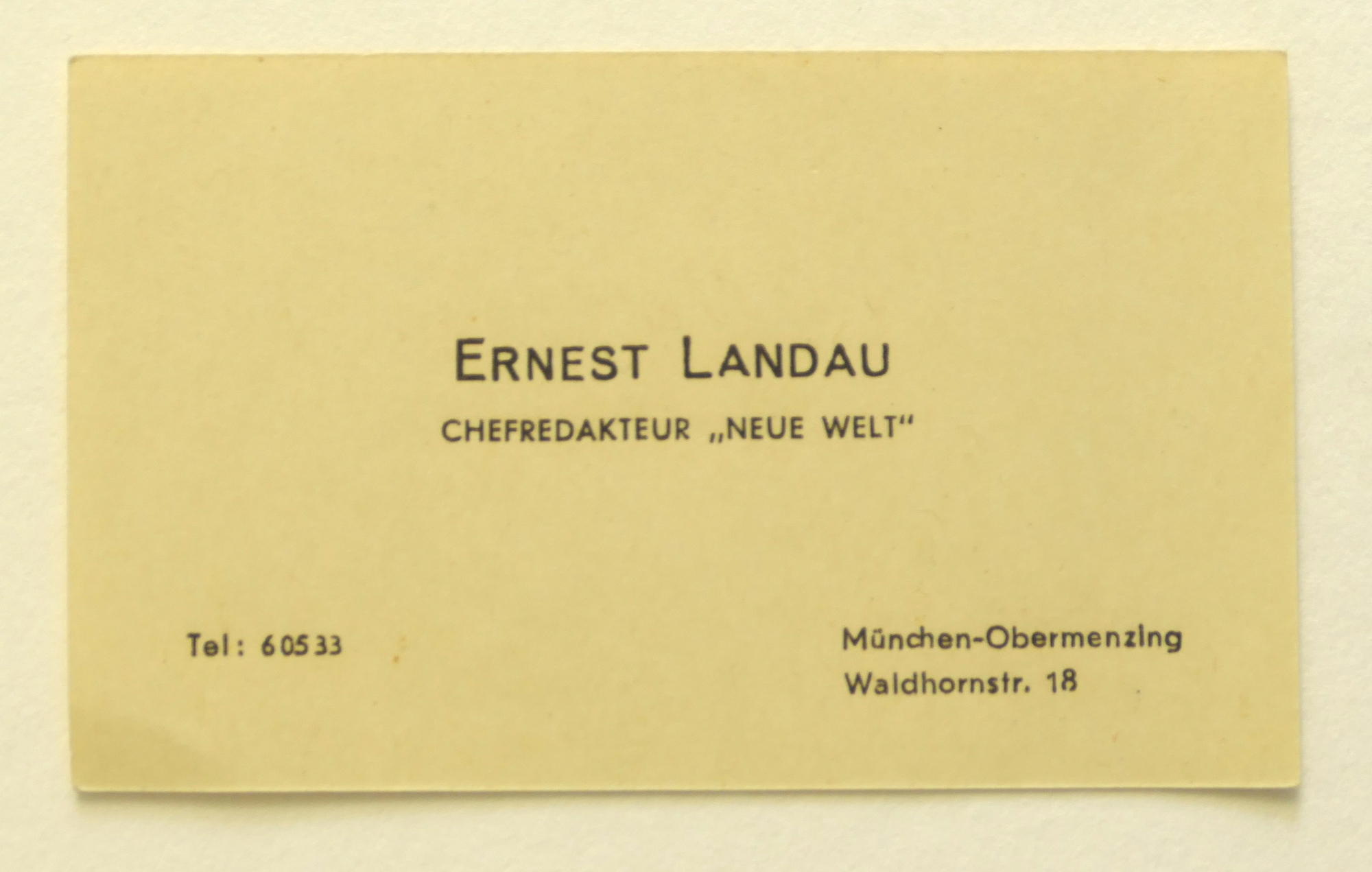

Einblicke in das Editionsprojekt der Briefe Kurt Landauers

Der Briefnachlass des langjährigen FC Bayern Präsidenten Kurt Landauer ist ein einzigartiges Zeitdokument. Mit seiner Veröffentlichung endet ein mehrjähriges Forschungsprojekt, das neue Perspektiven auf den Menschen hinter der Legende und auf die Münchner Stadtgeschichte eröffnet hat. Im Video geben die beiden Herausgeberinnen Jutta Fleckenstein und Dr. Rachel Salamander einen Einblick.

#München Displaced ONLINE

Jiddisch heute: Mehr als Klezmer und Anatevka – Interview mit Dr. Evita Wiecki

Nach der Schoa sah es für Viele so aus als hätte das Jiddische keine Zukunft. Heute wird Jiddisch an Universitäten weltweit unterrichtet. Dr. Evita Wiecki ist Lektorin für Jiddisch an der Abteilung für Jüdische Geschichte und Kultur am Historischen Seminar der LMU München. Seit 25 Jahren lehrt sie Jiddisch und forscht zur jüdischen Kulturgeschichte. Wir haben mit ihr über die jiddische Kultur- und Wissenschaftslandschaft in der Nachkriegszeit und heute gesprochen.

Mordechai W. Bernstein und das Jiddische

Von den sieben Sprachen, die Mordechai W. Bernstein beherrschte, stand ihm Jiddisch als Muttersprache am nächsten. Zwischen 1955 und 1960 publizierte er drei Bände mit einem Umfang von rund 1.000 Seiten zur jüdischen Geschichte in Deutschland – auf Jiddisch. Dieser Sprache und ihrer Bedeutung widmete er ein eigenes Kapitel.

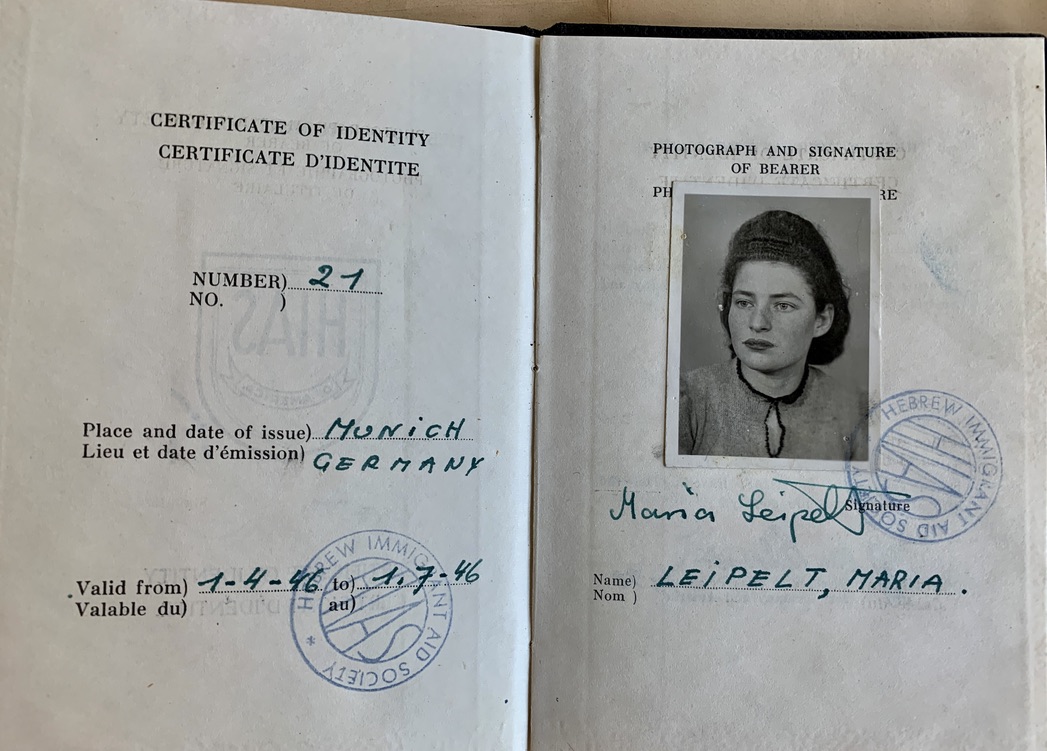

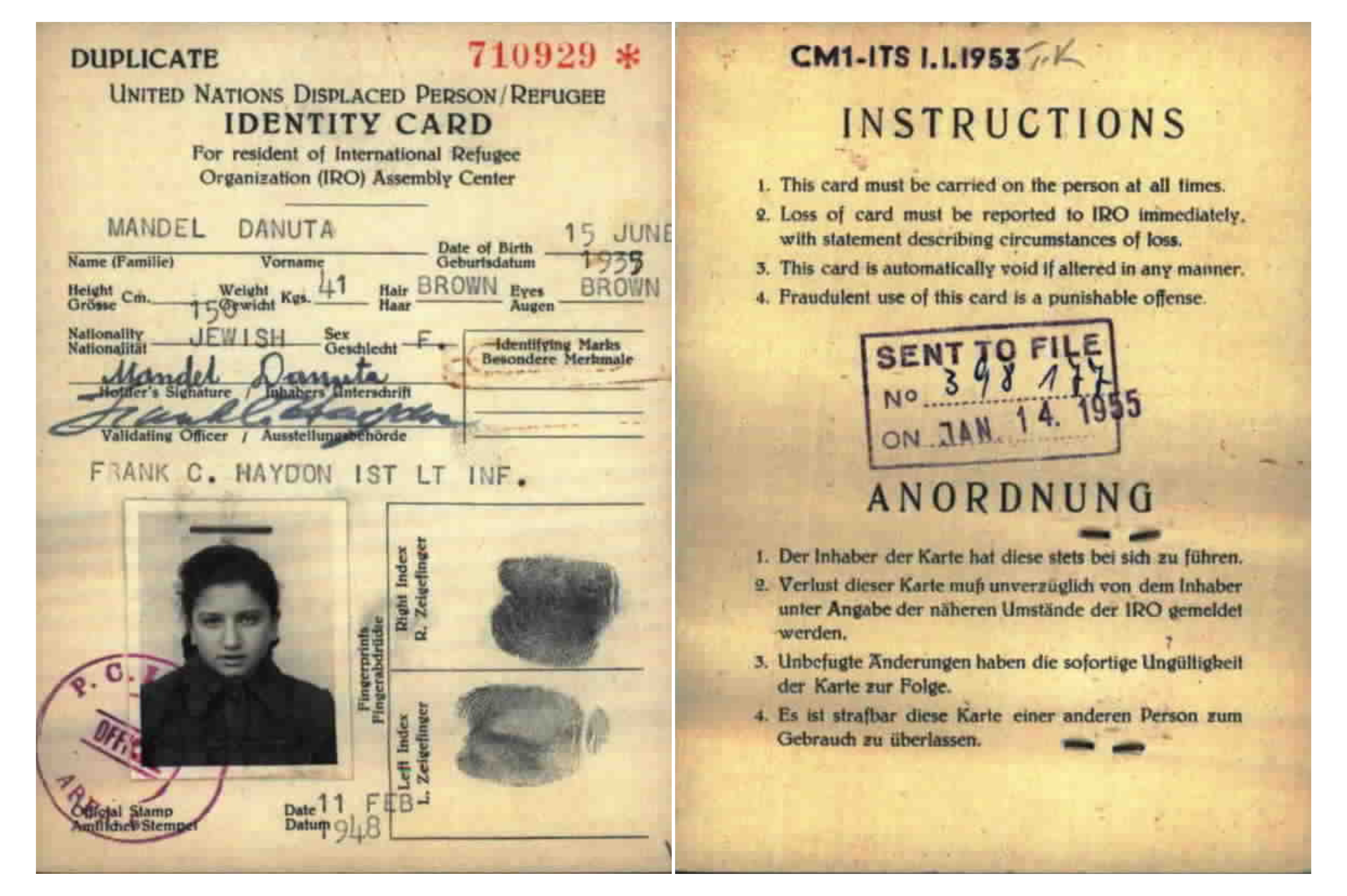

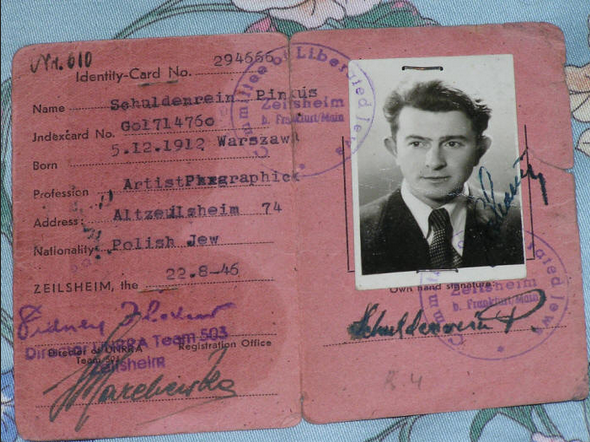

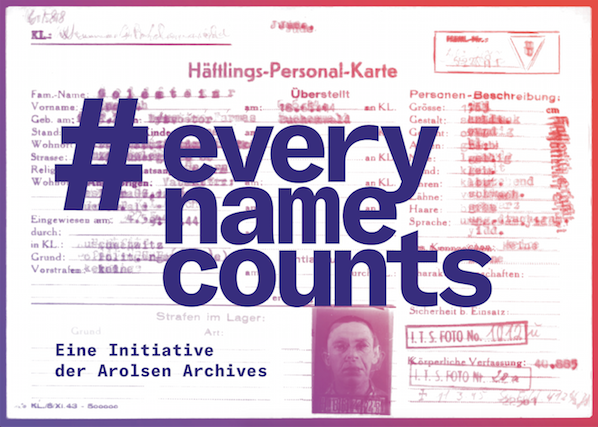

Jeder Name zählt: Mit einem Crowdsourcing-Projekt setzen die Arolsen Archives NS-Verfolgten ein digitales Denkmal

Wer zu Verfolgten des Nationalsozialismus forscht, findet im Online-Archiv der Arsolsen Archives rund 27 Millionen digitalisierte Dokumente. Damit diese Dokumente von Forschenden und Nachkommen weltweit gefunden werden können, müssen sie einzeln erfasst werden. Dabei helfen seit Anfang 2020 über 10.000 Freiwillige in Schulen, Bildungseinrichtungen am heimischen PC. Zum Internationalen Holocaust-Gedenktag stellen wir Ihnen das Projekt #everynamecounts vor und zeigen, wie Sie mitmachen können.

Das Jüdische Museum München auf Instagram - @juedischesmuseum

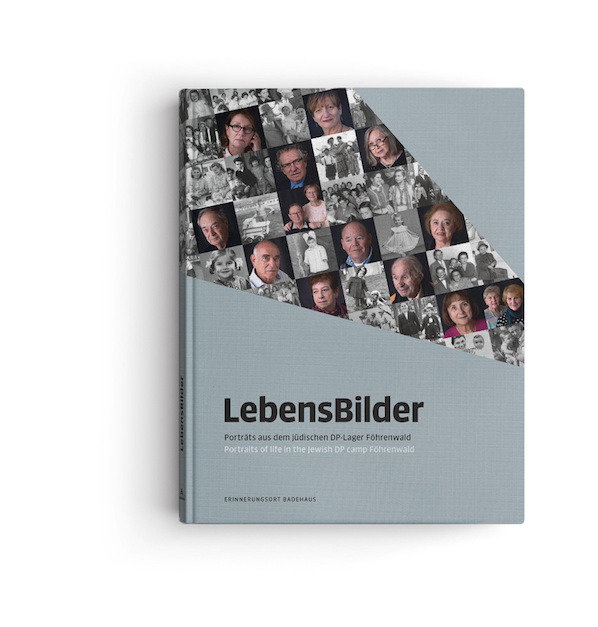

Buchvorstellung: LebensBilder – Porträts aus dem jüdischen DP-Lager Föhrenwald

Eine Großmutter zu haben, war unter den Kindern, die wie Schymon und Fiszel Ajnwojner zwischen 1945 und 1957 im DP-Lager Föhrenwald bei Wolfratshausen aufwuchsen, eine Seltenheit. Ihre Eltern hatten die Schoa meist in Osteuropa überlebt und in ihren ehemaligen Heimatländern alles verloren. Eine neue Publikation, herausgegeben vom Erinnerungsort Badehaus, stellt 34 Biografien von Menschen vor, die ihre Kinder- oder Jugendjahre in Föhrenwald verbrachten.

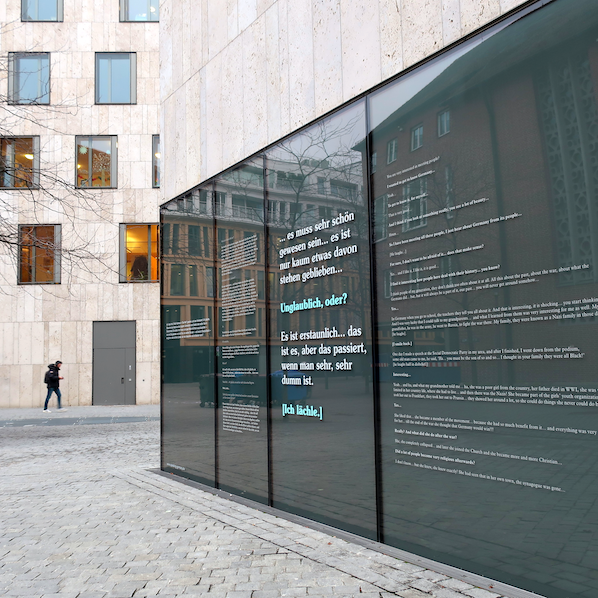

Kurz vorgestellt: Sharone Lifschitz „Speaking Germany“ an der Fassade des Jüdischen Museum München

Sind Ihnen schon mal die Zitate an unserer Museumsfassade aufgefallen? Zunächst als temporäre Intervention zur Museumseröffnung 2007 geplant, ist die Arbeit der Künstlerin Sharone Lifschitz heute nicht mehr von unserem Haus wegzudenken. Wir stellen Ihnen die kurz Arbeit vor.

Suche: Alte Spitze „Rosa Klauber“

Die Suche nach Ausstellungsobjekten kann recht abenteuerlich sein, insbesondere wenn es sich bei dem Gesuchten um Alltagsdinge handelt. Tischdecken, Taschentücher etc. sind, sofern sie überhaupt Eingang in eine Sammlung finden, meist schlechter dokumentiert als andere Bestände. Für die kommende Studienausstellung Spitzenhaus Rosa Klauber begeben wir uns auf die Suche nach alter Spitze.

Aus dem Homeoffice (7) – Ein Schaufensterbummel durch das München der 1920er-Jahre

Die meisten Geschäfte in der Münchner Innenstadt sind mittlerweile wieder offen. Ein unbesorgter Schaufensterbummel bleibt jedoch undenkbar. Wo derzeit Abstand gehalten und nur das Nötigste besorgt wird, herrschte vor 100 Jahren geschäftiges Treiben. Warum also nicht einmal einen Schaufensterbummel in die Vergangenheit machen? Wir besuchen das Spitzenhaus „Rosa Klauber“, zu dem zurzeit im Homeoffice eine Ausstellung entsteht.

„Beautiful as the Seven Worlds / Sheyn vi di zibn veltn“ – Das Theaterkollektiv Long Distance Affair im Jüdischen Museum München

Was bedeutet jüdische Identität im 21. Jahrhundert? Für ihre dokumentarische Theaterperformance hat das Kollektiv „Long Distance Affair“ orthodoxe, liberale, säkulare, junge und alte jüdische Frauen, Männer und queere Personen aus Israel und Deutschland befragt. Entstanden ist eine Performance, die die Vielfalt und Multiperspektivität der jüdischen Identität zeigt. Vor der Premiere am heutigen Donnerstag haben wir mit Theatermacherin Viktoria Lewowsky und dem Schauspieler Jeremy Umani gesprochen.

Ein jüdischer Don Quijote

Scholem J. Abramowitsch gilt als „Großvater der jiddischen Literatur“, weit bekannter ist er unter seinem Heteronym Mendele Moicher Sforim, Mendele der Buchhändler. In den Geschichten, die er Mendele erzählen lässt, schuf Abramowitsch ab Mitte der 1860er Jahre eine ostjüdische Lebenswelt, die noch heute unser Bild vom Schtetl und seinen Bewohnern prägt. Susanne Klingenstein stellt am 26.11.2019 im Jüdischen Museum München ihre Neuübersetzung seiner Erzählung „Die Reisen Benjamins des Dritten“ vor.