Seit 2010 bloggt das Jüdische Museum München über aktuelle Ausstellungen, Veranstaltungen und Neuigkeiten aus der Museumswelt. Jetzt geht unser neuer Blog online.

Jüdische Lebenswelten, Geschichte und Kultur Seite 7

Süßes zu Chanukka: Sufganiot

Krapfen, Berliner, Pfannkuchen oder eben: Sufganiot – wussten Sie, dass das Gebäck mit den vielen Namen traditionell an Chanukka gegessen wird? Grund dafür ist seine Zubereitung.

„Es war Mitte Dezember 1950, genau zu Erev Chanukka…“

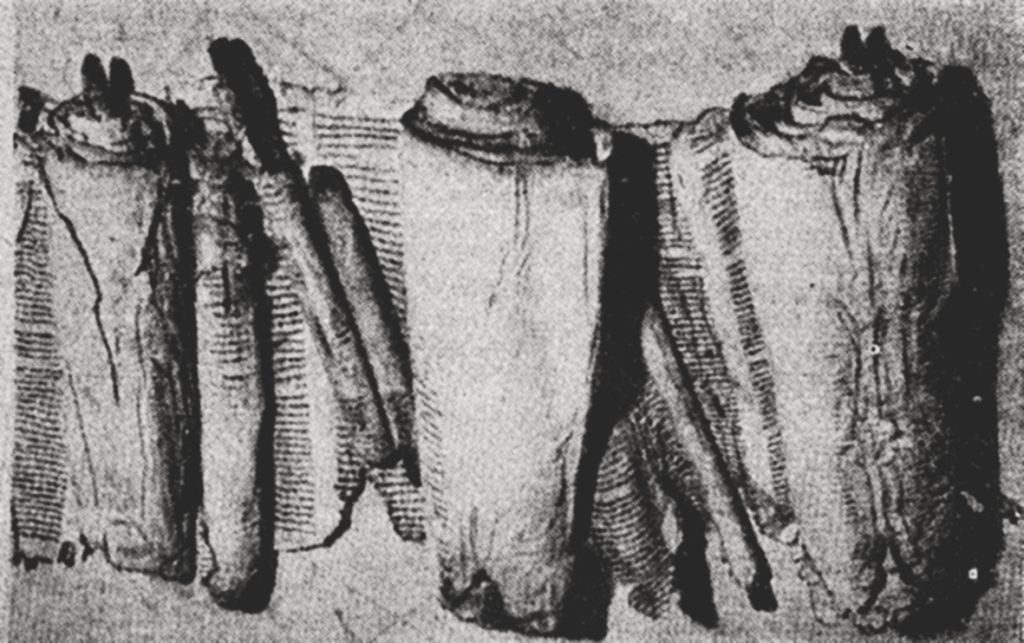

Im Winter 1950 öffneten Mitarbeiter_innen des Rheinischen Museums mehrere Kisten mit Judaica. Die Kisten, die während des Kriegs ausgelagert worden waren, waren gerade erst wiederentdeckt worden.Sie enthielten zwanzig Chanukka-Leuchter und andere verlorengeglaubte Judaica. Mordechai W. Bernstein war dabei und berichtet von einem besonderen Chanukka-Abend…

20. November 1941: Die erste Deportation von Münchner Jüdinnen und Juden in die sogenannten Ostgebiete

Rund 1000 als jüdisch verfolgte Frauen und Männer aus München und Umgebung wurden am 20. November 1941 ins Fort IX in Kaunas deportiert. Nur wenige Tage später wurden sie dort erschossen. Es handelt sich dabei um den ersten Transport aus München in die sogenannten Ostgebiete, der im Rahmen der systematischen Deportationen des nationalsozialistischen Reichs stattfand. Eine Fotoinstallation des Fotografen Rainer Viertlböck im Foyer des Jüdischen Museum München zeigt nun den aktuellen Zustand des Fort IX.

Beliebte Hashtags:

Hannah Arendt, die Jewish Cultural Reconstruction, Inc. und Mordechai W. Bernstein

In Deutschland war Mordechai W. Bernstein für die Nachfolgeorganisation Jewish Cultural Reconstruction Inc. tätig, wo er auch mit Hannah Arendt zusammenarbeitete. Welche Aufgaben Hannah Arendt hier wahrnahm und wie diese Tätigkeit ihr Denken beeinflusst hat, erzählt uns Monika Boll, Kuratorin der Ausstellung „Hannah Arendt und das 20. Jahrhundert“. Die Ausstellung ist ab dem 15. Oktober im Literaturhaus München zu sehen.

90 Jahre Synagoge Reichenbachstraße – das historische Baudenkmal wird saniert

Die Synagoge Reichenbachstraße feiert dieses Jahr ihr 90-jähriges Bestehen und war über viele Jahre ein beinahe vergessenes Baudenkmal mitten im lebendigen Gärtnerplatzviertel. Der leerstehende Bau im Rückgebäude der Reichenbachstraße 27 wird derzeit umfangreich saniert und in ursprünglichen Zustand von 1931 zurückgebaut. Das Jüdische Museum München bietet ab 13. Oktober Baustellenbesichtigungen an und stellt anhand einer Audio- und Filminstallation die Stadtteil- und Baugeschichte näher vor.

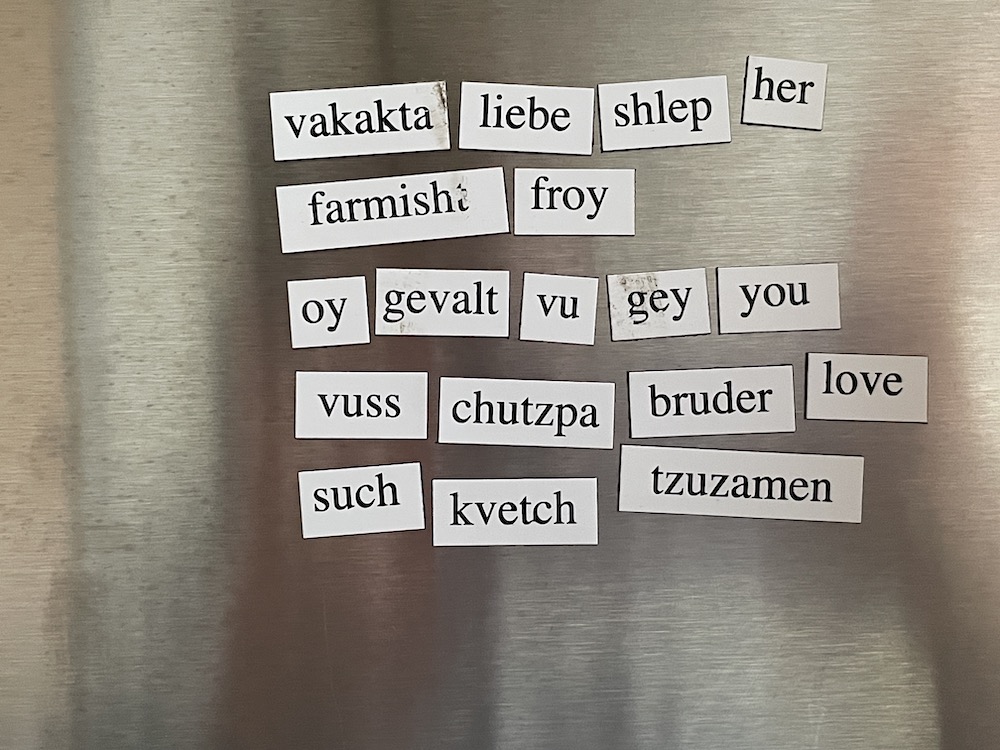

Jiddisch heute: Junge Jiddisch-Sprecher*innen im Interview

Auf unseren Social-Media-Kanälen haben wir in den vergangenen Wochen junge Jiddisch-Sprecher*innen aus den USA, Israel, der Ukraine und Deutschland vorgestellt und gefragt: Wie geht jiddische Kultur 2021? Die Antworten waren so vielfältig wie das Jiddische selbst.

Gastbeitrag: Rukhl Schaechters tägliche Portion Jiddisch

Yiddish Word of the Day ging im April 2020 auf YouTube auf Sendung. Gut ein Jahr später kann das Programm schon auf stolze 120 Folgen zurückblicken. Übersetzer und Blogger Frank Gabel hat mit Rukhl Schaechter über ihre Sendung, über die jiddische Sprache als wichtige Trägerin jüdischer Werte und über die jüngste Renaissance des Jiddischen gesprochen.

#München Displaced ONLINE

#PostAus – Der Otto-Wolfsthal-Platz in Aschaffenburg

Die gut sichtbare Leerstelle in der Innenstadt – neben dem ehemaligen Rabbinerhaus – trägt den Namen Otto-Wolfsthal-Platz. Ein Mahnmal erinnert an die während der Novemberpogrome 1938 zerstörte Synagoge in Aschaffenburg. Dieses Synagogen-Mahnmal wurde bereits im November 1946 enthüllt.

#PostAus – Was bedeutet die Mikwe für Friedberg?

Als bedeutendste Friedberger Sehenswürdigkeit ist die Mikwe* nicht nur eines der wenigen Zeugnisse einer über 700-jährigen Geschichte jüdischen Lebens in Friedberg, sie führt zugleich mit ihrer Bauzeit in der Mitte des 13. Jahrhunderts bis in die Anfänge der jüdischen Gemeinde zurück.

#PostAus – Der jüdische Friedhof von Augsburg-Kriegshaber

Mit über 400 erhaltenen Grabsteinen gehört der Jüdische Friedhof Kriegshaber zu den bedeutendsten jüdischen Begräbnisstätten in Bayerisch-Schwaben. Bis 1816 bestatteten auch die Münchner Jüdinnen und Juden ihre Verstorbenen hier.

Das Jüdische Museum München auf Instagram - @juedischesmuseum

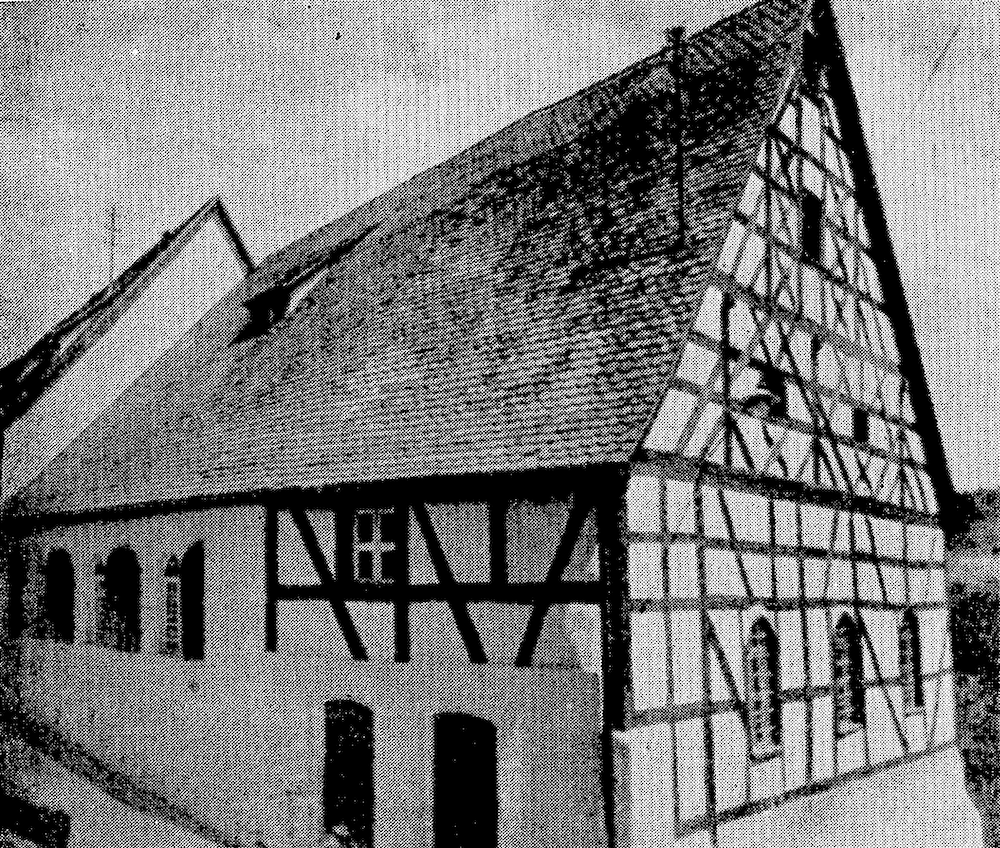

#PostAus – Die ehemalige Synagoge Schnaittach

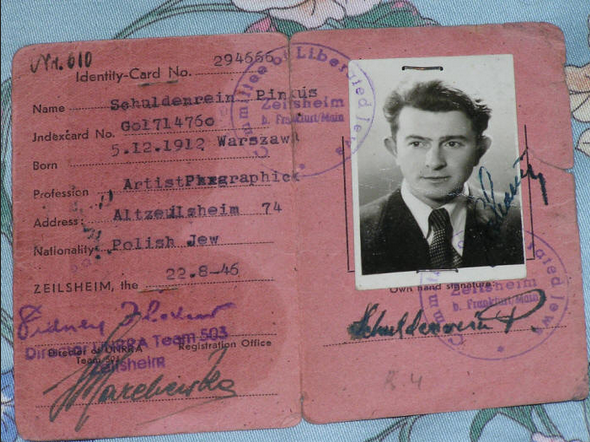

Mordechai W. Bernstein (1905–1966) besuchte zwischen 1948 und 1951 rund 800 Orte mit jüdischer Geschichte in Deutschland. Wir begeben uns auf seine Spuren und stellen Ihnen in den kommenden vier Wochen Orte vor, die er besuchte – heute die ehemalige Synagoge in Schnaittach. Mit der Aktion #PostAus laden wir Sie ein, selbst auf Spurensuche zu gehen und Orte in Ihrer Nähe zu erkunden.

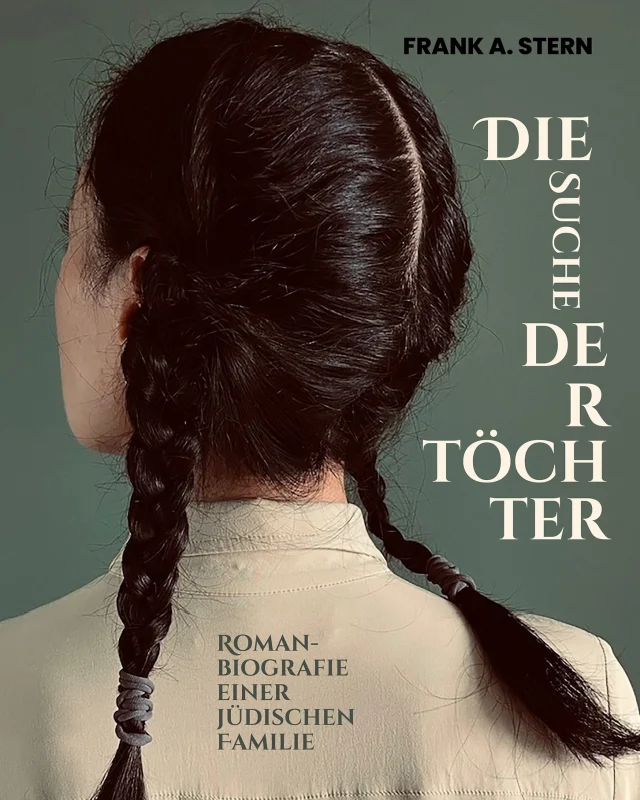

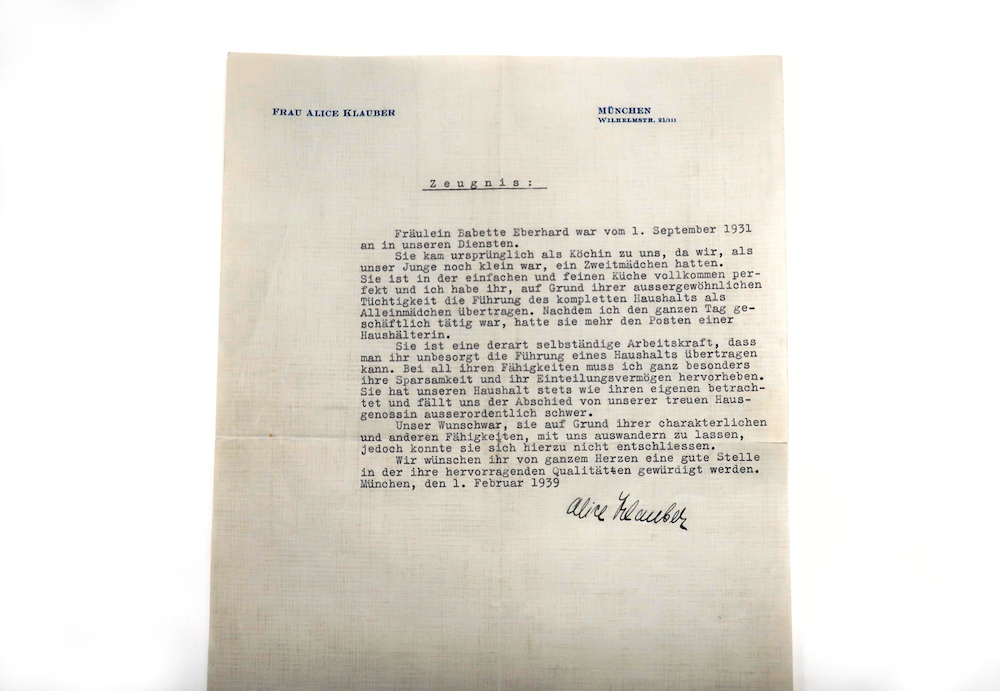

Ein Zeugnis der Verbundenheit

Die Haushälterin Babette Eberhard blieb bis zur Emigration der Familie Klauber 1939 in deren Haushalt. Eine Entscheidung, die nicht viele Hausangestellte trafen, wenn ihre Arbeitgeber aufgrund ihrer jüdischer Herkunft verfolgt wurden. Ein Arbeitszeugnis und persönliche Erinnerungen auf beiden Seiten des Atlantiks dokumentieren ein besonderes Verhältnis.

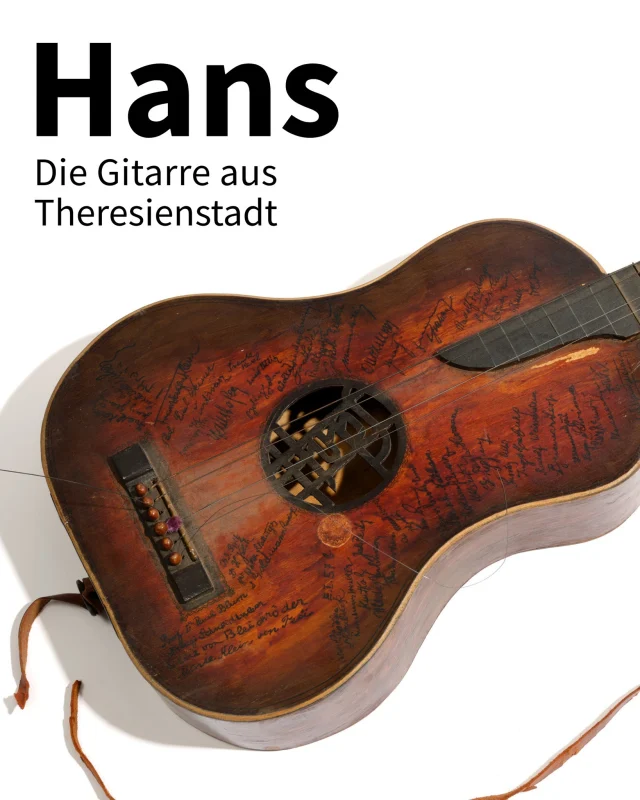

„Ein ‚Exponat‘ von dort schickte ich an das YIVO-Institut in New York.“

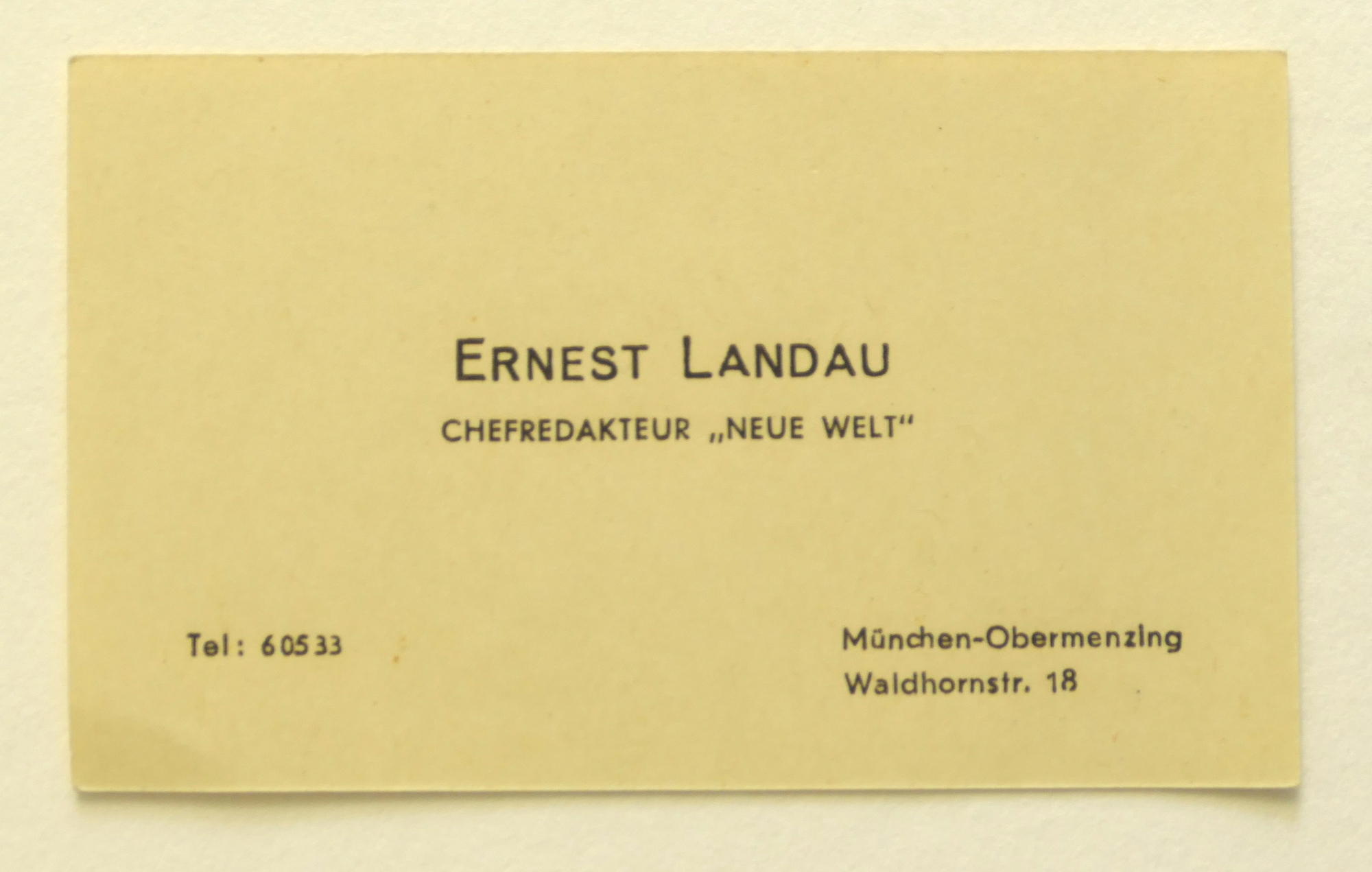

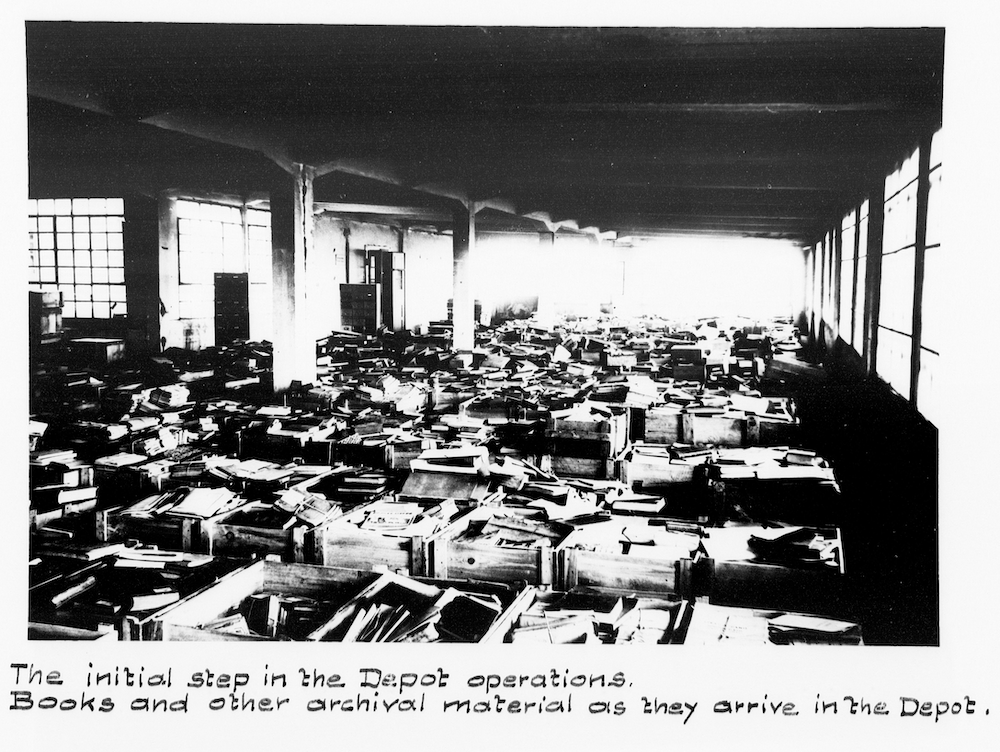

In Deutschland suchte Mordechai W. Bernstein nach geraubtem Kulturgut für die Jewish Restitution Successor Organization und die Jewish Cultural Reconstruction, Inc. Darüber hinaus sammelte er aber auch Material für das Jüdische Wissenschaftliche Institut (YIVO), eine Forschungseinrichtung, der er sein Leben lang verbunden war.

„Die JRSO verlangte die Herausgabe der Objekte…“

Im Auftrag der Jewish Restitution Successor Organization (JRSO) besuchte Mordechai W. Bernstein Schnaittach und katalogisierte dort Ritualgegenstände, die das Novemberpogrom überstanden hatten. Was es mit dieser Organisation und ihrem Interesse an den Gegenständen auf sich hat, erläutern wir in diesem Blogbeitrag.

Nokh a lebedike shprakh, still a thriving language

Yiddish, the language of Ashkenazi Jews, is spoken by an estimated 500,000 to one million people worldwide. At least 150,000 of these individuals are in North America and 85,000 are in New York alone, making the United States one of the most active speech loci of Yiddish to date.

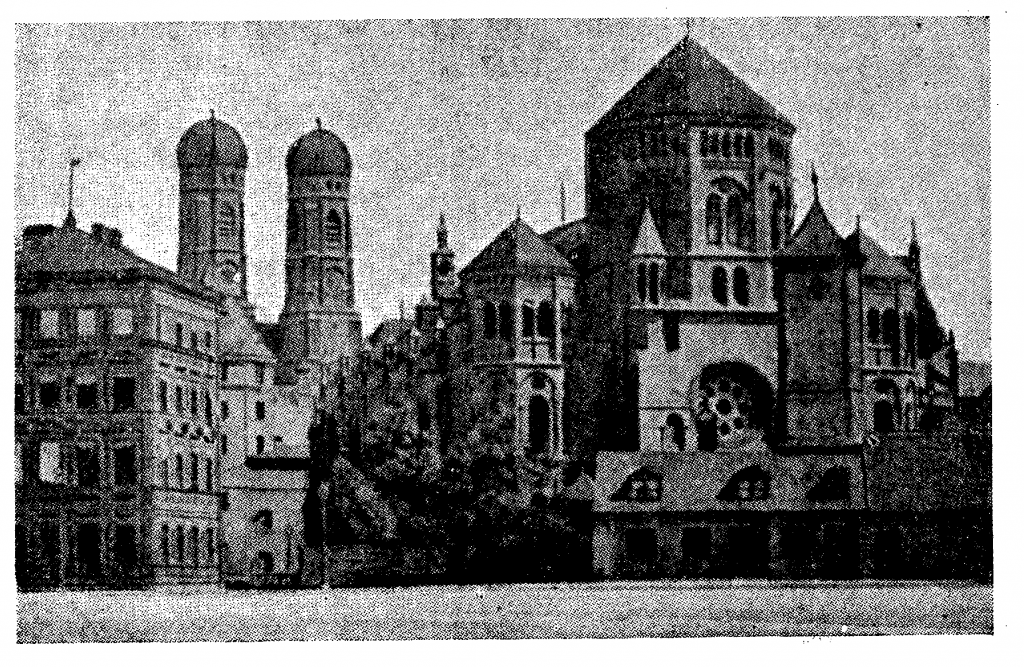

Die Alte Münchner Hauptsynagoge

Im September 1887 wurde die Münchner Hauptsynagoge in der Herzog-Max-Straße eingeweiht. Im Juni 1938 – also nicht einmal ein Jahr nach dem fünfzigjährigen Jubiläum – wurde der Prachtbau auf Befehl Hitlers abgebrochen, um einem vorgeblich dringend benötigten Parkplatz zu weichen. Die Synagoge war deutschlandweit die erste, die fünf Monate vor den Novemberpogromen zerstört wurde.