Konstantin Erschow kam als Displaced Person nach München, wo er über zwanzig Jahre Nachrichten für Radio Liberty auf Russisch verfasste. Seine Tochter Tatjana Erschow leitet die Münchner Tolstoi-Bibliothek. Mit ihrem Team unterstützt sie selbst seit vielen Jahren hier lebende und neu zugewanderte russischsprachige Menschen. Unsere Gastautorin Marina Maisel hat sie getroffen.

Stimmen Seite 2

Charlotte Knobloch: Ein Münchner Leben

Charlotte Knobloch, seit 1985 Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, sprach im Vorfeld des „Tags des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus“ als Zeitzeugin im Jüdischen Museum München. Ihre Erinnerungen an ihr Überleben im Versteck, die Nachkriegszeit in München und ihr Wirken als Gemeindepräsidentin, teilte sie im Gespräch mit dem Moderator des Abends, Andreas Bönte, und den zahlreich erschienenen Zuhörer_innen.

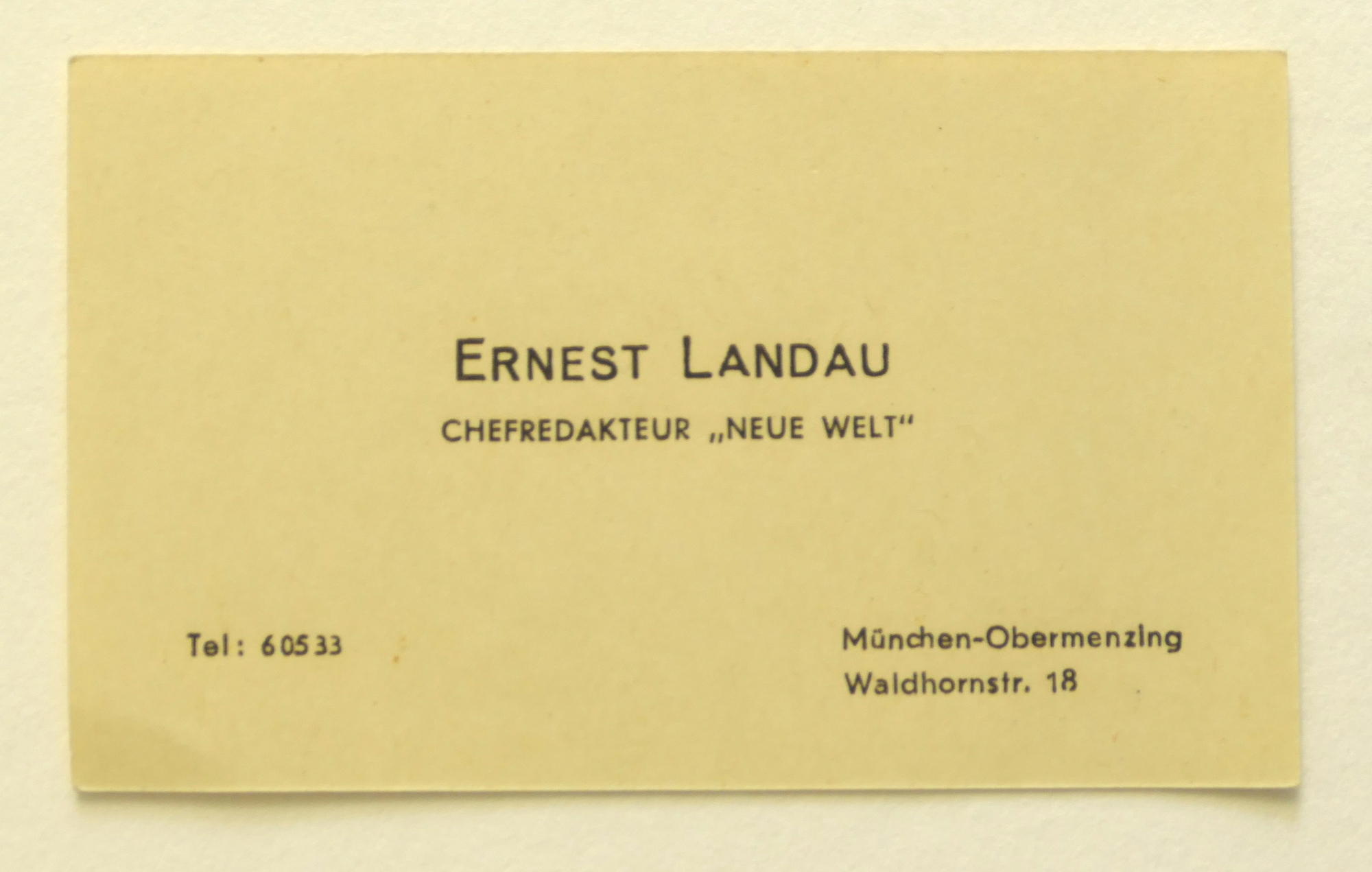

„Geplauder eines alten Lembergers“ – Erinnerungen an Radio Free Europe und Radio Liberty

Die Münchner Radiosender Radio Free Europe und Radio Liberty sendeten in über 20 osteuropäischen Sprachen. Unsere Gastautorin Marina Maisel trifft Münchner_innen, die besondere Erinnerungen mit den Sendern verbinden: Heute Olga Mannheimer, deren Vater bei Radio Free Europe für seinen unverkennbaren Lemberger Dialekt bekannt war.

Stimmen der Freiheit – Erinnerungen an Radio Free Europe und Radio Liberty

Die Münchner Radiosender Radio Free Europe und Radio Liberty öffneten für viele Hörer_innen in der ehemaligen Sowjetunion ein Fenster in eine andere Welt. Unsere Gastautorin Marina Maisel erinnert sich und trifft Münchner_innen, die besondere Erinnerungen mit den Sendern verbinden.

Beliebte Hashtags:

DisplacedPersons

Comicfestival

Augsburg

Debatte

Buchvorstellung

Audio

english

Föhrenwald

EranShakine

Film

Bildung

Hauptsynagoge

Anderswo

Inklusion

Alpen

Gastbeitrag

Allersheim

Aschaffenburg

HirschAub

Hohenems

Digitales

Friedberg

HeidiInIsrael

BenyaminReich

Gästebuch

AllesHatSeineZeit

Amsterdam

ImLabyrinthDerZeiten

DasWarSpitze

Führt

HinterDenKulissen

Interview

DOKFest

Berlin

GabriellaRosenthal

AlfredFlechtheim

DritteGeneration

FamilyFiles

Bier

Göttingen

Bildgeschichten

BuenosAires

AEJM

Bach

Feiertage

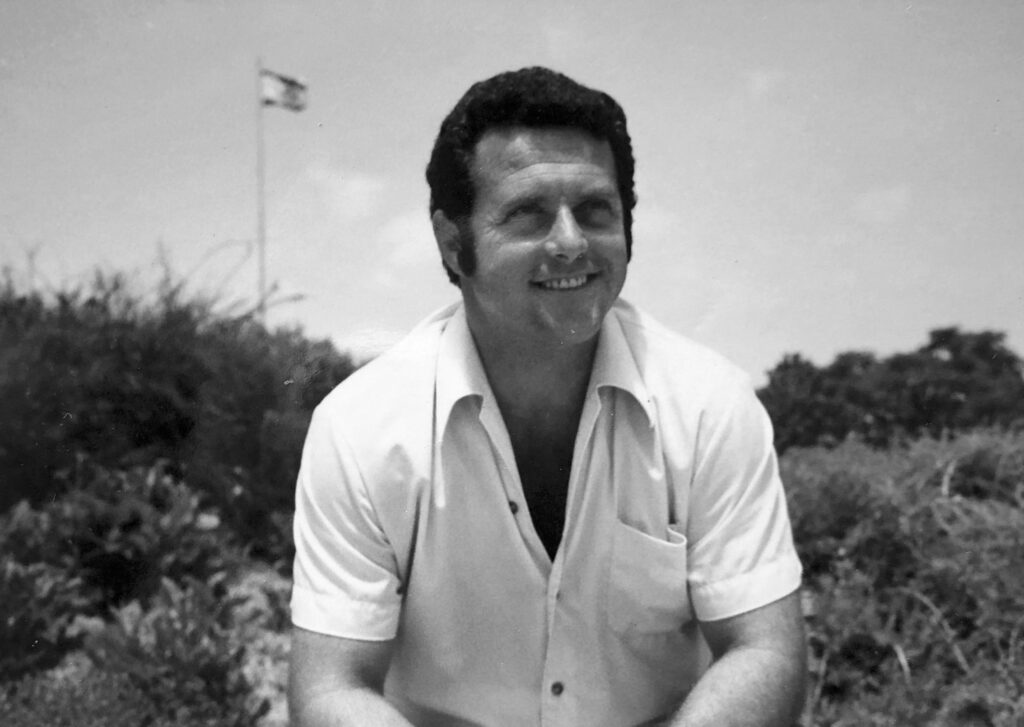

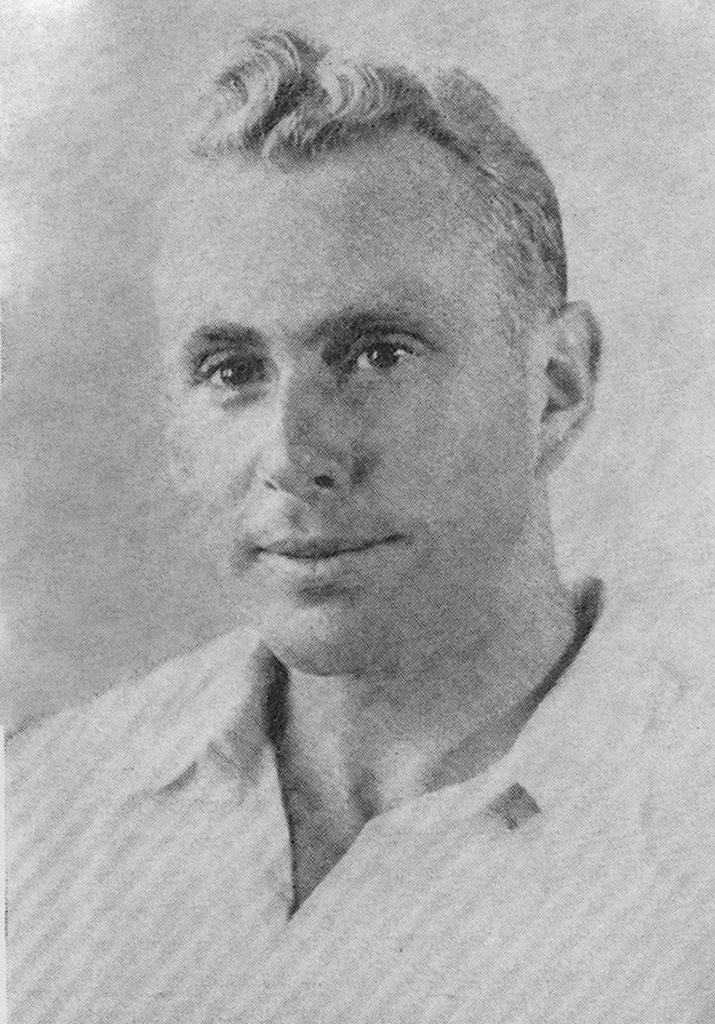

Zwölf Monate – Zwölf Namen: Moshe (Muni) Weinberg

Muni Weinberg kam 1972 als Trainer der Ringer mit der israelischen Olympiadelegation nach München. Am 5. September 1972 wurde er als erstes von zwölf Opfern von Terroristen getötet. Im Dezember 2022 gedenken das Jüdische Museum München, das NS-Dokumentationszentrum München, das Centrum für Jüdische Studien Graz, das Graz Museum und das Jüdische Museum Wien Weinberg mit einer Graphic Novel der Künstlerin Nina Prader.

Zwölf Monate – Zwölf Namen: Yakov Springer

Der Schoah-Überlebende Yakov Springer nimmt wiederholt als Wettkampfrichter an den Olympischen Spielen teil, bis er in München am 5. September 1972 gemeinsam mit zehn seiner Teamkollegen von palästinensischen Terroristen als Geisel genommen wird. Beim fehlgeschlagenen Befreiungsversuch kommt auch ein bayerischer Polizist ums Leben. Im November gedenken das Münchner Stadtmuseum und das Graf Rasso Gymnasium Fürstenfeldbruck Yakov Springer mit einem Ausstellungsmodul und von Schüler_innen gestalteten Gedenkveranstaltungen.

Therese Giehse und Wir

Einige mögen sich noch an ihre Darstellung der Großmutter in den „Münchner Geschichten“ erinnern, anderen ist sie als historische Figur ein vager Begriff, wieder andere wissen nur, dass eine Straße in München nach ihr benannt ist, manche haben noch nie von ihr gehört. Die Rede ist von Therese Giehse. In unserem Podcast fragen wir: Wer war diese einzigartige Frau?

Peter Demetz – Seine Münchner Jahre

Der Literaturwissenschaftler, Herausgeber und Essayist Peter Demetz feiert heute seinen 100. Geburtstag. Aus diesem Anlass blicken wir auf seine Zeit in München als Redakteur bei Radio Free Europe.

#München Displaced ONLINE

Zwölf Monate – Zwölf Namen: Andrei Spitzer

Andrei Spitzer reist als Trainer der Fechter zu den Olympischen Spielen 1972 in München. Damit geht für den jungen Vater ein Traum in Erfüllung. Doch er und zehn seiner Teamkollegen werden von palästinensischen Terroristen als Geisel genommen und ermordet. Beim fehlgeschlagenen Befreiungsversuch kommt auch ein bayerischer Polizist ums Leben. 50 Jahre danach gedenken wir unter dem Titel „Zwölf Monate – Zwölf Namen“ jeden Monat eines der Opfer. Das Jüdische Museum München und die Initiative Schulterschluss widmen sich im Oktober mit einem Gestaltungswettbewerb, einem Jugendaustausch, einem Fecht-Gedenkturnier und Schulklassenprojekten der Erinnerung an Andrei Spitzer.

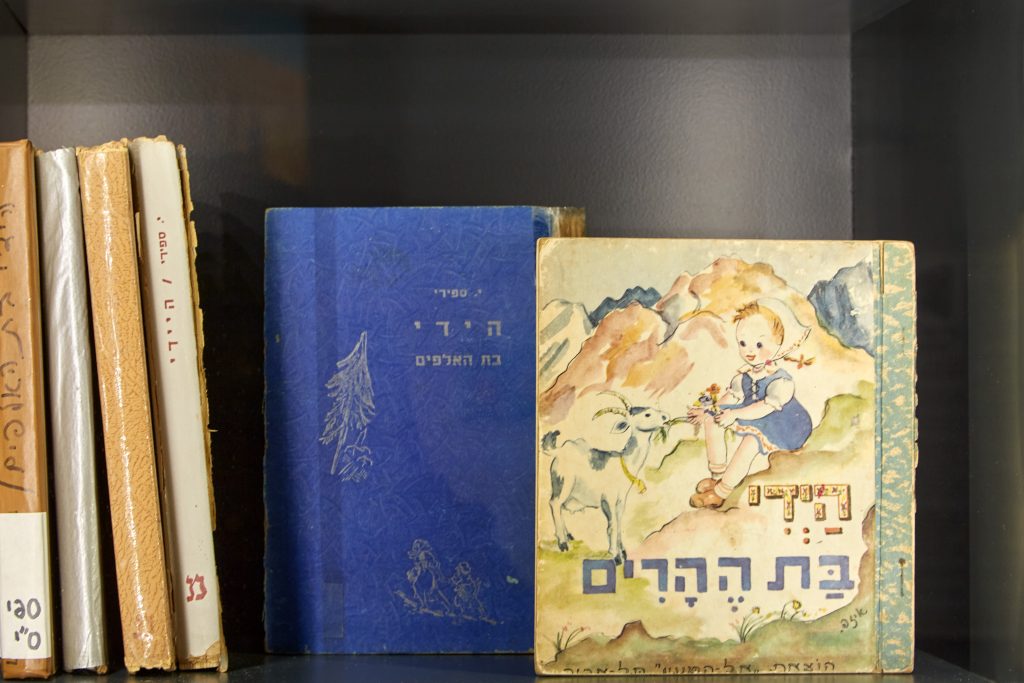

Wie heißt «Peter» auf Hebräisch?

Als «Heidi Bat HeHarim» [Heidi, Tochter der Berge] ist Johanna Spyris Roman in Israel bis heute bekannt. Doch die Geschichte des Alpenmädchens trug eine Weile lang einen anderen Namen. Auch innerhalb des Buches lassen sich Unterschiede in den Übersetzungen von Namen festmachen. Wie wurden Heidi, Peter & Co. ins Hebräische übersetzt?

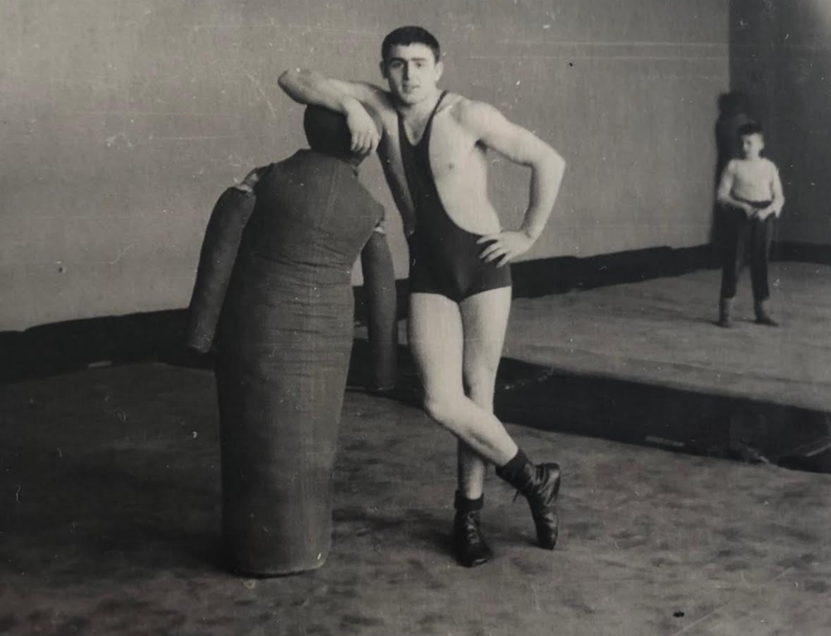

Zwölf Monate – Zwölf Namen: Mark Slavin

Der erst 18-jährige Ringer Mark Slavin vertritt Israel bei den Olympischen Spielen 1972 in München. Damit geht für ihn ein Traum in Erfüllung. Doch es folgt die Katastrophe. Er und zehn seiner Teamkollegen werden von palästinensischen Terroristen als Geisel genommen und getötet. Auch ein bayerischer Polizist stirbt beim fehlgeschlagenen Befreiungsversuch. 50 Jahre danach gedenken wir unter dem Titel „Zwölf Monate – Zwölf Namen“ jeden Monat eines der Opfer. Im September widmet das Museum Fürstenfeldbruck Mark Slavin eine Installation an der Museumsfassade.

Das Jüdische Museum München auf Instagram - @juedischesmuseum

Zwölf Monate – Zwölf Namen: Kehat Schor

Kehat Schor ist 1972 als Trainer der israelischen Sportschützen bei den Olympischen Spielen in München. Er und zehn weitere Sportler sowie ein bayerischer Polizist werden von palästinensischen Terroristen getötet. 50 Jahre danach gedenken wir unter dem Titel „Zwölf Monate – Zwölf Namen“ jeden Monat eines der Opfer. Im August gestalten Horst Konietzny und Saba Bussmann in Erinnerung an Kehat Schor eine Installation am NS-Dokumentationszentrum.

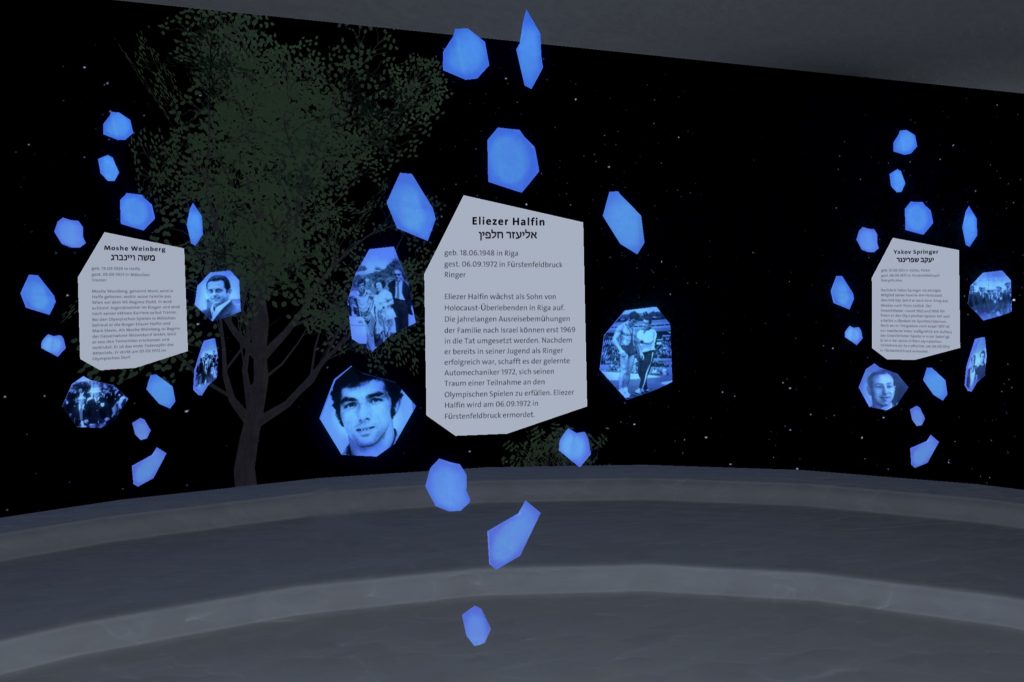

München 72: Gedenken und Virtual Reality

50 Jahre nach den Olympischen Spielen in München erinnert der BR mit einer VR-Anwendung an das Olympia-Attentat am 5.-6. September 1972. Wir durften die Social VR Experience „München 72“ testen und haben mit Projektleiterin Eva Deinert gesprochen.

„Als ich angefangen habe, gab es nur Nicht-Juden“

Menschen mit einem jüdischen Vater und einer nicht-jüdischen Mutter sind laut der Halacha keine Jüdinnen und Juden. Und dennoch sind sie Teil jüdischer Familien, sie gestalten jüdische Kultur und erleben Antisemitismus. Soziologin Dr. Ruth Zeifert hat für diese Gruppe den Begriff „Vaterjuden“ mit geprägt und setzt sich für deren Sichtbarkeit und Anerkennung ein. Wir haben mit ihr über ihr Buch „Väter unser… Vaterjüdische Geschichten“ gesprochen.

Zwölf Monate – Zwölf Namen: Amitzur Shapira

Der Trainer und vierfache Vater Amitzur Shapira ist 1972 Mitglied der israelischen Delegation bei den Olympischen Spielen in München. Er und zehn seiner Kollegen sowie ein bayerischer Polizist werden von Attentätern des „Schwarzen September“ getötet. 50 Jahre danach gedenken wir unter dem Titel „Zwölf Monate – Zwölf Namen“ jeden Monat einem der Opfer. Im Juli widmen wir Amitzur Shapira eine Installation an der Museumsfassade des Jüdischen Museums München.

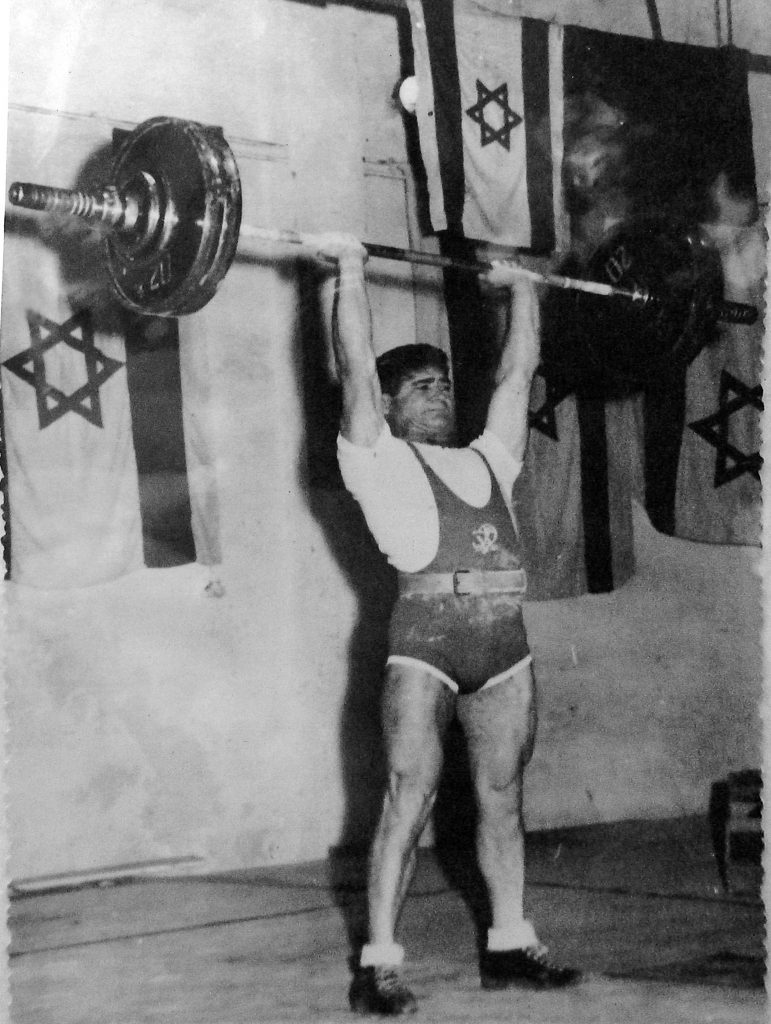

Zwölf Monate – Zwölf Namen: Yossef Romano

Der Gewichtheber und dreifache Vater Yossef Romano ist 1972 Mitglied der israelischen Delegation bei den Olympischen Spielen in München. Beim Attentat eines palästinensisches Terrorkommando sterben elf ihrer Mitglieder und ein bayerischer Polizist. 50 Jahre danach gedenken wir unter dem Titel „Zwölf Monate – Zwölf Namen“ jeden Monat einem Opfer. Im Juni widmen der Eichenauer Sportverein und der Historische Verein Fürstenfeldbruck e.V. Yossef Romano ein Gedächtnis-Turnier.

Zwölf Monate – Zwölf Namen: Eliezer Halfin

Der junge Freistilringer Eliezer Halfin ist 1972 Mitglied der israelischen Delegation bei den Olympischen Spielen in München. Beim Attentat durch ein palästinensisches Terrorkommando sterben elf ihrer Mitglieder und ein bayerischer Polizist. 50 Jahre danach gedenken wir unter dem Titel „Zwölf Monate – Zwölf Namen“, jeden Monat einem Opfer. Im Mai widmet das Landratsamt Fürstenfeldbruck Eliezer Halfin ein Kapitel der Ausstellung „5. September 1972 – Das Ende der Heiteren Spiele von München“.