Nur wenige Tage vor dem heutigen „Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus“ nutzen zahlreiche Interessierte die Gelegenheit dem von Stefanie Oswalt moderierten Zeitzeugengespräch mit Eva Umlauf zu folgen. Gemeinsam schrieben sie das Buch „Die Nummer auf deinem Unterarm ist blau wie deine Augen“, das das bewegte Leben von Eva Umlauf nachvollzieht.

Stimmen Seite 5

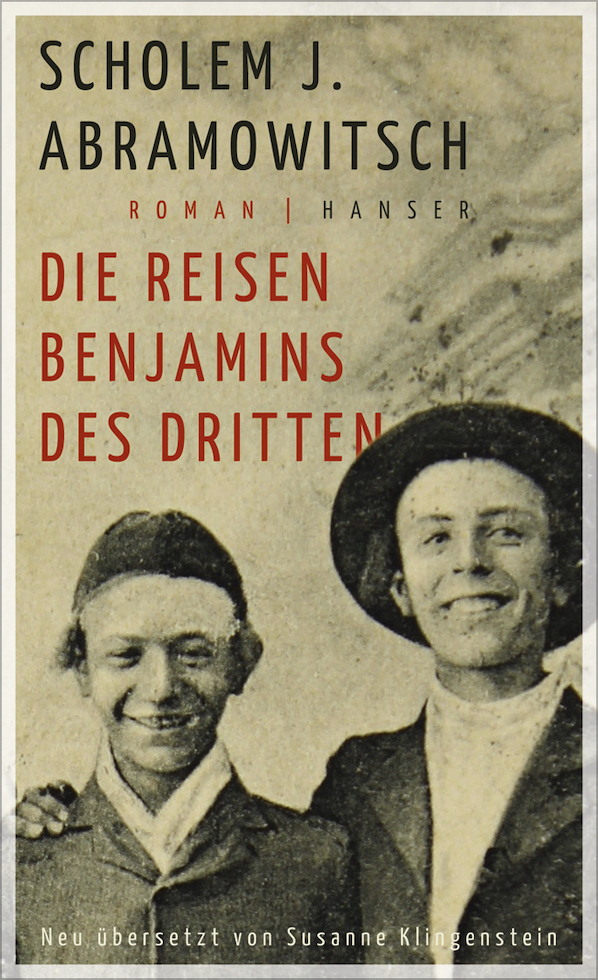

Ein jüdischer Don Quijote

Scholem J. Abramowitsch gilt als „Großvater der jiddischen Literatur“, weit bekannter ist er unter seinem Heteronym Mendele Moicher Sforim, Mendele der Buchhändler. In den Geschichten, die er Mendele erzählen lässt, schuf Abramowitsch ab Mitte der 1860er Jahre eine ostjüdische Lebenswelt, die noch heute unser Bild vom Schtetl und seinen Bewohnern prägt. Susanne Klingenstein stellt am 26.11.2019 im Jüdischen Museum München ihre Neuübersetzung seiner Erzählung „Die Reisen Benjamins des Dritten“ vor.

Aktiv gegen Vorurteile: Jugendmedientagung zu Gast im Jüdischen Museum München

Am Montag konnten 54 Teilnehmer*innen des Projekts Aktiv gegen Vorurteile im Rahmen einer Jugendmedientagung virtuelle Streetart gestalten, eigene Radiobeiträge aufnehmen, mit einem Greenscreen tricksen und vieles mehr. Zum zweiten Mal veranstaltete das JFF –Institut für Medienpädagogik die Tagung für Jugendliche im Jüdischen Museum München. Dabei setzten die Teilnehmer*innen Zeichen gegen Vorurteile.

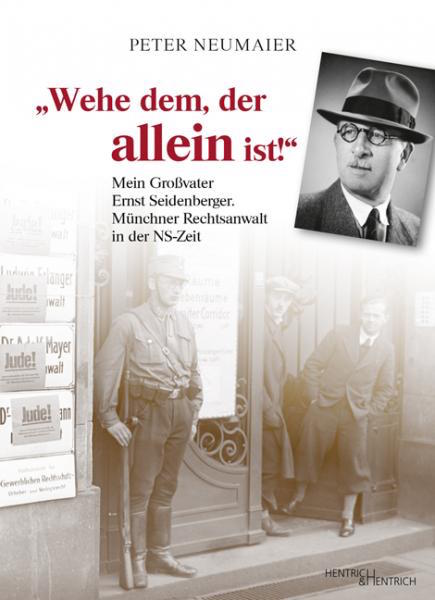

„Am Anfang gab es keine zusammenhängende Erzählung.“ – Peter Neumaier erinnert an den Münchner Rechtsanwalt Ernst Seidenberger

In seinem Buch „Wehe dem, der allein ist!“ rekonstruiert Peter Neumaier die Geschichte seines Großvaters Ernst Seidenberger, der als Münchner Rechtsanwalt mit jüdischer Herkunft von den Nationalsozialisten verfolgt wurde und gibt dabei faszinierende Einblicke in die Dynamik familiären Erinnerns. Im Juli stellte er sein Buch im NS-Dokumentationszentrum vor.

Beliebte Hashtags:

„Uns war bewusst, wie viel Glück wir hatten…“

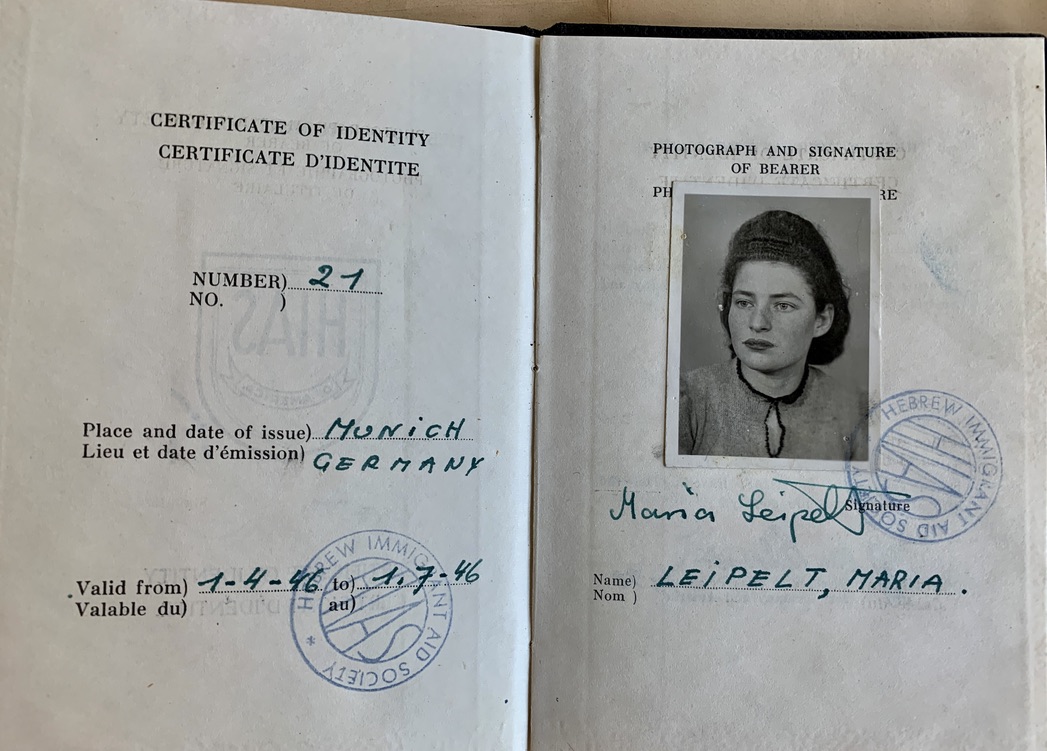

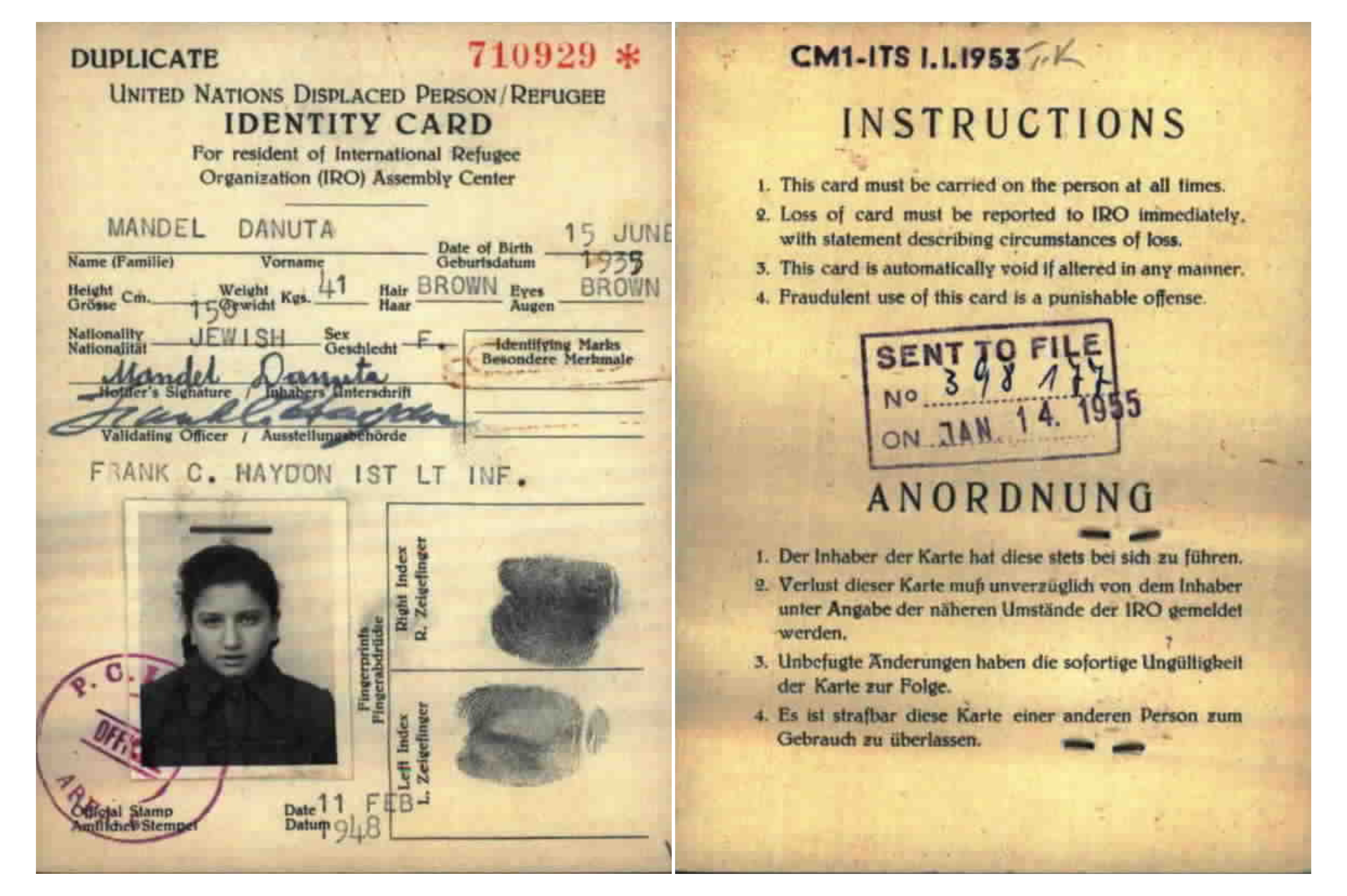

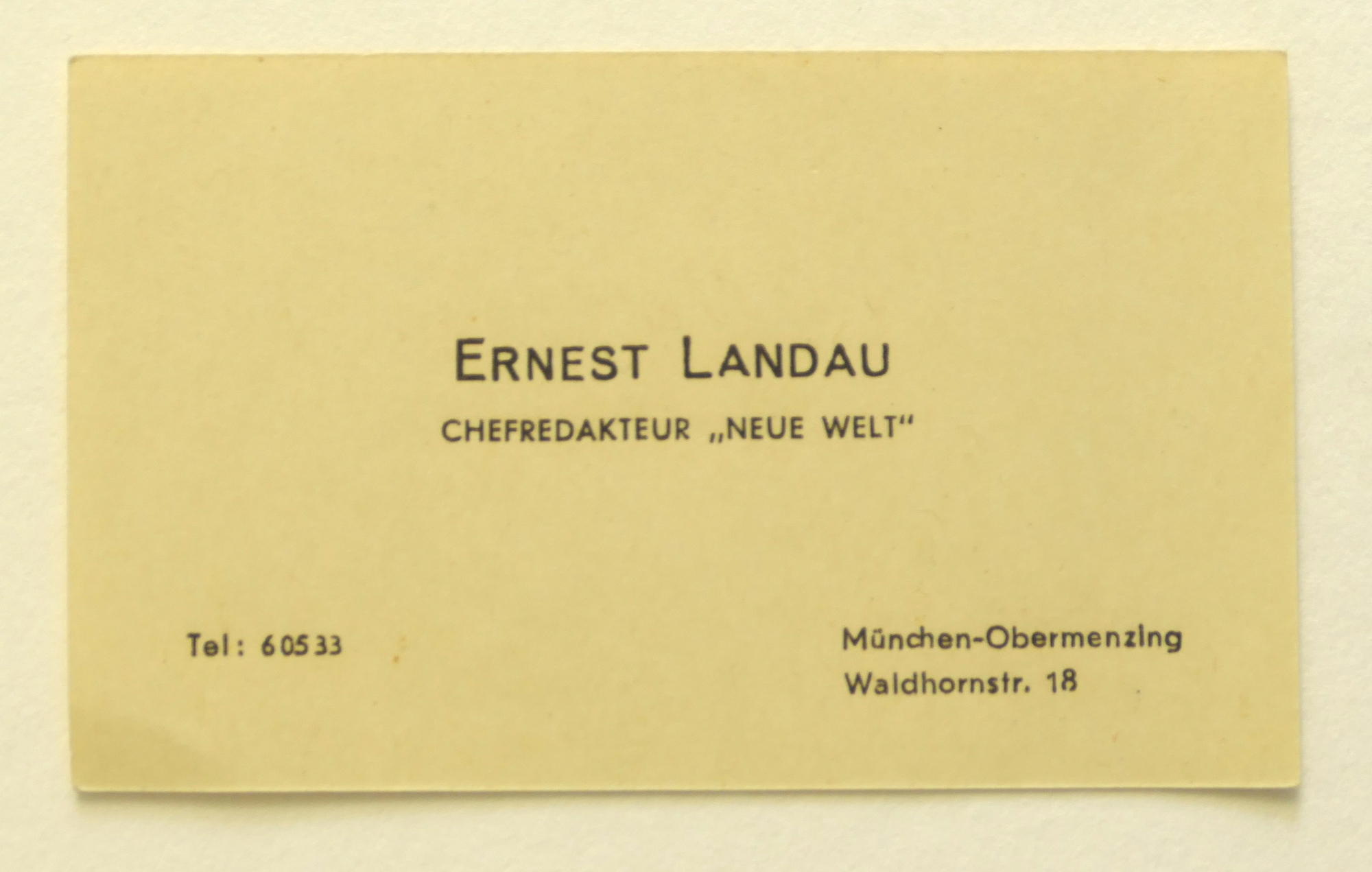

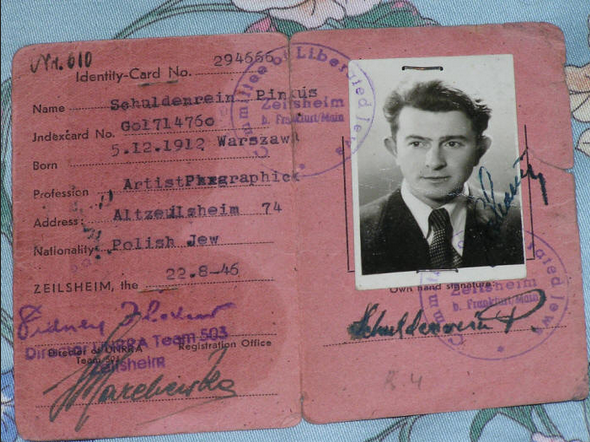

Von 1933 bis 1945 wurden an den Grenzen des nationalsozialistischen Deutschen Reichs und seiner beherrschten Territorien hunderttausende Flüchtlingsschicksale entschieden. Auch aus München mussten ab 1933 tausende jüdische Bewohnerinnen und Bewohner vor antisemitischer Verfolgung fliehen. Grenzübergänge und Grenzbahnhöfe sowie exponierte Abschnitte der „grünen Grenze“ wurden zu den Brennpunkten dieser Massenfluchtbewegung. In unserer Sonderausstellung Sag Schibbolet! stehen zehn Audiostationen, die Grenzsteinen an den deutschen Außengrenzen der 1930er und 1940er Jahre nachempfunden sind. Sie stehen symbolisch für diese Fluchtbewegung und erzählen Münchner Flucht- und Grenzgeschichten der Jahre 1933 bis 1945.

Landauer, der Rückkehrer (3/3)

Acht Jahre verbrachte Kurt Landauer im Exil in der Schweiz. Aufgrund seiner jüdischen Herkunft war er von den Nationalsozialisten verfolgt worden, vier seiner Geschwister sind in der Schoa ermordet worden. Dennoch kehrte Landauer im Juni 1947 nach Deutschland zurück. Nicht nur seine Verbundenheit zum FC Bayern München bewegte ihn zu diesem Schritt.

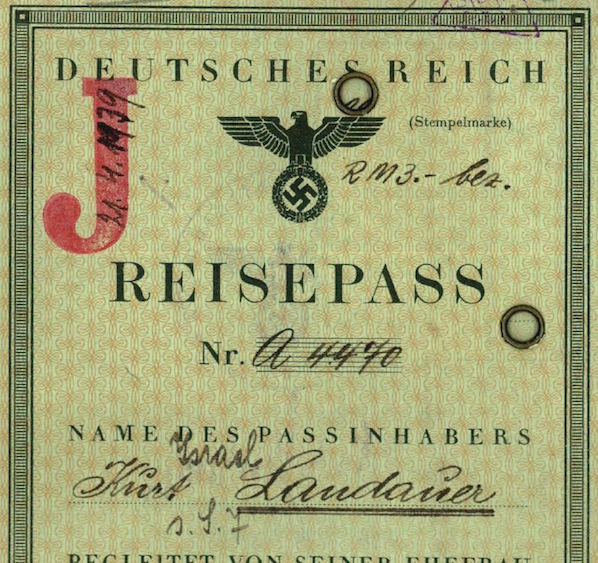

Landauer, der als Jude Verfolgte (2/3)

1932 hat Kurt Landauer den FC Bayern München als Präsident zur ersten Deutschen Meisterschaft geführt. Ein Jahr später musste er sein Amt als Präsident niederlegen. Mit der politischen Machtübergabe an die Nationalsozialisten wurde die Fußballarena genau wie das übrige öffentliche Leben zum Austragungsort von Ausgrenzung und Verfolgung. 1939 blieb Landauer nur noch der Weg ins Exil.

Landauer, der Fußballer und Präsident bis 1933 (1/3)

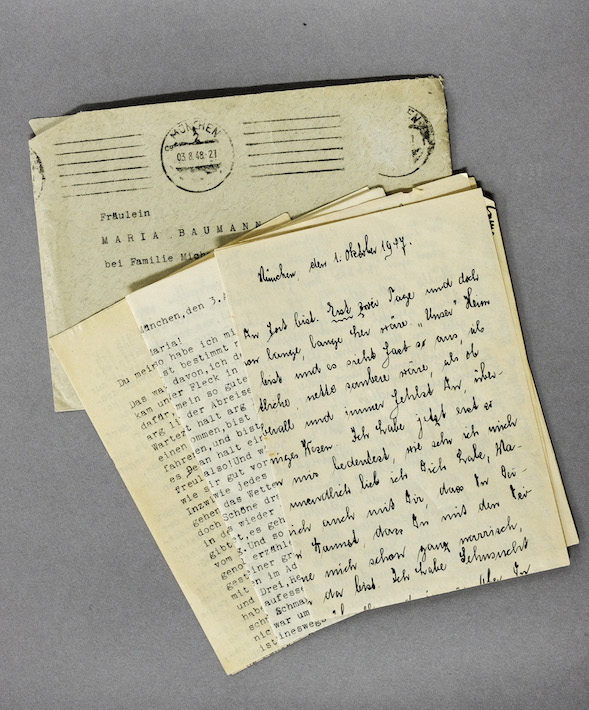

Als Präsident führte Kurt Landauer den FC Bayern München 1932 zur ersten Deutschen Meisterschaft. Nach der Machtübergabe an die Nationalsozialisten 1933 war er wegen seiner jüdischen Herkunft gezwungen, als Präsident zurückzutreten. Er überlebte die Schoa im Exil in Genf und kehrte 1947 nach München zurück. Das Jüdische Museum München hat Landauers Briefe aus den Jahren 1944-1948 erworben. Diese geben einen Einblick in sein Leben im Exil und die Beweggründe seiner Rückkehr.

#München Displaced ONLINE

„Meiner Träume Internationale“

Dass die Fremde heimisch mir geworden

Weist des Traumes lächelnd leise Spur

Zwischen neuen und verlornen Orten

Spann der Traum nun seine Silberschnur

(Auszug aus: Schalom Ben-Chorin, Traumgeographie, Jerusalem 1938)

„Das hier ist eine universale Geschichte über weibliche Selbstermächtigung“: Interview mit Regisseurin Paula Eiselt

Drei Fragen zum Dokumentarfilm an Regisseurin Paula Eiselt („93Queen“)

Das Jüdische Museum München auf dem 34. DOK.fest: „Claude Lanzmann: Spectres of the Shoa“ von Adam Benzine aus dem Jahr 2015

Das diesjährige Dok.fest geht in die zweite Woche und wir präsentieren an diesem Mittwoch, den 15. Mai, unseren zweiten Film, den wir in Kooperation mit dem Filmfestival im Filmmuseum zeigen: Claude Lanzmann: Spectres of the Shoa. Dieser 40-minütige Film aus dem Jahr 2015 ist eine filmische Hommage an den im vergangenen Jahr verstorbenen Regisseur und Intellektuellen Claude Lanzmann, der mit seinem 9,5-stündigen Dokumentarfilm SHOA aus dem Jahr 1985 einen Meilenstein der Filmgeschichte geschaffen hat und ein unüberwindbares filmisches Zeugnis über die Vernichtung der europäischen Juden.

Das Jüdische Museum München auf Instagram - @juedischesmuseum

Das Jüdische Museum München präsentiert auf dem 34. DOK.fest „93Queen“ von Paula Eiselt

Das DOK.fest München zeigt in diesem Jahr zwei Dokumentarfilme in Kooperation mit dem Jüdischen Museum München. Einer davon ist „93Queen“. Er spielt im New Yorker Stadtteil Borough Park, Heimat einer der größten jüdisch-orthodoxen Gemeinschaften außerhalb Israels. Allen Widerständen zum Trotz will eine Gruppe chassidischer Frauen einen rein weiblichen Rettungsdienst einführen – von Frauen für Frauen. Initiatorin ist Ruchie Freier: streng orthodoxe Jüdin, Mutter von sechs Kindern und Anwältin.

Zu Gast: Tanz- und Performanceworkshop „If you don‘t know“

Seit Jahresbeginn arbeiten neun Jugendliche an einer Performance zum Thema Menschlichkeit und Verlust von Menschlichkeit. Organisiert wird der Workshop vom NS-Dokumentationszentrum und dem Verein Spielen in der Stadt e.V. Diese Woche war die Gruppe zu Besuch in unserer Dauerausstellung.

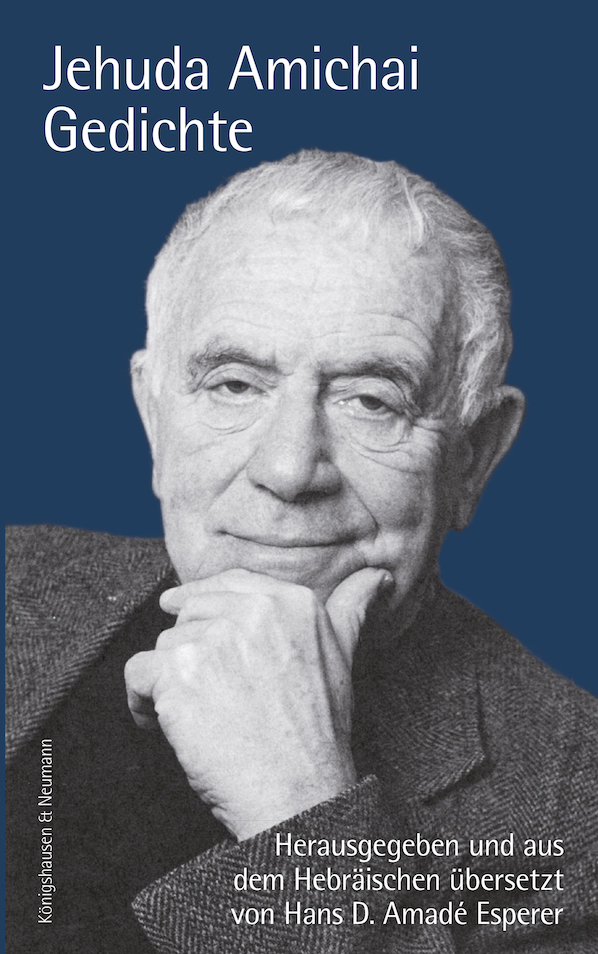

Jehuda Amichai, der »post-zynische« Dichter des Mitgefühls. (English Version below)

Jehuda Amichai wurde am 3. Mai 1924 als Ludwig Jehuda Pfeuffer in Würzburg geboren. Im Sommer 1936 musste er als zwölfjähriges Kind mit seiner jüdisch-orthodoxen Familie nach Palästina auswandern, nachdem der Terror des Nationalsozialismus auch in Würzburg immer deutlicher spürbar wurde.

Zeitzeugengespräch: Ein Abend mit Hilde Grünberg

Auch der letzte Schemel im Foyer des Jüdischen Museums Münchens war am vergangenen Donnerstagabend besetzt: Die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit in Kooperation mit der Europäischen Janusz Korczak Akademie, der Liberalen Jüdischen Gemeinde München Beth Shalom und dem Jüdischen Museum München hatten zum Zeitzeugengespräch mit Hilde Grünberg eingeladen, das Interesse der Öffentlichkeit war überwältigend. Redakteurin Iris Tsakiridis, die für den BR bereits einen Fernsehbeitrag zum Thema gedreht hatte, führte durch den Abend, an dem mit Hilde Grünberg eine beeindruckende Frau Einblick in ihr bewegtes Leben gewährte.

Flood – ein Dokumentarfilm von Ohad Milstein über die kostbare Ressource Wasser im Rahmen des Dok.fest zu Gast im Jüdischen Museum München

Jewish Museum Munich: In the past you successfully showed your movies at Israeli festivals. What does it mean to you that your latest work is premiering in Germany? What do you expect from the Munich audience?

„Filme über Menschen, an denen man sonst einfach vorbeigehen würde“ – Dokumentarfilmer Tom Fröhlich mit „Ink of Yam“ zu Gast im Jüdischen Museum München

In einem von Jerusalems ältesten Tattoo-Studios scheinen die Widersprüche der heiligen Stadt für einen Moment überwindbar. Es ist ein Ort, der offen ist für alle, ungeachtet von Herkunft, Religion oder Geschlecht und an dem sich die Protagonist_innen öffnen und ihre ganz persönlichen Geschichten mit der Stadt erzählen, während sie sich diese unter die Haut stechen lassen. Ob sie nun gläubige Christen, säkulare Juden oder Atheisten sind – das Leben in ihrer Stadt Jerusalem stellt sie alle vor spezifische Herausforderungen. Dies fängt der Dokumentarfilm „Ink of Yam“ in eindrücklichen Bildern ein. Es ist einer von zwei Filmen, die im Jüdischen Museum München im Rahmen des DOK.fests 2018 gezeigt werden. Zum Auftakt wird am 3. Mai um 19.00 Uhr Regisseur Tom Fröhlich zum ersten Screening und zu einem anschließenden Gespräch bei uns zu Gast sein. Wir hatten schon vorab Gelegenheit, ihm drei Fragen zu stellen: