Unsere Gastautorin Marina Maisel über „Jüdischkeit“ in der Küche und ein Familienrezept ihrer ukrainischen Großmutter Cilia.

Jüdische Lebenswelten, Geschichte und Kultur Seite 4

Aus der Isar geborgen: Trümmer der Münchner Hauptsynagoge wiederentdeckt

Bei Bauarbeiten am Großhesseloher Isarwehr wurden Teile der zerstörten Münchner Hauptsynagoge gefunden. Die geborgenen Trümmer zeugen von der Vernichtung des jüdischen Lebens in München und dem steinigen Weg der Aufarbeitung. Ein Überblick.

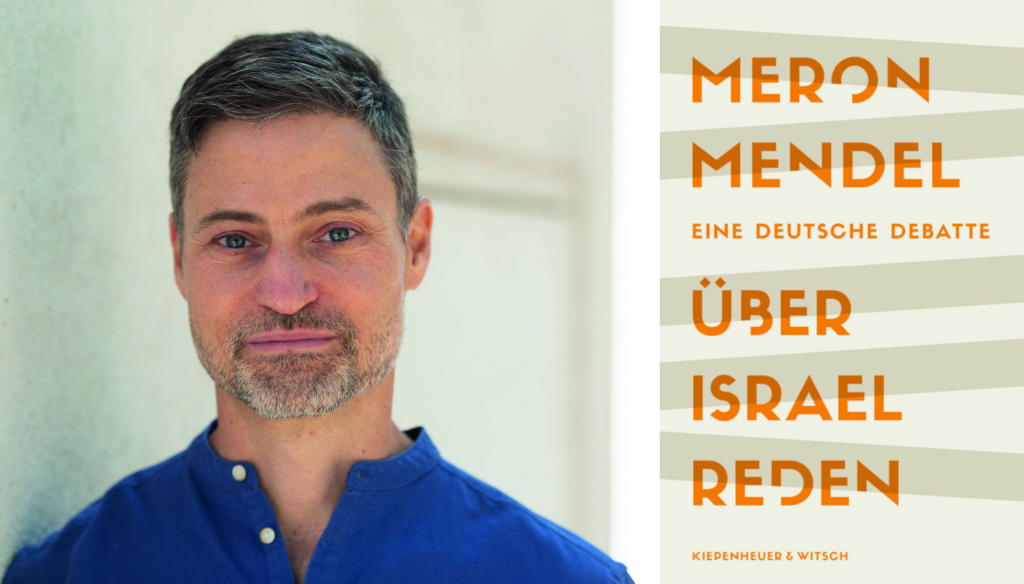

Buchtipp: „Über Israel reden. Eine deutsche Debatte“ von Meron Mendel

Gestern stellte der Historiker und Leiter der Bildungsstätte Anne Frank, Prof. Dr. Meron Mendel, sein neues Buch bei uns vor. „Über Israel reden. Eine deutsche Debatte“ ist mittlerweile in der dritten Auflage erschienen und wurde für den Deutschen Sachbuchpreis nominiert. Mit München verbindet Mendel besondere Erinnerungen, da er nach seiner Ankunft in Deutschland zwei Jahre hier lebte und studierte.

Jüdische Museen im Dialog. Die AEJM Annual Conference 2023 in Berlin

Einmal im Jahr kommen Vertreter*innen der europäischen Jüdischen Museen beim Treffen der Association of European Jewish Museums (AEJM) zusammen, um über aktuelle Themen und Entwicklungen der Museumsarbeit zu sprechen. Wir waren bei der diesjährigen AEJM Annual Conference in Berlin dabei und berichten von unseren Eindrücken.

Beliebte Hashtags:

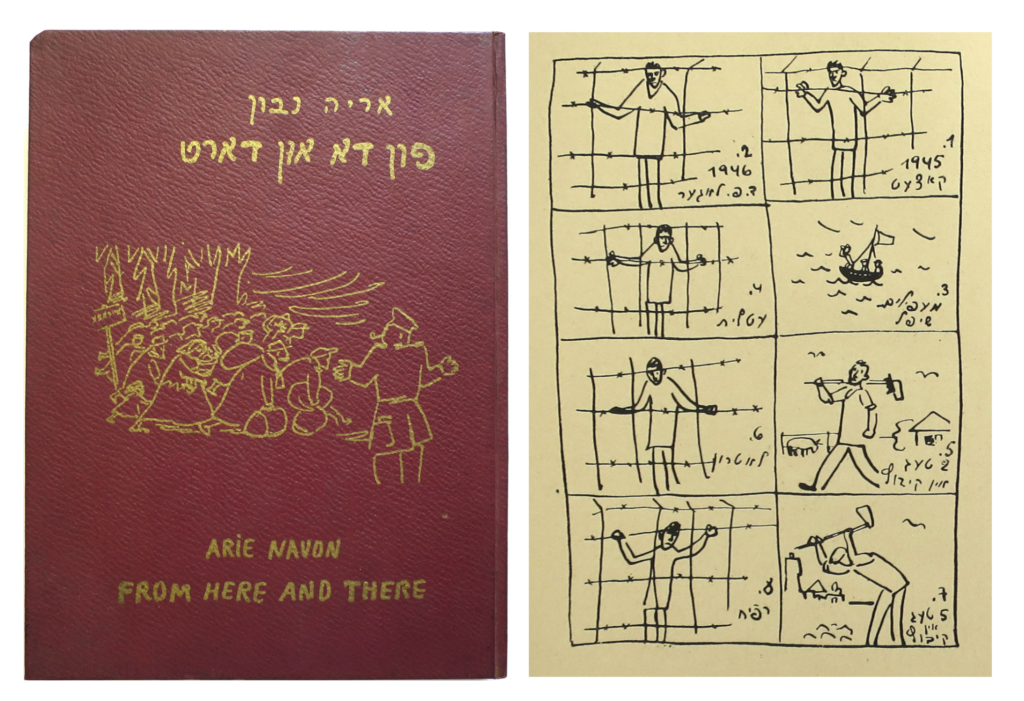

Von hier und dort: Arie Navons Karikaturen

1949 erscheint in München ein Buch mit Karikaturen des israelischen Künstlers Arie Navon in jiddischer Übersetzung. Seine Zeichnungen kommentieren nicht nur die politischen Ereignisse rund um die Staatsgründung, sondern geben auch einen Eindruck von der Lebenswelt jüdischer Überlebender aus Europa.

Eine jüdische Perspektive auf das „Projekt Europa“

Unsere aktuelle Ausstellung trägt den Untertitel „Jüdische Perspektiven auf die Krisen einer Idee“. Kuratorin Felicitas Heimann-Jelinek über den Beitrag von Jüdinnen und Juden für die Vision einer europäischen Solidargemeinschaft.

Ein Seder-Teller für den „Rest der Geretteten“

In Museen sehen wir oft besonders alte, seltene oder kunstvoll gestaltete Objekte. Dieser Seder-Teller gehört nicht dazu. Was ist seine Geschichte?

Gewalt als Basis für „Die letzten Europäer. Jüdische Perspektiven auf die Krisen einer Idee“

Der erste Raum unserer aktuellen Wechselausstellung widmet sich der europäischen Gewaltgeschichte. Kuratorin Felicitas Heimann-Jelinek über Gewalt als Basis für das „Projekt Europa“ und die Anfänge der Europäischen Union.

#München Displaced ONLINE

Erinnern auf allen Kanälen – der digitale Erinnerungsort Olympia-Attentat 1972 in Fürstenfeldbruck

Mit einer multimedialen Website, einer Augmented Reality-App und auf Social Media beleuchtet der Landkreis Fürstenfeldbruck die Geschehnisse vom 5. September 1972. Der digitale Erinnerungsort rückt das Gedenken an die zwölf Opfer in den Mittelpunkt und bietet die Möglichkeit, sich einen Überblick über den Ort zu verschaffen, an dem das Attentat sein tragisches Ende nahm. Projektmitarbeiterin Sandra Moser berichtet von dem Projekt.

Rezept: Wir backen Hamantaschen

Zu Purim gehören Hamantaschen: Mit Mohn- oder Nussfüllung, Schoko oder Marmelade, oder sogar herzhaft. Ganz egal, wie Sie Ihre Hamantaschen mögen, auf die Form kommt es an!

Neuanfang in München – Erinnerungen an Radio Free Europe und Radio Liberty

Konstantin Erschow kam als Displaced Person nach München, wo er über zwanzig Jahre Nachrichten für Radio Liberty auf Russisch verfasste. Seine Tochter Tatjana Erschow leitet die Münchner Tolstoi-Bibliothek. Mit ihrem Team unterstützt sie selbst seit vielen Jahren hier lebende und neu zugewanderte russischsprachige Menschen. Unsere Gastautorin Marina Maisel hat sie getroffen.

Das Jüdische Museum München auf Instagram - @juedischesmuseum

Charlotte Knobloch: Ein Münchner Leben

Charlotte Knobloch, seit 1985 Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, sprach im Vorfeld des „Tags des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus“ als Zeitzeugin im Jüdischen Museum München. Ihre Erinnerungen an ihr Überleben im Versteck, die Nachkriegszeit in München und ihr Wirken als Gemeindepräsidentin, teilte sie im Gespräch mit dem Moderator des Abends, Andreas Bönte, und den zahlreich erschienenen Zuhörer_innen.

„Geplauder eines alten Lembergers“ – Erinnerungen an Radio Free Europe und Radio Liberty

Die Münchner Radiosender Radio Free Europe und Radio Liberty sendeten in über 20 osteuropäischen Sprachen. Unsere Gastautorin Marina Maisel trifft Münchner_innen, die besondere Erinnerungen mit den Sendern verbinden: Heute Olga Mannheimer, deren Vater bei Radio Free Europe für seinen unverkennbaren Lemberger Dialekt bekannt war.

Stimmen der Freiheit – Erinnerungen an Radio Free Europe und Radio Liberty

Die Münchner Radiosender Radio Free Europe und Radio Liberty öffneten für viele Hörer_innen in der ehemaligen Sowjetunion ein Fenster in eine andere Welt. Unsere Gastautorin Marina Maisel erinnert sich und trifft Münchner_innen, die besondere Erinnerungen mit den Sendern verbinden.

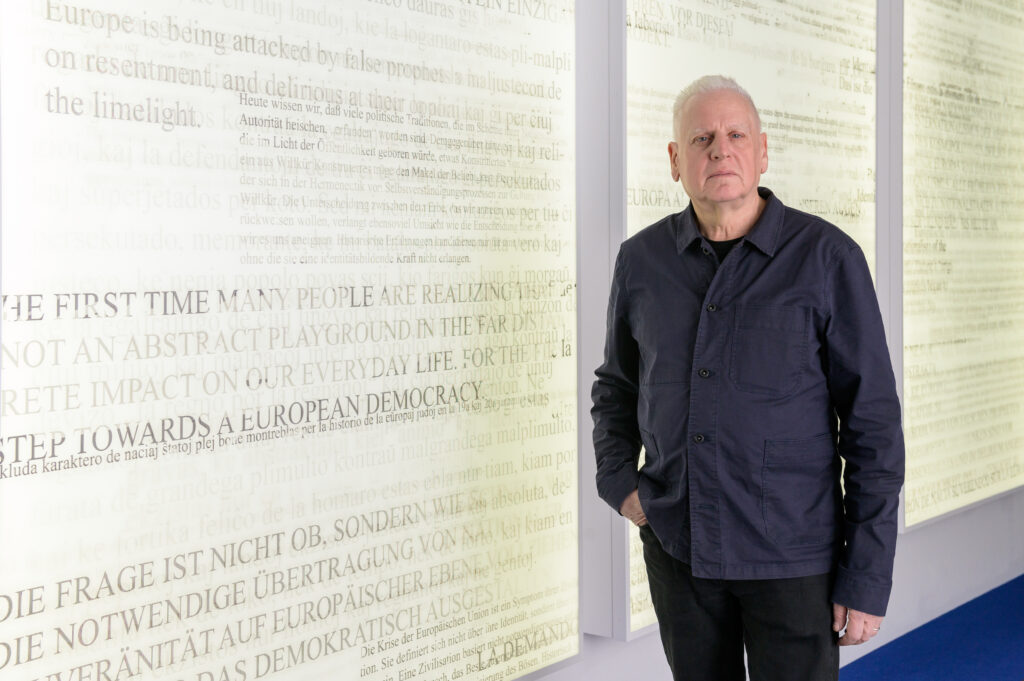

Arnold Dreyblatt und die letzten Europäer

Für die Ausstellung „Die letzten Europäer. Jüdische Perspektiven auf die Krisen einer Idee“ im Jüdischen Museum München hat Arnold Dreyblatt eine neue textbasierte Installation geschaffen. Wir haben mit ihm über seine künstlerische Praxis, die letzten Europäer_innen und die Kunstsprache Esperanto gesprochen.

Gedenken als Kontaktsport: 3 Fragen an Nina Prader

Im Rahmen des Gedenkjahres „Zwölf Monate – Zwölf Namen“ hat die Künstlerin Nina Prader die Graphic Novel „Die Ringenden“ (En.: “The Wrestlers”) geschaffen. Darin beschäftigt sie sich mit dem Leben des Ringers Moshe (Muni) Weinberg, dem Olympia-Attentat und verschiedenen Formen des Gedenkens.

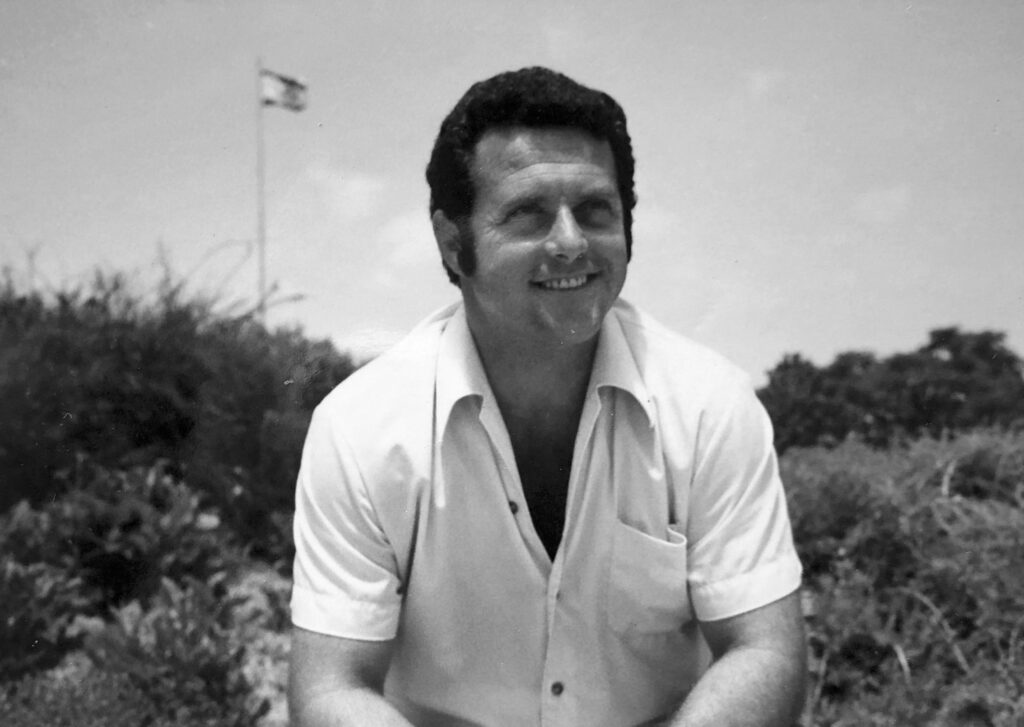

Zwölf Monate – Zwölf Namen: Moshe (Muni) Weinberg

Muni Weinberg kam 1972 als Trainer der Ringer mit der israelischen Olympiadelegation nach München. Am 5. September 1972 wurde er als erstes von zwölf Opfern von Terroristen getötet. Im Dezember 2022 gedenken das Jüdische Museum München, das NS-Dokumentationszentrum München, das Centrum für Jüdische Studien Graz, das Graz Museum und das Jüdische Museum Wien Weinberg mit einer Graphic Novel der Künstlerin Nina Prader.