Der Schoah-Überlebende Yakov Springer nimmt wiederholt als Wettkampfrichter an den Olympischen Spielen teil, bis er in München am 5. September 1972 gemeinsam mit zehn seiner Teamkollegen von palästinensischen Terroristen als Geisel genommen wird. Beim fehlgeschlagenen Befreiungsversuch kommt auch ein bayerischer Polizist ums Leben. Im November gedenken das Münchner Stadtmuseum und das Graf Rasso Gymnasium Fürstenfeldbruck Yakov Springer mit einem Ausstellungsmodul und von Schüler_innen gestalteten Gedenkveranstaltungen.

Jüdische Lebenswelten, Geschichte und Kultur Seite 5

Therese Giehse und Wir

Einige mögen sich noch an ihre Darstellung der Großmutter in den „Münchner Geschichten“ erinnern, anderen ist sie als historische Figur ein vager Begriff, wieder andere wissen nur, dass eine Straße in München nach ihr benannt ist, manche haben noch nie von ihr gehört. Die Rede ist von Therese Giehse. In unserem Podcast fragen wir: Wer war diese einzigartige Frau?

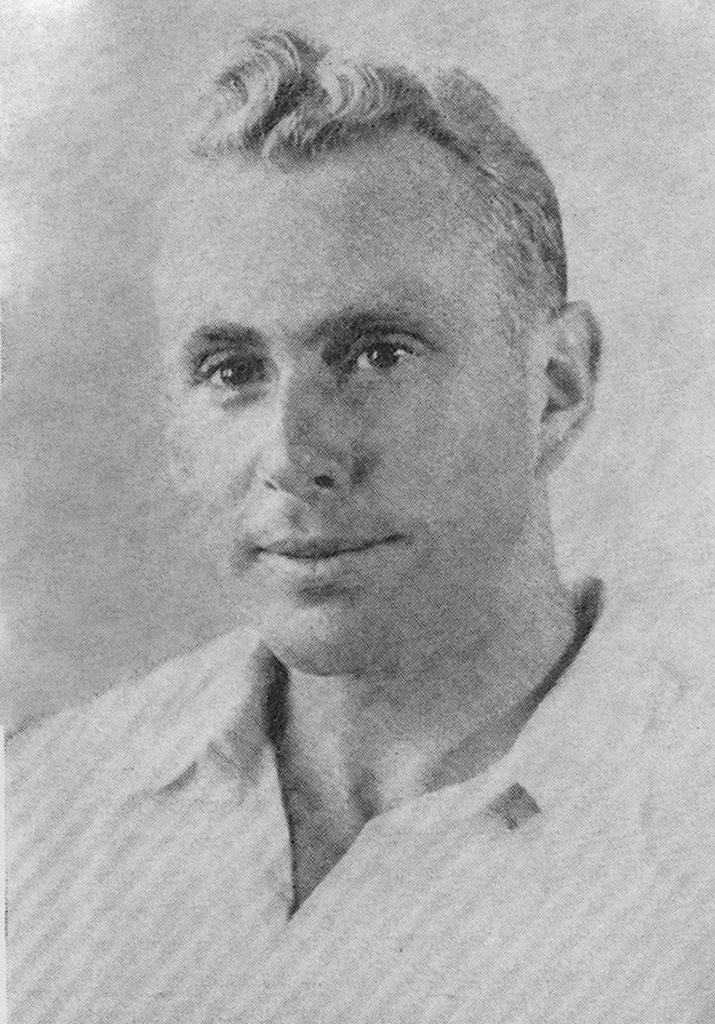

Peter Demetz – Seine Münchner Jahre

Der Literaturwissenschaftler, Herausgeber und Essayist Peter Demetz feiert heute seinen 100. Geburtstag. Aus diesem Anlass blicken wir auf seine Zeit in München als Redakteur bei Radio Free Europe.

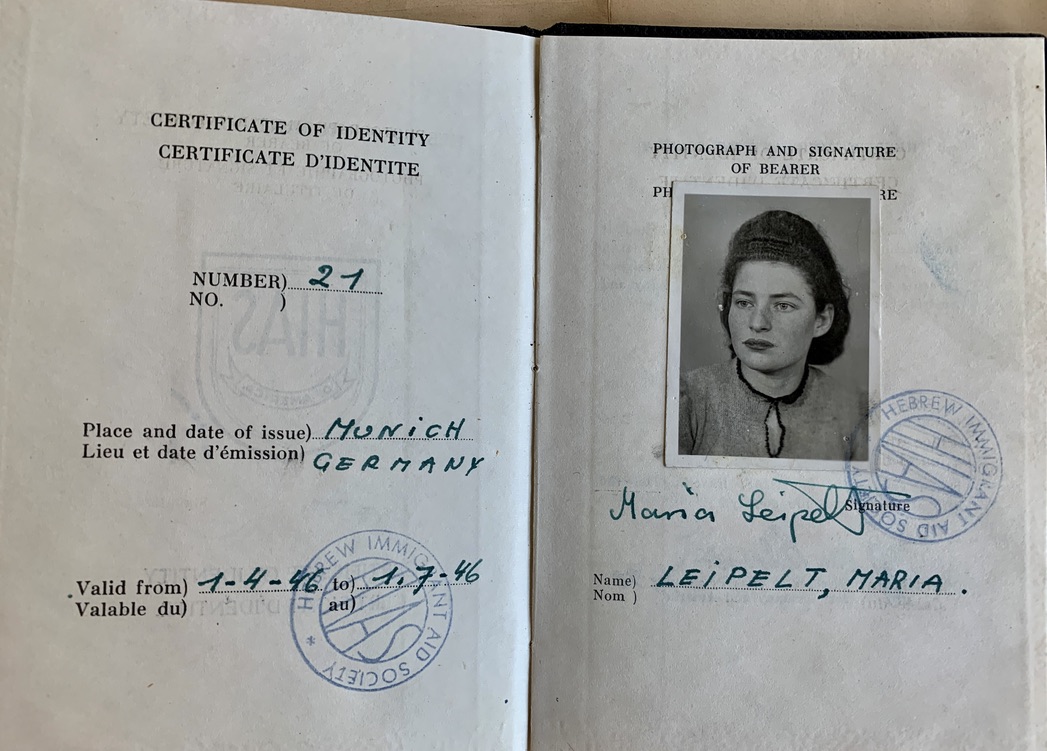

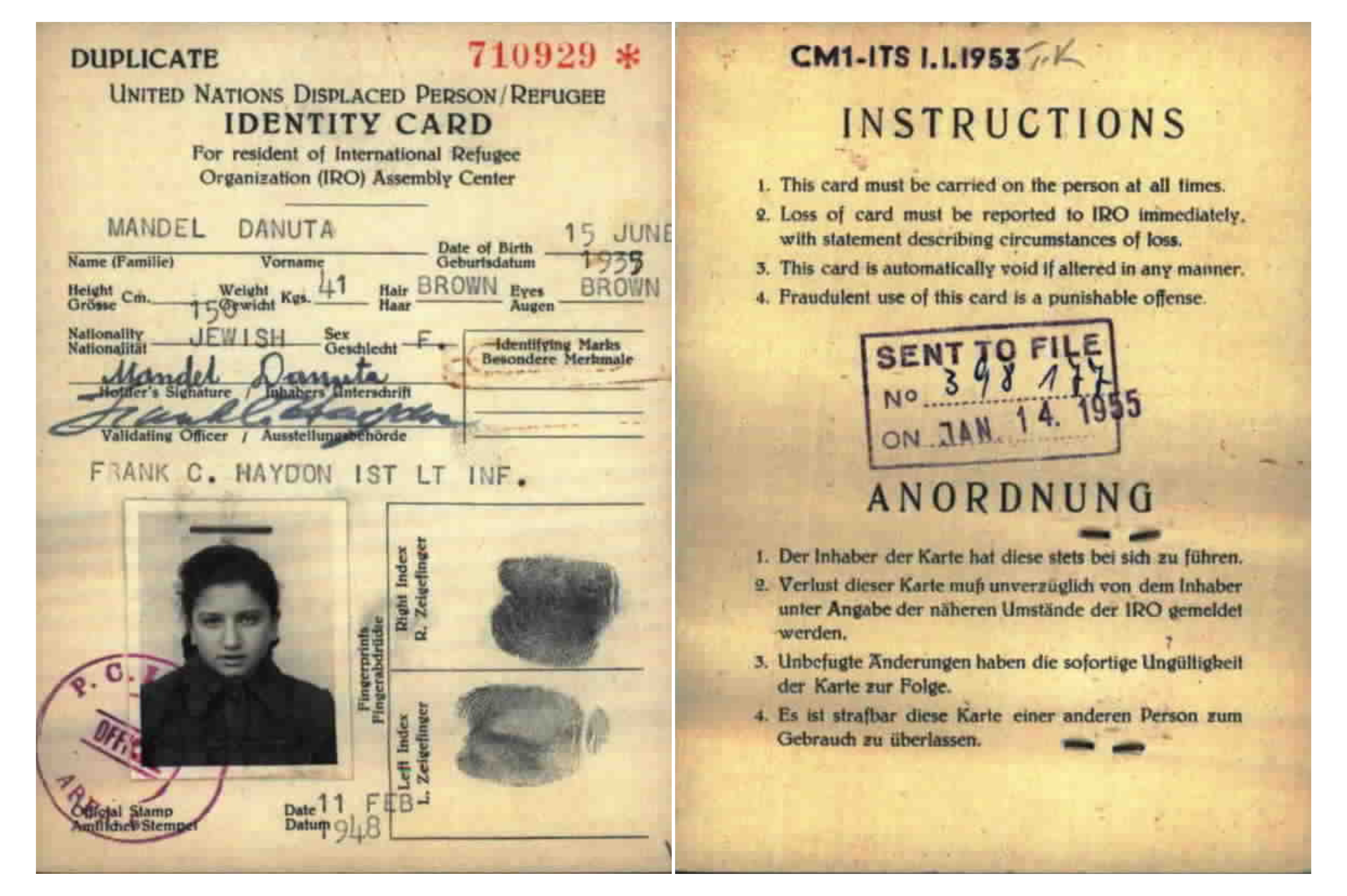

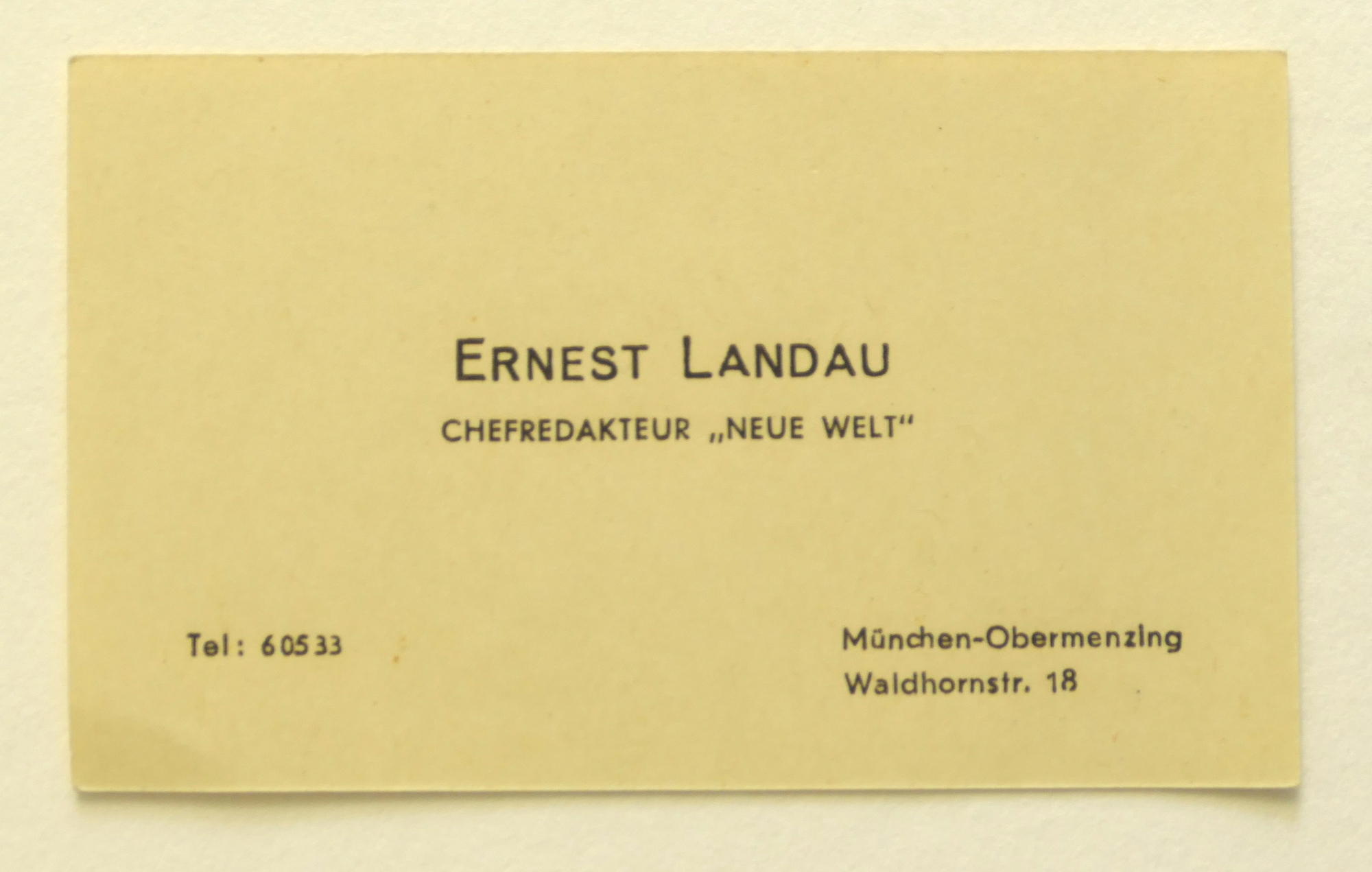

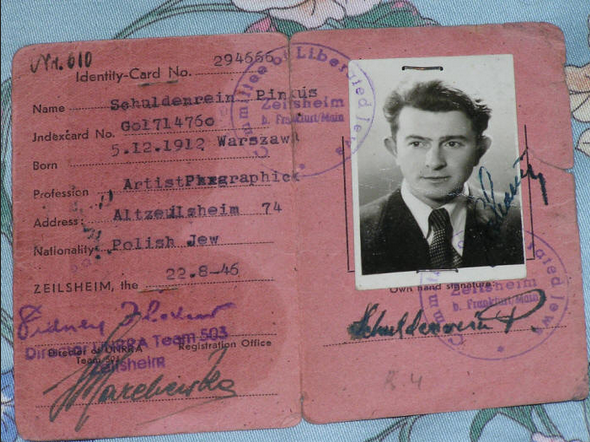

Tagung: Das Osteuropäische München in der Nachkriegszeit und im Kalten Krieg

Vom 5. bis 7. Oktober luden der Lehrstuhl für Geschichte Ost- und Südosteuropas der LMU München, das Münchner Stadtmuseum und das Jüdische Museum München zu der Tagung „Das Osteuropäische München in der Nachkriegszeit und im Kalten Krieg“. Im Zentrum standen aktuelle Forschungsprojekte, die die Migration aus Osteuropa als integralen Teil der Münchner Stadtgeschichte untersuchen.

Beliebte Hashtags:

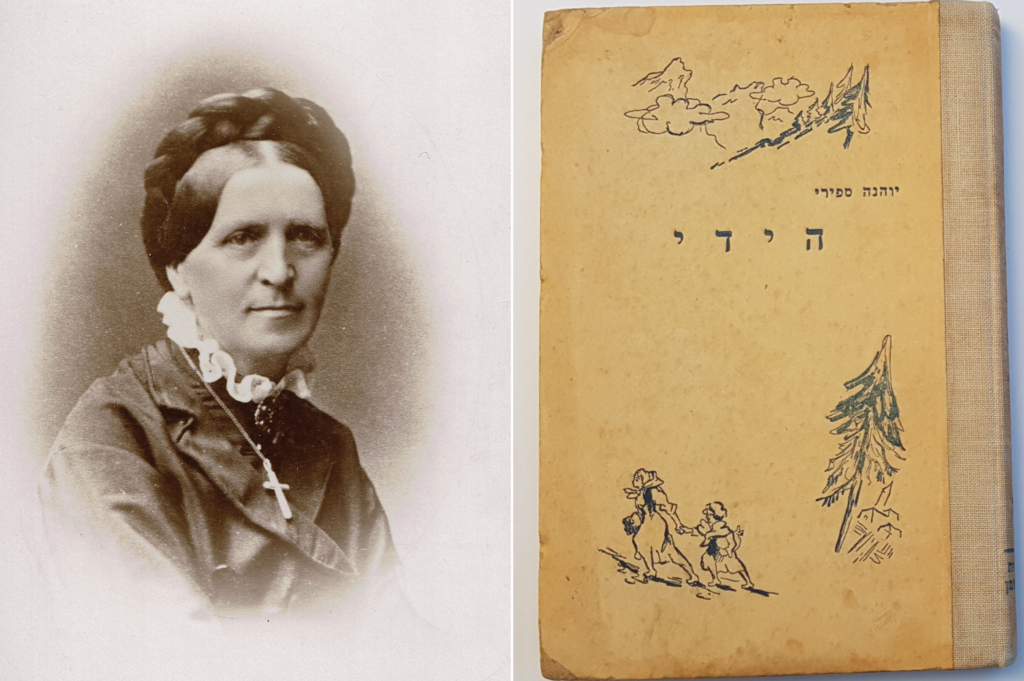

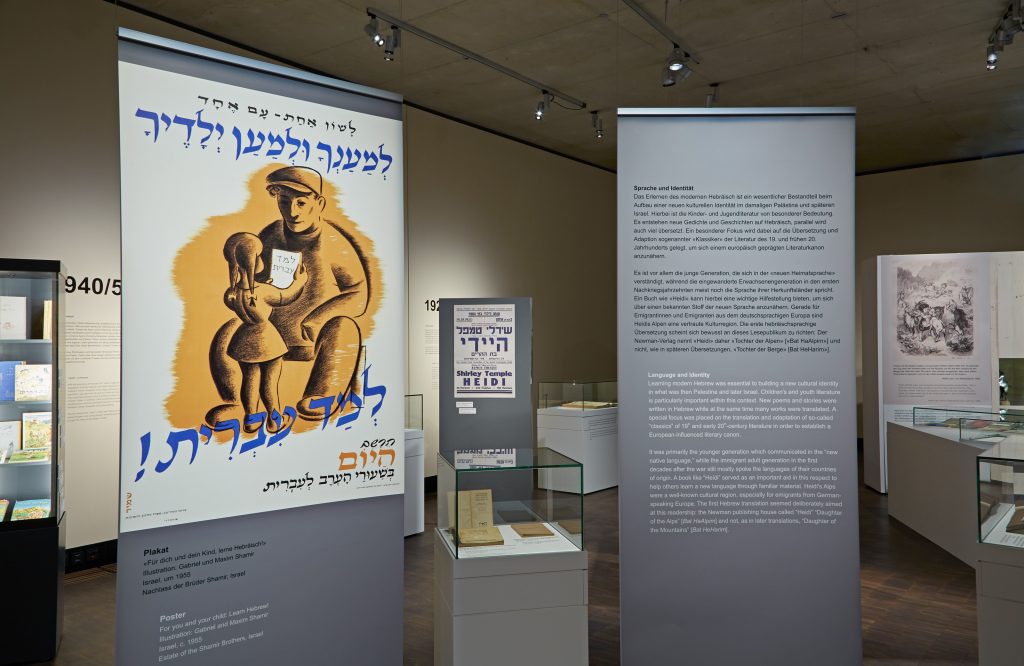

«Dem lieben Gott danken» – Heidi und die Religion

Heidi ist bekannt für ihre Naturverbundenheit, ihre Sehnsucht nach den Bergen und ihren liebenswürdigen Charakter. Doch neben Natur und Heimat spielt auch die Religion im Roman eine große Rolle. Da stellt sich schnell die Frage: Wie wurden die christlichen Elemente der Geschichte für ein junges, jüdisches Publikum übersetzt?

Denkmäler in der Diskussion – Michaela Melián verhüllt den Neptunbrunnen

Im Alten Botanischen Garten ist aktuell die Installation „Maria Luiko, Trauernde, 1938“ von Michaela Melián zu sehen. Die Intervention im Rahmen der Reihe „past statements“ würdigt die Münchner Künstlerin Maria Luiko, deren grafischer Nachlass sich in der Sammlung des Jüdischen Museums München befindet.

Zwölf Monate – Zwölf Namen: Andrei Spitzer

Andrei Spitzer reist als Trainer der Fechter zu den Olympischen Spielen 1972 in München. Damit geht für den jungen Vater ein Traum in Erfüllung. Doch er und zehn seiner Teamkollegen werden von palästinensischen Terroristen als Geisel genommen und ermordet. Beim fehlgeschlagenen Befreiungsversuch kommt auch ein bayerischer Polizist ums Leben. 50 Jahre danach gedenken wir unter dem Titel „Zwölf Monate – Zwölf Namen“ jeden Monat eines der Opfer. Das Jüdische Museum München und die Initiative Schulterschluss widmen sich im Oktober mit einem Gestaltungswettbewerb, einem Jugendaustausch, einem Fecht-Gedenkturnier und Schulklassenprojekten der Erinnerung an Andrei Spitzer.

Wie heißt «Peter» auf Hebräisch?

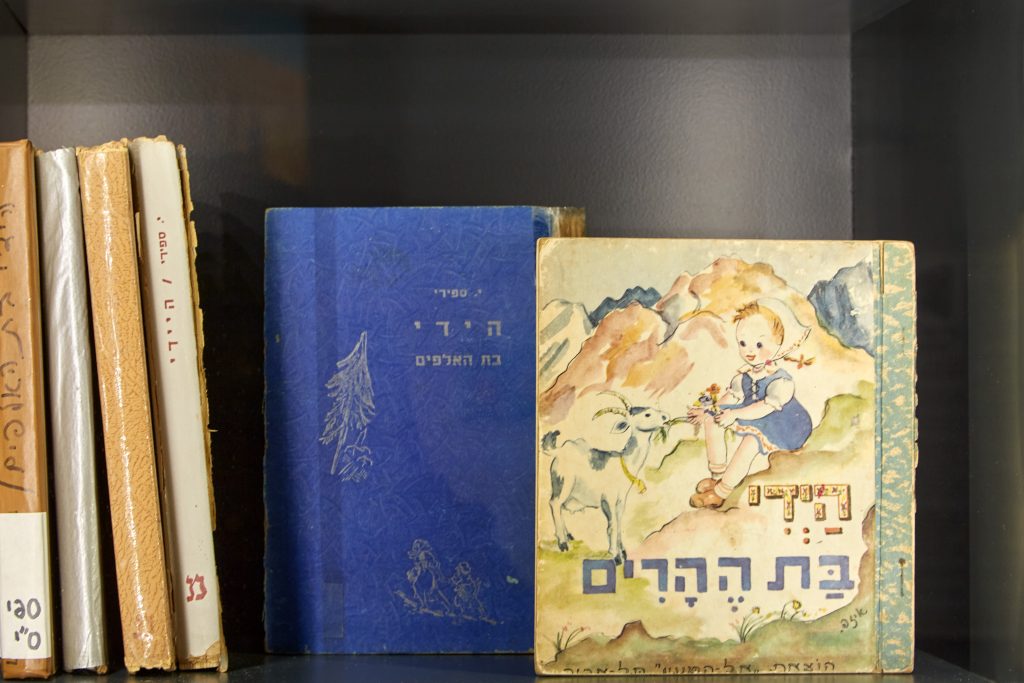

Als «Heidi Bat HeHarim» [Heidi, Tochter der Berge] ist Johanna Spyris Roman in Israel bis heute bekannt. Doch die Geschichte des Alpenmädchens trug eine Weile lang einen anderen Namen. Auch innerhalb des Buches lassen sich Unterschiede in den Übersetzungen von Namen festmachen. Wie wurden Heidi, Peter & Co. ins Hebräische übersetzt?

#München Displaced ONLINE

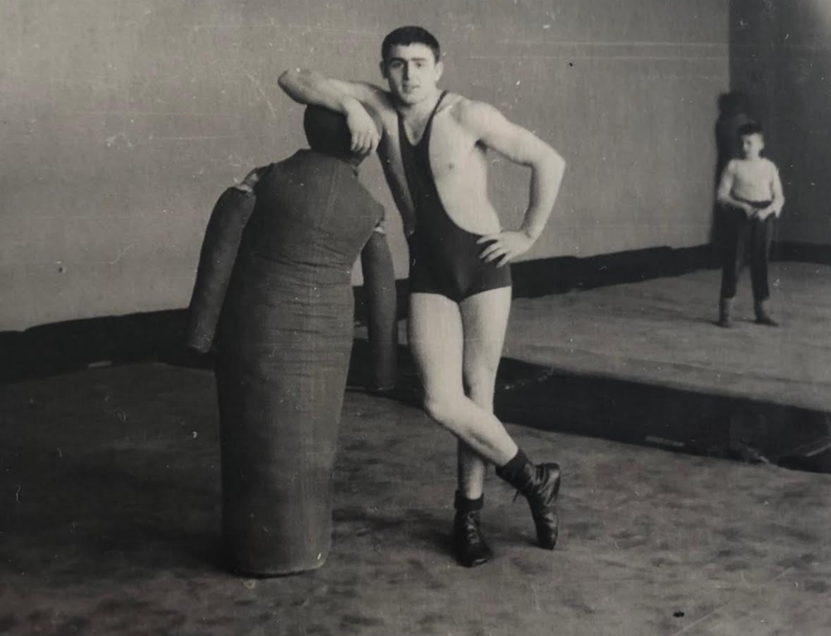

Zwölf Monate – Zwölf Namen: Mark Slavin

Der erst 18-jährige Ringer Mark Slavin vertritt Israel bei den Olympischen Spielen 1972 in München. Damit geht für ihn ein Traum in Erfüllung. Doch es folgt die Katastrophe. Er und zehn seiner Teamkollegen werden von palästinensischen Terroristen als Geisel genommen und getötet. Auch ein bayerischer Polizist stirbt beim fehlgeschlagenen Befreiungsversuch. 50 Jahre danach gedenken wir unter dem Titel „Zwölf Monate – Zwölf Namen“ jeden Monat eines der Opfer. Im September widmet das Museum Fürstenfeldbruck Mark Slavin eine Installation an der Museumsfassade.

Ausflugtipps: 5 Orte zur jüdischen Geschichte in Bayern

In allen Teilen Bayerns gibt es spannende Aspekte jüdischer Geschichte zu entdecken. Wir stellen fünf Orte vor, die Einblicke geben in jüdische Lebenswelten auf dem Land und in der Stadt vom 18. Jahrhundert bis in die Nachkriegszeit.

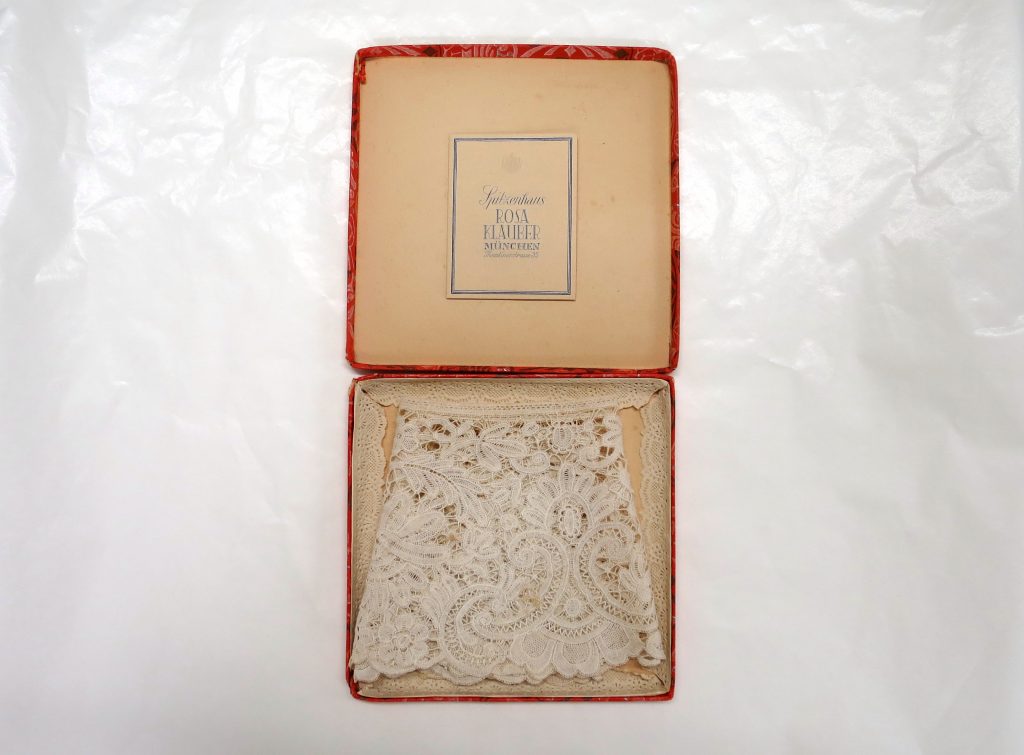

Ein Spitzenkragen für das Jüdische Museum

2021 zeigten wir in unserem Studienraum die Ausstellung „Spitzenhaus Rosa Klauber“. Nun hat ein besonderes Objekt aus dem Spitzenhaus den Weg in unsere Sammlung gefunden.

Das Jüdische Museum München auf Instagram - @juedischesmuseum

Zwölf Monate – Zwölf Namen: Kehat Schor

Kehat Schor ist 1972 als Trainer der israelischen Sportschützen bei den Olympischen Spielen in München. Er und zehn weitere Sportler sowie ein bayerischer Polizist werden von palästinensischen Terroristen getötet. 50 Jahre danach gedenken wir unter dem Titel „Zwölf Monate – Zwölf Namen“ jeden Monat eines der Opfer. Im August gestalten Horst Konietzny und Saba Bussmann in Erinnerung an Kehat Schor eine Installation am NS-Dokumentationszentrum.

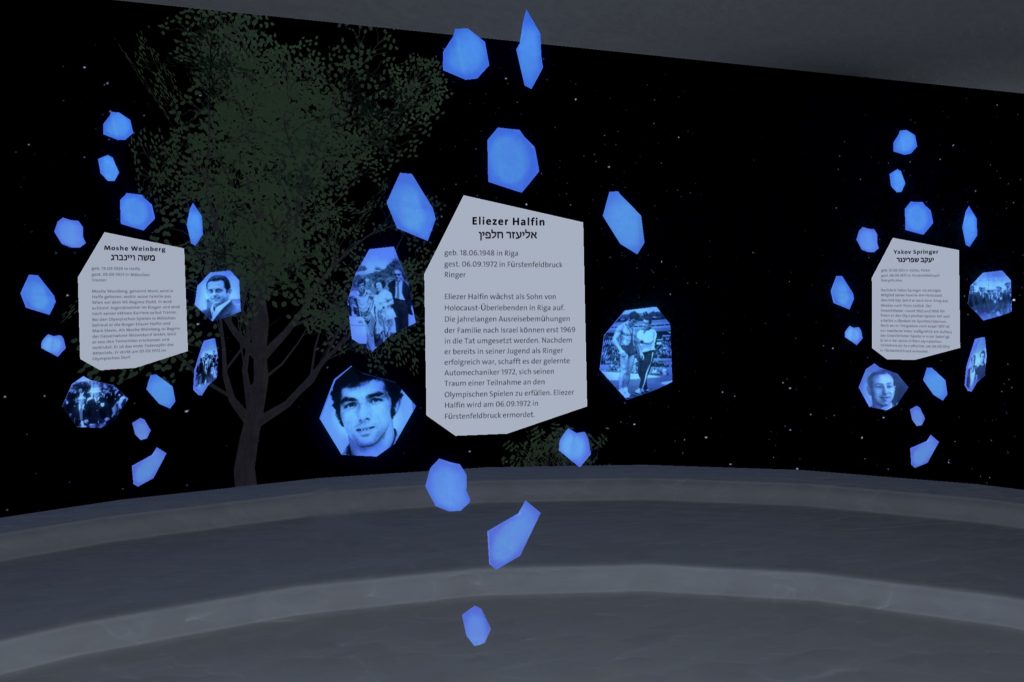

München 72: Gedenken und Virtual Reality

50 Jahre nach den Olympischen Spielen in München erinnert der BR mit einer VR-Anwendung an das Olympia-Attentat am 5.-6. September 1972. Wir durften die Social VR Experience „München 72“ testen und haben mit Projektleiterin Eva Deinert gesprochen.

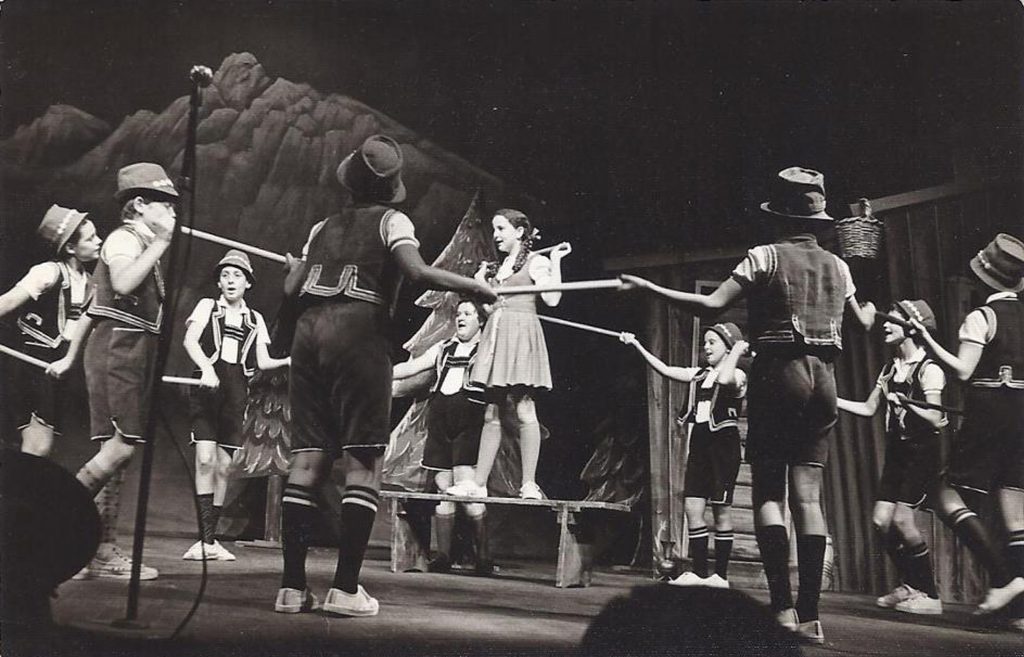

Vorhang auf! «Heidi» auf der Bühne

Dem kleinen Alpenmädchen Heidi kann man nicht nur in ihren Büchern begegnen. Nebst Film und Fernsehen hat sich Heidi in Israel insbesondere mit Theaterstücken einen Namen gemacht. Seit den 1950er Jahren kommt «Heidi» mit originellen, hebräischen Adaptionen auf die Bühne. Die Stücke haben die Kindheitserinnerungen vieler geprägt – sowohl der Zuschauenden wie auch der Kinder auf der Bühne selbst.

„Als ich angefangen habe, gab es nur Nicht-Juden“

Menschen mit einem jüdischen Vater und einer nicht-jüdischen Mutter sind laut der Halacha keine Jüdinnen und Juden. Und dennoch sind sie Teil jüdischer Familien, sie gestalten jüdische Kultur und erleben Antisemitismus. Soziologin Dr. Ruth Zeifert hat für diese Gruppe den Begriff „Vaterjuden“ mit geprägt und setzt sich für deren Sichtbarkeit und Anerkennung ein. Wir haben mit ihr über ihr Buch „Väter unser… Vaterjüdische Geschichten“ gesprochen.

Zwölf Monate – Zwölf Namen: Amitzur Shapira

Der Trainer und vierfache Vater Amitzur Shapira ist 1972 Mitglied der israelischen Delegation bei den Olympischen Spielen in München. Er und zehn seiner Kollegen sowie ein bayerischer Polizist werden von Attentätern des „Schwarzen September“ getötet. 50 Jahre danach gedenken wir unter dem Titel „Zwölf Monate – Zwölf Namen“ jeden Monat einem der Opfer. Im Juli widmen wir Amitzur Shapira eine Installation an der Museumsfassade des Jüdischen Museums München.

«Heidis» Erfolg in Israel

Auf der ganzen Welt wird «Heidi» gelesen. Leserinnen und Leser aus verschiedenen Kulturen und Generationen entdecken den berühmten Stoff für sich und bauen ihre ganz eigene Beziehung zur Romanfigur auf. So auch in Israel. Doch wieso genau dieses Buch? Warum ist eine Geschichte über ein Mädchen in den Schweizer Bergen dort bis heute so beliebt? Wir reisen in die Zeit zurück, in der die erste Übersetzung ins Hebräische entstand.